Le 6 avril 2024, le pianiste russe Vsevolod Zavidov, âgé de 18 ans, remplacera à Bâle Khatia Buniatishvili dans le Premier Concerto de Piotr Tchaïkovski, accompagné par l’Orchestre philharmonique de Taiwan.

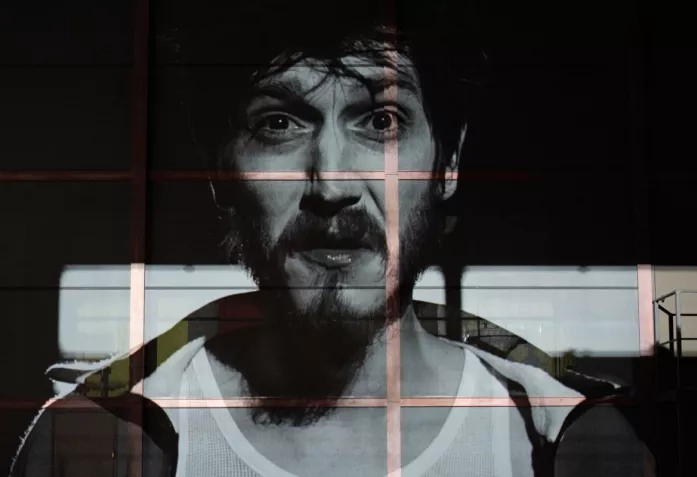

« Read my lips ! » comme l’aurait dit un président américain. « Ce garçon ira loin. » Nous avons entendu Vsevolod (“Seva” pour les proches) Zavidov pour la première fois lors d'un récent concert de la classe de Nelson Goerner. Depuis le début de l'année académique en cours, c'est-à-dire à partir de septembre 2023, le musicien originaire de Moscou étudie au Conservatoire de Genève. Il ressemble physiquement à Evgeny Kissin dans ses jeunes années : même chevelure bouclée, même discours solide surprenant pour son âge, concentration absolue sur la musique, polyvalence des intérêts et profondeur de la pensée. Intriguée, j’ai eu envie d’en savoir plus et vous présente aujourd’hui le récit de notre conversation.

Vsevolod, vous êtes né à Moscou en 2005 dans une famille qui ne pratiquait pas la musique, mais dans une interview, vous avez déclaré que dès votre plus jeune âge vous faisiez tout « en musique ». Comment cela ?

Enfant, on m'a enseigné beaucoup de choses : le dessin, l'écriture… et j'ai même participé à des olympiades de mathématiques jusqu'en sixième. Je n'avais pas d'objectifs musicaux. Mais lorsque ma mère et moi allions quelque part en voiture, nous écoutions toujours les disques de Sviatoslav Richter, par exemple. En outre, nous habitions rue Granovski, l'internat de l'École centrale de musique était visible depuis notre fenêtre, et c'est dans cette école que je suis entré... Depuis lors, nous allions assez souvent au festival de Verbier et au festival d'opéra de Vérone – ce sont mes préférés.

Dans les familles de musiciens, il est courant de faire vérifier l'oreille d'un enfant dès son plus jeune âge et de le "guider" ensuite en fonction des résultats du test. Qui donc a aidé vos parents à reconnaître votre talent, et comment avez-vous été admis à l'École centrale de musique du Conservatoire d'État de Moscou Tchaïkovski, où vous avez étudié dès l'âge de quatre ans dans la classe de la professeure Tamara Koloss ?

Lors d'une rencontre fortuite entre ma mère et une inconnue dans un club de sport, il s'est avéré que l'École centrale de musique était "juste à côté" de chez nous – la fille de cette femme y étudiait. De retour à la maison, ma mère a raconté cette histoire à notre nounou géorgienne, qui a immédiatement réagi : "Comment est-ce possible ? Un garçon de bonne famille ne joue ni du violon ni du piano ! Qu'il devienne avocat plus tard, mais au moins quelque chose..." Et à l'École centrale de musique, le système est tel que l'on ne passe pas directement à l’étude d’un instrument ; on y étudie d'abord le solfège et la rythmique. Nous étions en novembre, l'année scolaire avait commencé. Mais lorsque ma mère est allée se renseigner, on lui a dit : "Si c'est un garçon, venez !" Il y avait alors une pénurie de garçons.

Vous avez donc été accepté sur la base de votre sexe, ce qui est si pertinent de nos jours ?

C'est exact. Et j'ai choisi le piano.

Vsevolod, les gens qui ne comprennent pas à quel point la profession de musicien est ingrate, à quel point elle est difficile, à quel point il est dur d’atteindre l'Olympe et combien il est facile d'en tomber risquent de vous envier. Parlons-en.

Quant à la profession et ainsi de suite... Le mot "carrière" n'est pas un bon mot, mais "réalisation de soi" est pire encore. Mes parents avaient envisagé mon éducation de manière très large – j'étais inscrit à Eton, mais cela n'avait pas de sens. Grâce à leur approche, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je pense qu'il faut se considérer non seulement dans un paradigme professionnel, mais aussi dans le paradigme de la génération, si tant est que l'on puisse parler de notre génération de cette manière. Lorsque vous lisez les journaux intimes de Prokofiev, vous vous rendez compte que cette génération-là exigeait bien davantage de tout le monde que quelque chose de momentané, et elle a fini par s'imposer d'elle-même. Il y avait un certain code culturel, il y avait de la dignité. C'est ce que j'ai toujours cherché à obtenir.

Vous avez atteint l'Olympe très tôt : vous avez fait vos débuts dans la Grande salle du Conservatoire de Moscou à l'âge de huit ans, et à l'âge de onze ans, vous avez remporté le Concours international de piano pour débutants aux États-Unis et avec ce prix – un concert au Carnegie Hall de New York. À quoi cela ressemblait-il ?

J'ai joué mes trois premières notes dans la Grande salle du Conservatoire de Moscou encore plus tôt : il s'agissait de deux morceaux de Schumann, d’une durée de quelques minutes, dans le cadre d'un test scolaire. Environ six mois plus tard, je suis remonté sur scène. Le fait est que pour moi, à cette époque, la Grande salle du Conservatoire ne constituait pas un temple –c'est ainsi que beaucoup de gens la considéraient à l'époque soviétique. J’en suis conscient aujourd’hui, mais ne m'en rendais pas compte à l'époque ; et j'ai donc joué le concerto de Mozart avec l'orchestre de l’École en toute tranquillité.

En ce qui concerne le Carnegie Hall, le programme surpassait, je pense, ce dont j'étais capable à l'époque. Le plus dur a été d'apprendre l’Andante maestoso, le célèbre thème de Casse-Noisette transcrit par Mikhail Pletnev, en trois semaines environ. En outre, j'ai joué la Fantasia de Mozart, une pièce de Haydn, Schumann, Chostakovitch... J'étais terriblement nerveux et je ne me souviens de rien : ni de mon entrée en scène, ni de la sortie, ni des applaudissements – seulement de l'espace devant la porte de la scène avec quelques papiers collés sur le mur.

Après ces premiers succès grandioses, n'est-il pas difficile de grandir encore ? Vers quoi tendre, à quoi rêver ?

Revenons au code culturel des générations. Il y a encore beaucoup de place pour la croissance. Je me considère comme un Russe ; je vois comment les Russes vivaient au XIXe siècle – une certaine partie d'entre eux avec laquelle nous communiquons spirituellement –, et il paraît évident que cela vaut la peine de faire des efforts. Interpréter les Douze études d’exécution transcendante de Liszt n’est peut-être pas un objectif de vie en soi, mais il peut s'agir d'une étape professionnelle. La musique russe, à mon avis, exige une plus grande consolidation de la pensée, et donc plus de travail.

Vous n'avez guère eu à vous plaindre en Russie : vous avez effectué de nombreuses tournées, en 2017 vous vous êtes produit deux fois avec l'Orchestre de chambre d'État "Moscow Virtuosi" sous la direction de Vladimir Spivakov, en interprétant le Premier concerto pour piano de Chostakovitch ; vous avez été autorisé à partir à l'étranger sans aucun problème... Pourtant, vous avez décidé de partir. Pourquoi ?

Il y a plusieurs façons d'aborder cette question, la principale étant que la plupart des gens partent pour revenir. Et je suis de ceux-là : physiquement, je serais parti quel que soit le contexte historique, mais spirituellement, je ne suis pas parti. La tragédie, c'est que la Russie telle que je la conçois n'existe pas. Et je ne peux pas dire que je la connais bien – je connais trois ruelles du centre de Moscou. Je peux voir tous les habitants de “ma” Russie à l'extérieur, là où la plupart d'entre eux se trouvent aujourd'hui.

J'étais à Moscou la veille du Nouvel-An et je pense que j'ai visité tous les bons endroits. Pourtant, j'ai eu l'impression d'une fête au milieu de la peste et de l'absence de quelque chose qui était là auparavant. Certains étrangers, une fois arrivés, ne se rendent peut-être pas compte de ce qui se passe là-bas. Pour toucher “mon” Moscou, il faut entrer dans trois ou quatre appartements, les regarder, s'en imprégner... Mais je n'ai absolument rien à y faire maintenant, et il n'y a aucune raison d’y donner des concerts. Ce n'est pas le moment.

Pourquoi avez-vous décidé de vous installer à Genève ? Est-ce lié à l'obtention du Prix spécial Georges Lebanson au 76e Concours international de Genève en 2022 ?

Ce n'est absolument pas lié au concours. Je ne connaissais pas très bien la Suisse, à l’exception du festival de Verbier. Mon père venait ici pour son travail. Mais lorsqu'on choisit un lieu d'études, on ne s'adresse pas à un pays ou à une organisation, mais à un professeur en particulier. Il se trouve qu'une vieille amie de notre famille, la professeure Dina Parakhina du Royal College of Music, m'a donné deux conseils qui ont changé ma vie : elle nous a d'abord donné le numéro de téléphone de Tatiana Abramovna Zelikman, mon professeur à Moscou, et, il y a un peu plus d'un an, celui de Nelson Goerner. Après mon premier cours avec lui, j'ai su que je viendrais m’installer ici.

En effet, vous avez étudié avec Tatiana Zelikman à l’École Gnessine pendant cinq ans, puis avec Nelson Goerner depuis plus de six mois. Pouvez-vous comparer les écoles, les approches, les styles de communication ?

J'étudie toujours avec Tatiana Abramovna, et nous ne nous sommes jamais séparés. À Moscou, j'ai étudié à l'École centrale de musique et à l’École Gnessine. Ce n'est pas seulement la rue Vozdvijenka qui les sépare, mais quelque chose de bien plus grand : elles ont des approches très différentes. Pour moi, Tatiana Abramovna Zelikman est bien plus qu'un professeur. Elle et son mari, le professeur Vladimir Manulirovich Tropp, sont les représentants d'une génération, d'une intelligentsia supérieure, de sorte que je pourrais ne pas apprendre uniquement la musique avec eux. Lorsque je suis à Moscou, je vais immédiatement jouer pour elle ; et j'essaie de la rencontrer lorsqu'elle est en Europe – elle voyage malgré son âge avancé –, et nous nous rencontrerons bientôt en Italie, où elle donnera des master class. Je ne connais aucune autre personne dotée d'une telle énergie.

Nelson Goerner est un homme d'une autre génération, il a une école très différente, une approche beaucoup moins historicisée. Les idéaux de Tatiana Abramovna ont été laissés quelque part derrière elle, bien qu'elle vive absolument dans le présent : elle mesure tout le monde à l’échelle de Horowitz, Cortot, Schnabel, Rachmaninov... En même temps, étrangement, je trouve très peu de dissonances entre ce qu'elle m’a dit – et continue de me dire – et ce que me dit Nelson Goerner. J'aime beaucoup étudier avec lui, je suis plus proche de lui en âge, mais Tatiana Abramovna fait partie de ce code culturel moscovite dont je ne peux pas m'éloigner, il est en moi pour toujours. Il est tout à fait naturel pour moi de vivre dans ces deux paradigmes.

Au cours de l'été 2022, vous avez participé au festival Stars of the White Nights et, au théâtre Mariinski, à une série de concerts dédiés au 140e anniversaire de la naissance d'Igor Stravinsky. En décembre de la même année, vous avez participé au festival Mariinski. Tout cela sur invitation de Valery Guergiev, qui est devenu persona non grata en Occident après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous rendez-vous compte qu'il peut y avoir des questions à ce sujet ?

Oui, je m'en rends compte. Il me semble qu'il y a des individus – la liste est très courte – qui, malgré les apparences, sont au-dessus de tout contexte. Une partie importante de la ville de Saint-Pétersbourg vit spirituellement grâce au théâtre Mariinsky, qui ne pourrait pas exister sans Valery Guergiev. Il me semble que tout le monde en Russie n'a pas besoin d'être absolument vilipendé – même s'ils sont très peu nombreux. Je pense que maestro Guergiev est l'un d'eux, car il porte beaucoup sur ses épaules. Très peu de gens sont capables de faire cela. Il a choisi la voie du compromis, de l'abandon d'une partie de son renom autrefois glorieux au profit du processus musical. Je pense que ce processus et ce qu'il vit sont très éloignés de ce qui l'entoure réellement.

Le 16 février 2024, jour de la mort d'Alexei Navalny, nous nous sommes rencontrés lors d'un rassemblement sur la place des Nations à Genève. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur cette place ?

Alexeï et Ioulia Navalny sont pour moi de grands rêveurs. Et je suis moi-même un rêveur. De plus, pour moi, ils sont les symboles d'une Russie inébranlable. Pour cela, je les respecte beaucoup. J'ai vécu dans le contexte de la radio libérale Ekho Moskvy depuis ma plus tendre enfance, j'ai appris l'existence de Navalny après les manifestations sur la place Bolotnaya et je suis passé par plusieurs étapes dans ma propre attitude à l'égard d'Alexeï, ce qui n'a en rien affecté le profond respect que j'éprouve pour lui, pour sa capacité à rêver et à faire partager son rêve à un grand nombre de personnes.

Qu'est-ce que la musique pour vous en général ?

La musique peut être très diverse : contextuelle, non contextuelle et supra-contextuelle. Son pouvoir absolu réside dans sa capacité à communiquer sans aucune traduction. Alors que certaines peintures peuvent être difficiles à comprendre sans explication, cela ne vaut pas pour la musique. La musique peut vivre de l'immense talent de l'interprète, cela arrive. Dans la musique, comme dans la vie, il y a deux paradigmes : dois-je être acteur ou metteur en scène, et qu'est-ce qui est le plus important pour moi – la vérité/la liberté ou la beauté/l'esthétique ?

Si dans la vie, on peut parfois se permettre de fuir la vérité au profit de l'esthétique et de la beauté, dans la musique, il faut plus souvent choisir la vérité et être un metteur en scène.

Il me semble qu'en littérature, Pouchkine et Shakespeare sont supra-contextuels, et qu'en musique, il y a des phénomènes similaires. La plus grande difficulté de notre profession est d'équilibrer la vérité et la beauté. Le pianiste Rachmaninov en était capable ; les finesses de son style et son émotivité sont ahurissantes, tout en restant dans des limites bien définies. On trouve parfois du sarcasme dans la musique, et il est très important chez Rachmaninov, Stravinsky et Chostakovitch. Le sarcasme est un bon moyen de concilier l'esthétique et la vérité.

Le 6 avril, vous jouerez à Bâle le Premier concerto de Tchaïkovski, une œuvre qui n'est pas seulement belle, mais qui est aussi, pour la culture russe, un point de repère. Qu'en pensez-vous ?

Cette musique est phénoménale et exige une grande force morale. Tchaïkovski possédait certainement cette force, même si, dans la première version, il considérait ce Concerto comme une œuvre plus chambriste. Cette grande force se ressent dans sa musique, ainsi que la grande épaule de la Russie, quelle qu'elle soit, sur laquelle il pouvait s'appuyer. À mon avis, il est faux de dire qu'il y a un impérialisme dans cette musique. On y trouve plutôt une puissance, une fierté, une fébrilité qui n'existent peut-être plus aujourd'hui. Cette musique a été utilisée de tant de manières différentes – quelqu'un a même fait de la gymnastique sur cette musique dans les années 1960 ! Van Cliburn l'a jouée à Moscou en 1958 et, selon les témoignages, ce concert est devenu quelque chose de plus que ce qu'il était réellement : il est devenu un symbole. Il m'est difficile d’en juger : en écoutant un enregistrement de Cliburn, je n’y perçois rien de tel, mais les gens qui l'ont entendu en concert disent que ce fut un événement marquant de leur vie. Et le concert d'Horowitz à Moscou en 1986 a probablement été le meilleur concert de l'histoire de l'humanité tout court ! Je comprends toutes les émotions, mais pour que les gens puissent écouter cette musique d’une telle manière, il aurait fallu les torturer pendant les cinquante années précédentes. Peut-être que dans quelque temps cela pourrait se reproduire, mais aujourd'hui, c'est impossible.

COMMENTAIRES RÉCENTS