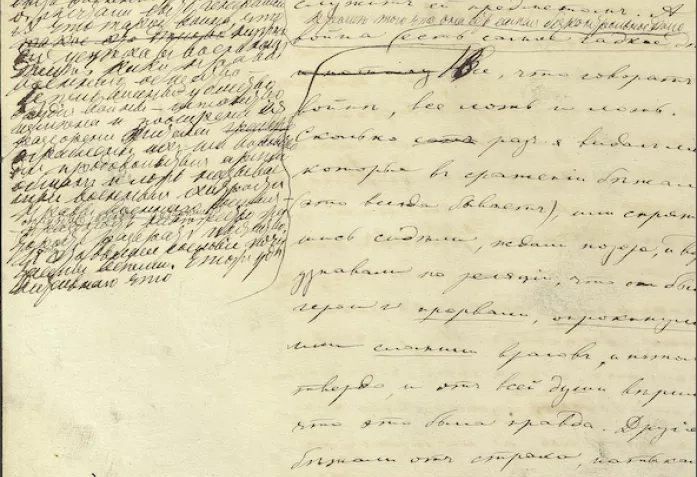

«Односторонность есть пагуба мысли.» А. С. Пушкин в письме П. А. Катенину, 1826 г.

Определить географию, историю, мифы и болезни русской памяти – вот цель моего многолетнего труда «Урочища русской памяти». Слово «урочище» я предпочитаю словосочетанию «места памяти», придуманному французским историком Пьером Нора. Наверное, это предпочтение – признак моей влюбленности в русский язык. (Маленькая оговорка: это не мешает мне любить английский и немецкий, любить и продолжать учить польский и украинский.)

На вопрос, какое самое первое «урочище» русской памяти, я отвечаю: русский язык. То есть нечто чисто духовное, вечно развивающееся, «первый дар русскому народу от Всевышнего Господа», как писал Николай Гоголь. Гоголь в своей переписке с Тарасом Шевченко обсуждал, на каком языке им лучше писать. Их решения были противоположными, хотя Шевченко и вел свой дневник по-русски. Последствия для Тараса Шевченко были трагическими. Значит ли это, что решение Гоголя было ошибкой или попыткой понравиться деспоту?

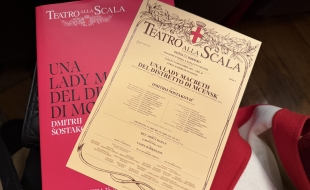

Не только он один, из длинного списка нерусских русских писателей, выбрал язык, который описывает так: «наш неисчерпаемый, глубокий, звучный, гибкий и ёмкий язык». Эту ёмкость воспевали Тургенев и Мандельштам. Эта ёмкость отличает «Войну и мир», а роман Толстого – лучший пример «литературоцентричности» русского языка. Не указ короля, как во Франции, навязал общий язык многонародной империи, но русская литература, родившаяся на три века позже, чем польская, и на пять веков позже, чем французская.

Один и тот же язык использовался и властью, и самозванцами, а последние изобилуют в русской памяти. Прочитайте главу Евгения Анисимова о страхе в России («Слово и дело»). Историк Федотов определил Пушкина, как «певца империи и свободы». Эта опасная амбивалентность, конечно, есть в русской памяти, бесформенность которой выразительно определил Андрей Синявский. Бродяжничество русских судеб показывает Чехов в рассказе «Перакати-поле». Бунин воспевает русский язык не меньше, чем Паустовский. Границы государственные, пальцы Сталина на карте Европы после Ялты не меняют сути дела.

Покойный Мирослав Попович дал мне для «Урочищ» две главы об обмене мнениями между великороссами и малороссами (как говорили в 19 веке), а сам я ссылаюсь на статью Костомарова о двух национальностях, в которой он пишет о казацком лихом свободолюбии и уважении к власти «москалей».

Мы сами, каждый в своей жизни, живем многослойной и противоречивой памятью. Россия пережила губительный период амнезии, а сейчас переживает период гипермнезии.

Я знаю стихи Тютчева о том, что «Не поймет и не заметит/Гордый взор иноплеменный». Я понимаю, что, как учит нас Владимир Соловьев, «малые» нации имеют бóльшее право на национализм, чем «большие».

Я понимаю, что в нашей Европе нельзя менять границы, а решение проблем стоит искать скорее в наибольшей автономии «субъектов» любого государства.

Я надеюсь, что увидит свет «третья Европа» – после первой (Европы наций-учредителей) и второй (Европы крушения Берлинской стены). В третьей займут свои места за европейским столом Россия и Украина. Но это – вне рамок моего труда.

alexvonpas декабря 02, 2019

Sikorsky декабря 02, 2019