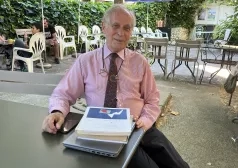

Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация

"Два прокурора"

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article

"Deux procureurs"

Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication

"Two prosecutors"