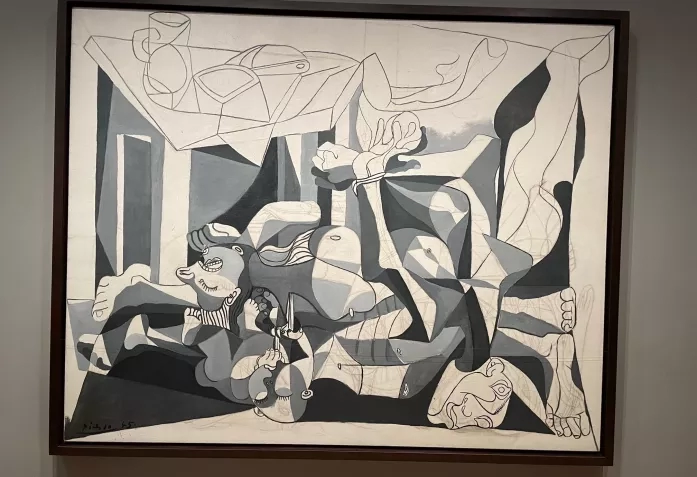

Pablo Picasso. "Le Charnier", 1944-1945 © МоМА

Pablo Picasso. "Le Charnier", 1944-1945 © МоМАIl faut partir en vacances. Plus elles sont rares, plus on les apprécie, et plus elles nous permettent de prendre de la distance avec le quotidien, de se vider la tête et la reremplir. Mais même en partant à l’autre bout du monde on ne peut pas complètement échapper à la réalité qui nous rattrape. Il faut donc faire avec.

Je reviens des États-Unis. Pour la première fois en 15 ans d’existence de Nasha Gazeta je me suis permis de prendre deux semaines et demie consécutives. Je vous passerai la description des parcs naturels, dont la beauté est à couper le souffle. Je vous passerai également certains détails de la vie Américaine qui peuvent surprendre : j’ai appris, par exemple, que Dieu interdit aux mormons de boire du café mais pas de le vendre, les machines Nespresso se font rares à Utah. Je vous parlerai plutôt de l’image que nous avons dans le miroir américain.

Depuis les USA, l’Europe tout entière paraît bien petite. Que dire alors de la Suisse, qui, quand elle n’est pas confondue avec la Suède, ne provoque dans l’esprit d’un américain moyen que les stéréotypes bien connus : banques, montres, chocolat. Nos événements « locaux » ne font pas la une des journaux là-bas. Pas beaucoup de commentaires sur la conférence de Lugano consacrée à la restauration de l’Ukraine où l’insistance sur le problème de la corruption était presque gênante. Pas un mot – que je sache – sur une série de mini-drames de cet été avec la participation de nos conseillers fédéraux. Ni sur les états d’âmes des Suisses sur le principe de leur neutralité. Et certainement pas sur l’idée du gouvernement genevois d’augmenter les impôts des « riches » – n’importe quel politicien américain trouverait cette idée suicidaire car même les gauchistes évitent de couper les branches sur lesquelles ils sont assis.

Et que disent-ils de la guerre en Ukraine, ces américaines que les Européens accusent de plus en plus de l’avoir d’abord provoquée, puis de se dégager de la responsabilité et pour finir d’en tirer les bénéfices ?

A Chicago Photo (c) N. Sikorsky

A Chicago Photo (c) N. SikorskyOn en parle tous les jours, mais beaucoup moins qu’au début du conflit, selon mes connaissances sur place – c’est la loi des média, d’autres nouvelles arrivent. Néanmoins, on ne peut pas dire que les gens sont indifférents – pour le moins, ils lient la guerre à la hausse du prix de l’essence qui fait beaucoup de mécontents. On voit les quelques drapeaux ukrainiens par ci par là, mais ils sont moins présents que les drapeaux multicolores de la communauté LGBT+, par exemple. Ce sont les Démocrates libéraux qui les mettent, m-a-t-on dit. « Lesquels ? » « Les deux. » Les Républicains quant à eux se servent de la guerre dans leurs campagnes électorales (la course au Sénat est en cours) pour dénoncer l’irresponsabilité du président démocrate qui donne des milliards à l’Ukraine et néglige les besoins de ses concitoyens. Un discours prévisible.

Un huissier au Metropolitan Opera c’est caché le visage derrière une masque sanitaire en couleurs bleu et jaune tandis que la saison de l’illustre théâtre se terminait en beauté - par « Romeo et Juliette » de Serguei Prokofiev. Elle n’est pas donc totalement « cancelled », cette robuste culture russe.

Mais c’est la visite au MoMA, un de mes musées préférés, qui a provoqué chez moi une réflexion que j’aimerai partager avec vous. Si vous commencez la visite depuis le haut, vous rentrez d’abord dans une petite salle de « Radical Abstractions » qui regroupe quatre œuvres des artistes qui ont travaillé à New York après la Deuxième guerre mondiale, la WW2. Le thème de la guerre se développe dans la salle suivante, où nous lisons cette citation de Pablo Picasso : « Je n’ai pas peint la guerre car je ne suis pas le genre d’artiste qui sort, comme un photographe, pour décrire quelque chose» . Il l’a dit en 1944, et le mois suivant il a entamé le travail sur son monumental « Le Charnier », une image horrifiante de la guerre et de l’Holocauste que nous connaissons tous : un empilement de corps au milieu d'une pièce où se trouve une table sur laquelle sont posés un pichet et une casserole. Parmi les corps, on distingue celui d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Des flammes se dirigeant vers le coin gauche de la toile évoque une mort par le feu. Leurs corps son enchevêtrés et désarticulés. Les pieds de l'homme apparaissent à gauche tandis que sa tête gît les yeux ouverts à droite et ses poignets, attachés par un lien, sont tendus vers le ciel. La tête de la femme se trouve à gauche, avec un seul œil ouvert, et ses pieds à l'autre bout du tableau, tandis qu'une de ses blessures saigne encore. L'enfant, les deux yeux fermés, tente d'arrêter le saignement de sa mère avec sa main.

Comment ne pas faire de parallèle avec les images que nous voyons aujourd’hui, pas dans les musées mais dans les journaux ?! Aucun grand artiste dont la vie a été traversée par une guerre n’a pu rester indifférent à sa violence et à la destruction qu’elle génère. Je suis certaine que d’ici quelque temps les artistes contemporains nous présenterons, eux aussi, leurs visions des événements tragiques que nous vivons.

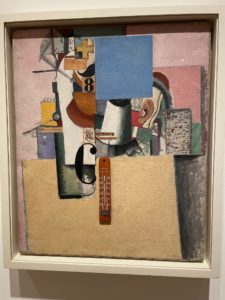

Kazimir Malevitch. Réserviste de la Prémière division, 1914

Kazimir Malevitch. Réserviste de la Prémière division, 1914Mais entre-temps la direction du MoMa a créé une salle intitulée « En solidarité ». Le ton est donné par le poème de Serhiy Zhadan, lauréat du Prix Jan Michalski de littérature 2019 (la Maison d’édition Noir sur Blanc a publié en français ses livres « La Route du Donbass », 2013 et « Anarchy in the UKR », 2016 .) On voit rassemblés dans cette salle une quinzaine d’œuvres des grands artistes qui ont un point un commun : ils sont tous nés sur le territoire actuel de l’Ukraine. Puis, ils se sont dispersés dans le monde. Personne ne choisit le lieu de sa naissance, mais c’est ce fait qui est accentué dans les légendes accompagnant leurs œuvres : « Ilya Kabakov. Born Dnipro, 1933 », « Kazimir Malevich. Born Kyiv, 1878. Died Saint Petersburg, 1935 » (d’ailleurs, en 1935 Saint-Petersbourg s’appelait Leningrad), « Sonia Delaunay-Terk. Born Hradyzk, 1885. Died Paris, 1979 ». Pour être précis, la ville de Hradyzk se situait dans la région de Poltava qui faisait à l’époque partie de l’empire Russe. Etc.

J’avoue qu’en voyant Kabakov, Malevitch et Sonia Delaunay présentés comme les artistes ukrainiens j’ai été gênée. D'autant plus que, à quelques mètres de cette salle « spéciale » nous trouvons, dans une salle « ordinaire », un autre tableau de Malevitch, signé « Kazimir Malevich. Russian, born Ukraine, 1878-1935 ». C’est un détail que la plupart des visiteurs ne remarquerait même pas. Mais moi, je l'ai remarqué.

Je peux comprendre la démarche des experts de MoMA qui voulaient se montrer solidaires avec le peuple ukrainien. Mais les grands artistes concernés ont-ils vraiment besoin qu’on « précise » leurs biographies ? Et dois-je me consterner et crier « Au voleur ! » en voyant que Marc Chagall et Vassily Kandinsky sont présentés comme des artistes français ? Tout cela m’a tellement travaillé que 24 heures plus tard je suis retournée au MoMA pour revoir cette salle ukrainienne. Et voici la conclusion à laquelle je suis arrivée.

Chaque guerre se termine forcément par le repartage : des terres, des biens, y compris des biens culturels. Mais ce n’est pas aux commissaires d'exposition américains de le faire, surtout qu’il est un peu prématuré – la guerre en Ukraine, hélas, n’est pas finie. Personnellement, je trouve l’approche qu’ils ont choisie trop simpliste et superficielle, et en plus pas cohérente avec le reste de leur propre musée. Cette démarche à la hâte me gène d’autant plus que tous les artistes exposés dans ce magnifique musée ont depuis longtemps dépassé les frontières étatiques aussi bien de leur pays de naissance que de leur pays d’adoption ayant acquis le plus honorable des statuts, celui d’Artiste Universel. Qu’ils le préservent dans les siècles à venir. Quant aux légendes qui accompagnent leurs œuvres, peut-être, effectivement, il faut éviter les adjectifs indiquant l’appartenance nationale et présenter juste les dates et les lieux de la naissance et de décès.

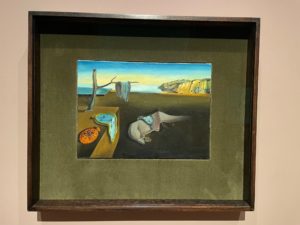

Salvador Dali. Persistance de la mémoire, 1931. (c) MoMA

Salvador Dali. Persistance de la mémoire, 1931. (c) MoMALe temps remet tout à sa place. Le temps qui coule comme sur le tableau de Salvador Dalí. Et puis qui s’arrête. Pendant mes vacances le temps s’est arrêté pour moi quand j’ai reçu un message de Kiev m’annonçant la mort de Taras. C’était un collègue journaliste, coéditeur du magazine sur les montres de luxe, le seul en Ukraine. Je ne l’ai pas bien connu, mais chaque année on se retrouvait à Genève lors du Grand Prix d’Horlogerie ou autres événements de ce genre. Cette année il n’est pas venu car il a rejoint l’armée. Il est mort au combat.

C’est la première victime de la guerre que j’ai connue personnellement. Devant cette énorme tragédie singulière, une tragédie qui a un nom et un visage, toutes les réflexions abstraites paraissent si petites, si insignifiantes. Et les questions brûlent dans ma tête : pourquoi ne parle-t-on plus de la seule chose qui compte - comment arrêter le massacre ? Pourquoi la communauté internationale n’utilise-t-elle pas son poids collectif pour obliger les leaders des pays belligérants à se mettre enfin à la table de négociations ? Le monde a-t-il perdu le sens commun ? Il faut bien le retrouver avant qu’il ne soit pas trop tard. Pour nous tous. Pour Taras il l’est déjà.

Saint-Pétersbourg, juin 2019 (c) N. Sikorsky

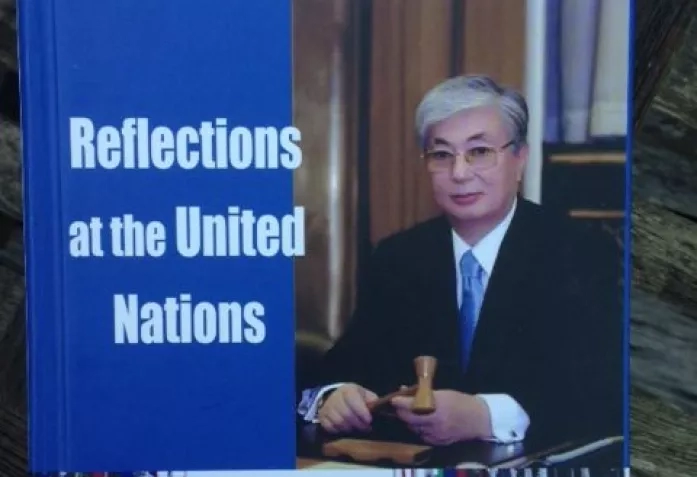

Saint-Pétersbourg, juin 2019 (c) N. Sikorsky Il a quitté Genève précipitamment en octobre 2013 pour devenir le président du Sénat de son pays. Mais je l’ai revu pile une année plus tard, en octobre 2014, car il est revenu pour présenter son livre « Reflections at the United Nations ». Les « troubles » en Ukraine avaient déjà commencé, et j’ai eu l’occasion de lui poser une question à ce propos. Sa

Il a quitté Genève précipitamment en octobre 2013 pour devenir le président du Sénat de son pays. Mais je l’ai revu pile une année plus tard, en octobre 2014, car il est revenu pour présenter son livre « Reflections at the United Nations ». Les « troubles » en Ukraine avaient déjà commencé, et j’ai eu l’occasion de lui poser une question à ce propos. Sa  La dédicace à l'auteur et aux lecteurs de Nasha gazeta (c) N. Sikorsky

La dédicace à l'auteur et aux lecteurs de Nasha gazeta (c) N. Sikorsky (c) votrepolice.ch

(c) votrepolice.ch

COMMENTAIRES RÉCENTS