Светлана Алексиевич, новый лауреат Нобелевской премии по литературе, - это голос всех тех, кто страдает в молчании, в забвении, во вранье Государства или в абсурдности Несчастного Случая. Голос, а не спикер, поскольку она не является политическим борцом. Оппозиционером – да, перед лицом авторитарного режима своей страны, Беларуси, рожденной после падения Советского союза и, как и многие другие, всегда хотевшей преуменьшить размеры покрытой язвами территории. Светлана никогда в этом не участвовала, но и, в отличие от других, не порывала со своей страной, где она вновь живет последние два года после многолетних скитаний по Европе на полученные писательские гранты.

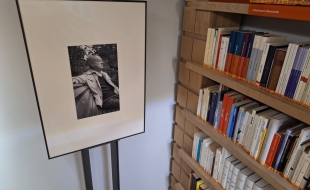

Эта маленькая хрупкая женщина с ясным вопрошающим взглядом смогла заставить говорить «через себя», свой микрофон, свою подачу в виде «документальных рассказов» - ее коренной жанр! – целую толпу немых страдальцев и взвалить на себя, без всякого пафоса, тяжесть их боли. Она – носительница страданий. Разносчица страданий, как разносчица Евангелий в конце «Бесов».

Ее «Чернобыльская молитва» обошла весь мир, была поставлена на сцене в дюжине вариантов, наподобие письма матери Струма познакомив широкую публику с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана. Хор скромных молящихся Чернобыля нашел в ней своего лидера, дирижера, главного обвинителя, главу и сердце…

Светлана превратила свой блокнот и маленький диктофон в мощное оружие и прекрасный инструмент искусства, искусства «выслушивания» человека и сопровождения человека страдающего. И не стоит говорить, что это искусство второстепенно. Толстой тоже записывал в свой блокнот рассказы крестьян из Ясной Поляны и дал «высказаться» крестьянке в «Бабьей доле», словно записав ее слова под диктовку. Те, кого Алексиевич заставляет говорить, - это люди, которых Андрей Платонов называл «людьми-отбросами», отбросами больших «прометеевских» проектов, отбросы утопий, расистских безумств или ужасов войн, открытых или партизанских. Существование этих людей-утопий настолько хрупко, что их может унести ветром. Но она, эта маленькая упорная Парка, «сшивает» их. Толстой иглой, как портниха в фильме Сокурова «Смиренная жизнь», она сшивает их судьбы, эти четверть часа ледяных признаний или глухих жалоб. Она сшивает их, не делая обобщений, не преподнося уроков ни морали, ни геополитики ни сильным, ни равнодушным мира. Для этого есть масса других людей. Она не подгоняет всех под одну гребенку, поскольку все эти «задушенные слова» - уникальны. Терпеливо сшиваемое ею лоскутное одеяло постепенно превращается в тунику страданий, которая говорит, молит, бросает вызов, как в греческих трагедиях. В ее произведениях – величие «Просительниц» Эсхила.

Доверие, внушаемое ею этим просительницам, - фундамент ее текстов. Без доверия, которое чинит, зашивает, возвращает надежду и человечность, ни один из текстов Светланы не появился бы на свет. То, что получаем мы, читатели, - это текст, прослеживающий смысл нашей эпохи, нашего предназначения, даже когда этого смысла, казалось бы, нет, или уже нет. И дело не в том, что она наделена даром ясновидения романиста, заменяющего Бога-отца, как это делает, например, Толстой, когда сам пытается не только расшифровать судьбы, но и осуществить божье возмездие. Светлана – не романист, она скромный следователь, переходящий от одной человеческой двери к другой, собирательница судеб, наперсница скорбей, но не их коллекционер! Она сочувствует без снисходительности, которой порой отличается неуклюжая благотворительность, она скорее «смягчительница» страданий. Одним словом, ангел-хранитель.

Уроженка Украины, гражданка Беларуси, дочь матери-украинки и отца-белоруса, родившаяся советской и пишущая на русском языке, Светлана принесла своей мученице-стране первую Нобелевскую премию. Порадуемся в ее лице за ее страну! Отметим, что она не относится ни к тем борцам за белорусскую независимость, которые настаивают на использовании исключительно белорусского языка (древнейшего), ни к тем, кто повторяют самих себя, как прекрасный писатель Василь Быков. Беларусь – одна из тех «кровавых земель», историю которых описывает, вернее, воссоздает американский историк Тимоти Снайдер. Это страна, принесенная в жертву, наиболее измученная Гитлером, наиболее «осовеченная» СССР, наиболее оглушенная Чернобыльской катастрофой, остающейся со времен Хиросимы и до Фукусимы самой страшной катастрофой вызванной человеком: это не землетрясение в Лиссабоне, в котором Вольтер мог обвинить Бога-архитектора, но результат человеческой деятельности. Беларусь пострадала от передела империи, от циничных договоренностей между тоталитарными режимами, да и от своих собственных безумств.

На ее территории не было АЭС, что не помешало ветру из Чернобыля превратить часть ее территории в запретную зону. Именно ее первую поразил несчастный случай 26 апреля 1986 года – огромные площади стали нежилыми. В одной из глав «Чернобыльской молитвы» Светлана проводит интервью «автора с самим собой», задаваясь вопросом: к чему это расследование? К чему эта молитва, эта книга, которая не о Чернобыле, но о ране, оставленной Чернобылем в телах, душах, воображениях, в которых также произошли чудовищные расстройства? «Не раз мне казалось, что я делаю записи о будущем». Это – самая тревожная фраза в книге.

Собранные голоса – это голоса-монологи: боль всегда одинока, чтобы разделить ее, нужен ангел-хранитель, потому что неспособность к общению, часто отмеченная у тех, кто пережил лагеря смерти, и изученная психоаналитиком Бруно Беттелхеймом, пережитая Примо Леви и многими другими, лежит в основе творчества Алексиевич. Речь идет о женщинах, сражавшихся в Красной Армии во время Второй мировой войны, о переживших эту войну детях, о родителях детей, убитых и отправленных домой в цинковых гробах во время войны в Афганистане, о вдовах первых чернобыльских ликвидаторов, отправленных разгребать ядерный пепел практически без защиты, практически без разъяснений, или о тех, кто, «отчаявшись» от массовых гибелей в других местах, решили искать убежища в необитаемых зонах на востоке Беларуси, зараженных и запрещенных всему живому.

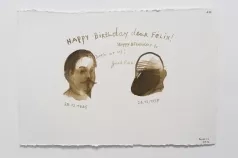

В 2002 году я сопровождал Светлану Алексиевич на выставку Поля Вирилио, посвященную «Несчастному случаю» и проходившую в Фонде Картье. Нам предложили закуски под изуродованным крылом Боинга, упавшего в море. Светлана рассказывала о полусумасшедшей беженке, жившей наподобие Робинзона Крузо в гигантских папоротниках в запретной зоне, месте, похуже того, где живет Сталкер братьев Стругацких. Небольшой «подземный» фильм показывает ее беседующей с Вирилио о «катастрофе»: сквозь стекло мы видим их болтающими в шахте под нашими ногами… Возникало ощущение, что мы находимся в лабиринте, где нас поджидает Минотавр. Cмерть оставила свой след во всех произведениях Светланы, так как все ее уцелевшие герои с ней столкнулись. Но неверно было бы заключить, что в ее творчестве нет света. Сам факт отправления в лабиринт в поисках выживших – это акт необыкновенного сострадания и надежды. Несмотря ни на что, и даже, вероятно, на саму себя, она процеживает…

Один из гоголевских маленьких людей, населяющих эту портретную галерею, напевает:

На горе горит реактор,

Под горою пашет трактор.

Если б шведы не сказали,

До сих пор бы там пахали.

Вспомним, что именно шведские сейсмографы подняли тревогу в апреле 1986 года. Последнее интервью Светланы охватило огромный коллектив: весь Советский Союз. Всех переживших его и спасшихся из коммунистической утопии. «Конец красного человека» одинаков как для главных исполнителей, так и для жертв: палачей, фанатиков, разочарованных, немых… Старики, дававшие сыновьям имя Октябрь, а дочерям – Электрификация; молодые люди, никогда не видевшие Сталина, но гордо носящие его изображение на футболках. Один из персонажей признается: «Мы твердо верили в эту утопию. Она гипнотизировала нас, как северное сияние». Многие из собранных исповедей отмечены знаком Чернышевского, отца и жертвы русской утопии, автора романа «Что делать?», в котором присутствуют четыре сна Веры Павловны, мечтающей превратить проституток в образцовых работниц русского фаланстера. «История мальчика, писавшего стихи через сто лет после четвертого сна Веры Павловны» - этот мальчик кончает жизнь самоубийством, как такое возможно в стране официального счастья?

Через сон Веры Павловны, который вмешивается в страдания и кошмары многих собеседников Светланы, мы понимаем, что вереницы молящихся и тех, кому они молятся, вышли из русской мечты, из этого самого «Что делать?», эту мечту взрастившего, вдохновившего автора другого «Что делать?», Ленина, и всех мечтателей, участвовавших в катастрофе «утопии власти». Пережившие Утопию или обожженные ею, фанатики-самоубийцы или «обычные» отчаявшиеся, они несут в своей крови этот вирус безумного счастья, который обличал Достоевский в «Бесах», отрицал Пастернак в «Докторе Живаго», обвинял Варлам Шаламов в «Колымских рассказах». Зачем нам Шаламов? – говорит один из них, которого даже пережитое в лагере ничему не научило…

Четвертый русский лауреат Нобелевской премии по литературе, с которым я так или иначе общался - после Пастернака, Солженицына и Бродского, - Светлана Алексиевич привносит иной голос, менее суверенный, более приглушенный, без претензий на истину в последней инстанции, без поэтического бетона Античности, вновь пережитой в безумствах Тиберия, без сарказма греческого архипелага на службе бесчеловечности. Присужденная Премия как бы говорит, что она отдана скромному карандашу той, что рыщет по окраинам в поисках немых страдальцев, идет к «анонимным раненым». Премия признает имеющим законную силу иной тип повествования, свергая суверенного бога-отца литературы. Но несмотря на это литература остается ангелом-хранителем человека.

От редакции: С оригинальным текстом профессора Нива можно ознакомиться в его блоге.