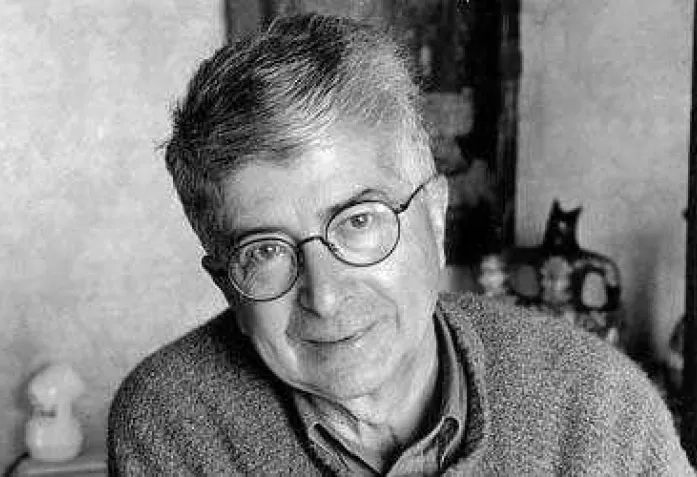

— Уважаемый профессор, как дошли Вы до жизни такой? Что побудило Вас, мальчика из Клермон-Феррана, не имеющего никакого отношения к России, сделать ее язык и культуру своей профессией и, в какой-то степени, жизнью?

Жорж Нива: Вы правильно подметили нюанс. Действительно, я не русский, не считаю себя таковым и не живу по-русски. Но я обитаю в русской литературе, живу большую часть времени в русском языке.

— Но Вы ведь владеете еще несколькими языками?

ЖН: К моему стыду как слависта, я не владею ни болгарским, ни сербским. По-украински читаю, но говорить не могу, слишком сложная фонетика. Я могу работать на английском, немецком, итальянском и польском. Всеми этими языками я владею, а вот русский – овладел мной.

— А с чего началось это «родство душ»?

ЖН: Первым русским, с которым я познакомился лет в 18, был некто Георгий Никитин, человек без всяких претензий на интеллигентность. По профессии он был переплетчик, попал в армию Деникина, оказался, как и многие, в Константинополе, один и без гроша. Но он не растерялся – устроился кочегаром на судно и добрался до Марселя, а оттуда в Клермон-Ферран, где женился на барышне из хорошей семьи и ... стал французом. Он был очень добрым человеком, читал мне русские народные сказки с сильнейшим южным акцентом, но тогда я думал, что так и надо, что это и есть правильная русская речь.

— А потом?

ЖН (смеется): А потом я поступил в знаменитую парижскую Ecole normale supérieure, кончил английское отделение в Сорбонне но, представьте себе, мне стало там скучно. Тогда, в память о Никитине, я просто зашел в Сорбонну, на русское отделение, которым тогда заведовал Пьер Паскаль, один из первых русских славистов. Встреча с ним – это счастье, она определила мою дальнейшую жизнь.

— А потом?

ЖН: А потом, знакомство с русской эмиграцией, например с Борисом Шлецером (во Франции он известен как Boris de Schloezer). Шлецер был и остается для меня самым изящным представителем русской эмиграции, русским европейцем в полным смысле слова. Музыковед и литератор, автор замечательных статей о Скрябине (с которым его связывала не только дружба, но и родство: Скрябин был женат на его сестре), человек, который перевел на французский всего Льва Шестова! Он же был автором французского перевода «Бесов», который меня потряс когда я был еще в гимназии…

— Не думаю, что наши читатели имеют об этом человеке четкое представление...

ЖН: А я мог бы написать о нем целую книгу!

— К сожалению, книга у нас не поместится, об этом проекте мы сможем поговорить отдельно, а вот если в нескольких словах, о Пьере Паскале...

ЖН: В нескольких словах, этот человек, генетически никак с Россией не связанный, прожил свою жизнь «внутри» русской культуры, языка и судьбы. В общей сложности он провел в России 17 лет, с 1916 по 1933, когда французскому посольству удалось его вывезти. Во время Первой мировой войны находился в Ставке Николая Второго в Могилеве, получил из его рук Андреевский крест. Позже стал убежденным большевиком, создал в Москве «Французскую московскую коммунистическую группу», был личным секретарем Чичерина... Вернувшись во Францию, стал активно переводить русскую литературу: всего (всего!) Достоевского, «Анну Каренину» и «Воскресение» Толстого, он автор лучшей до сих пор книги о расколе и о судьбе протопопа Аввакума... Вот, в нескольких словах...

— Пьер Паскаль прожил долгую жизнь, 93 года. Как менялось со временем его отношение к России?

ЖН: - Видите ли, Паскаль был утопист. Он относился к России как к религии, был убежден, что русский народ ближе к Евангелию, чем любой другой, и что революция это возвращение в апостольские времена. Уже в 1922 году он решил для себя , что большевики предали революцию, но должен был остаться в Москве до марта 1933г.

ЖН: Осенью 1956 года я приехал стажером на филологический факультет МГУ, жил в знаменитом общежитии – зона Г, комната 636. Тогда же познакомился с семейством Ольги Ивинской и у нее в доме - с человеком, которого там называли просто «классик». Это был поэт Борис Леонидович Пастернак.

— Кстати, об этом теперь уже и правда классике. Как Вам понравилась биография Пастернака, написанная Дмитрием Быковым и вышедшая недавно в серии ЖЗЛ?

ЖН: Очень понравилась! Настолько, что я даже заказал ее перевод на французский в издательстве Fayard. Вообще, поражаюсь плодовитости Быкова, не представляю, как он успевает столько писать.

— Извините, я отвлекла Вас от главной темы.

— После этой первой поездки в Москву я год проучился в Оксфорде, где общался с правнуком Каткова и слушал лекции еще одного выдающегося русиста, Бориса Генриховича Унбегауна. Вот тоже удивительный человек! Представьте себе, во время войны, после оккупации немцами Франции, где он тогда жил, он был отправлен в Бухенвальд, где оставался до разгрома Германии. Он этомологист, в 1947 году опубликовал статью о славянских жаргонах в немецких концлагерях.

После Оксфорда я еще год провел в Париже, а потом вернулся в Москву. Тут мне выпала большая честь – мне принял в свой семинар по Толстому выдающийся профессор Николай Калинникович Гудзий. Занятия проводились у него дома, в переулке Грановского.

— А есть какой-то эпизод, который Вам особо запомнился?

ЖН: В семинаре я был единственным иностранцем. В конце семестра полагалось делать доклад, а русский у меня был тогда еще не на высоком уровне. Но Гудзий предложил, и я решил попробовать. Взял «Набег» и «Рубку леса» и провел сравнительный анализ с рассказами на колониальные темы во французской литературе. Каждому докладчику полагался оппонент. Как же мой принялся меня громить – мол как смею я сравнивать освободительные войны на Кавказе с колонизацией! А Гудзий рассмеялся и сказал: «Видите, как полезно иметь иностранца, он предлагает нам взгляд со стороны».

— Господин Нива, Вам довелось бывать в России и студентом, и профессором. Есть ли разница в русских студентах тогда и сейчас?

НЖ: Это день и ночь! Тогда все были взволнованы «оттепелью». Я слушал и Дувакина о Маяковском. А чуть раньше, на семинаре Дувакина сидели Светлана Аллилуева и Андрей Синявский (с Андреем Донатовичем я подружился в Париже).

— Вернемся из истории в наши дни. В издательстве Fayard Вы ведете коллекцию «Современной русской прозы». Кто Ваши любимые авторы, из современников?

ЖН: Марк Харитонов, Петр Алешковский, Андрей Дмитриев, Михаил Шишкин. А моя жена, тоже русист, сейчас переводит «Вторую жену Пушкина» Дружникова – совершенно прелестная книга.

— А из периодики что-нибудь читаете?

ЖН: Русскую прессу я читаю урывками, зато являюсь постоянным клиентом сайта Журнальный зал – незаменимого инструмента в моей работе. Аналогов ему нет ни в английском языке, ни во французском по той простой причине, что во время его создания никто не поставил вопроса о платных публикациях, а теперь просто из соображений престижа журналы не решаются выйти из этого «пула».

— Вы согласились стать ректором женевского отделения юридического факультета МГУ. Почему?

— Во-первых, сам этот проект мне интересен, устроить такой «мост» не между востоком Европы и западом Европы, а именно между Россией и Швейцарией дело просто очень полезное. А во-вторых, связь с коллегами-юристами из МГУ для меня богатый и увлекаюший момент в моей жизни.

— Вы достаточно «руцифицированы», чтобы определиться с одним из вопросов, который традиционно делит россиян на два лагеря: что Вам ближе, Москва или Санкт-Петербург?

ЖН: Раньше была Москва, а теперь Санкт-Петербург. Как-то так получилось... даже приобрел квартиру на Галерной, так что я петербуржец с собственностью. Два мандата «отслужил» в Попечительском совете Европейского университета, являюсь членом редколлегии «Звезды» и общества Друзей Эрмитажа. Этот город стал мне родным, там потрясающая музыкальная жизнь, а театры, хоть и уступают московским, но тоже очень интересны, там театр Додина, там Александр Сокуров, великий Сокуров...

— Дорогой профессор, Вы первым откликнулись на предложение "Нашей газеты" и согласились стать блогером. Что привлекло Вас в этом проекте?

ЖН: Я думаю, что эта газета сможет по-настоящему объединить разрозненные ряды всех, кому интересна Россия, ведь Интернет безграничен. И потом, возможность свободно высказываться на разные темы – мне эта идея нравится.

— Как же нам с Вами повезло! Большое спасибо...

PS А пока мы беседовали, позвонил сотрудник издательства Fayard и сообщил, что первый тираж книги "Места русской памяти", 2 500 экземпляров, уже распродан - и это всего за два месяца! - готовится повторный...