По случаю замечательной конференции, посвященной русскому поэту Вячеславу Иванову и европейскому модернизму, я на целую неделю попал в Иерусалим. Святой город всегда поражает: посещая его, из раза в раз не перестаешь удивляться смешению эпох (я имею в виду не исторические памятники, а поведение людей, стиль жизни, религиозные практики). В этом году я оказался тут на День победы – не на тот, который празднуют в Европе, а на День поминовения 23 741 солдата и 3 150 гражданских жертв, павших от рук террористов с 1860 года (эти цифры приводит Jerusalem Post).

Победа – не совсем точное слово, речь идет о Дне поминовения солдат, погибших в боях, а завтра – День независимости Израиля (71-я годовщина – Текст был получен нами вчера, День независимости отмечается сегодня. Прим. ред.). С вечера вторника почти всё закрыто на два праздничных дня, зато музеи, парки, общественные учреждения, наоборот, предлагают бесплатные экскурсии, организуют песенно-танцевальные выступления и танцы для всех желающих. Ведь поминовение ушедших, с позволения сказать, становится гимном жизни, которая должна продолжаться, несмотря ни на что.

Еврейский университет на горе Скопус, где нас разместили на время конференции, опустел – занятия прекращены. Кажется, новое перемирие с Хамасом и исламским джихадом пока соблюдается.

Поминальный факел зажег представитель друзской общины – они исповедают исмаилизм, который является ответвлением от шиитства, и живут в Галилее и на Голанских высотах. Друзы, которых насчитывается порядка 160 тысяч, протестуют против Закона о нации, принятого в июле 2018 года и превратившего Израиль одновременно в историческую родину еврейского народа и в демократию. Факел зажег друз, доктор Зарка, военный врач, служащий в израильской армии. Закон еще должен пройти проверку в Верховном суде. В израильских реалиях столько противоречий, что обобщения всегда рискованны.

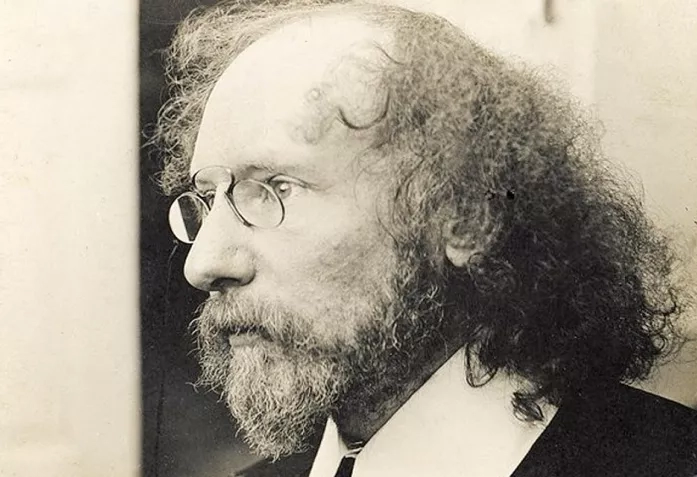

На конференции мы говорили о Вячеславе Иванове и «еврейском вопросе», который неоднократно поднимал его учитель, философ Владимир Соловьев. Он утверждал, что малые народы имеют право на больший национализм, чем великие. Это интересное соображение, но в данном случае применить его непросто.

В своей работе «К идеологии еврейского вопроса» Иванов писал, что евреи – провиденциальные экзаменаторы христианских народов. Потом всё кардинально изменилось. Во времена Муссолини Иванов жил в уединении в своем средневековом домике над Виа Сакра и Форумом и, кажется, совсем не интересовался судьбой евреев в правление Дуче. Об этом также шла речь на конференции. В его поэзии было немало еврейских сюжетов, он переводил писавшего на иврите поэта Бялика, сегодня появляется все больше доказательств его дружбы с семьей Шор – о ней свидетельствует, в частности, переписка между Вячеславом Ивановым и Евсеем Шором, опубликованная организаторами иерусалимской конференции, Ниной и Дмитрием Сегал. Последней спутницей жизни поэта в Риме на протяжении многих лет была двоюродная сестра Евсея, Ольга Шор, которая под псевдонимом Ольга Дешарт опубликовала в Брюсселе «Собрание сочинений» Иванова.

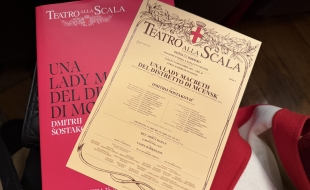

Одним из открытий конференции стал доклад о тех настойчивых (и бесплодных) усилиях, которые Иванов – еще находясь в Советской России – приложил в 1921 году, бок о бок с Луначарским, для защиты советского еврейского театра «Хабима», который хотел на иврите сыграть знаменитую пьесу С. Анского «Диббук». В конце концов постановка была запрещена, но труппа «Хабима» в течение ряда лет играла пьесу в разных городах Европы, а в 1928 году обосновалась в Тель-Авиве. В старых фильмах, сохранившихся в театральных архивах Университета, можно увидеть экспрессионистские маски и стиль этих представлений, вдохновленных, как и сама пьеса, еврейскими хасидскими преданиями, - это поразительное зрелище. Вячеслав Иванов видел в этом возвращении к театру на сакральном языке возвращение к театру античному, каким он был в Афинах: не столько театр, сколько религиозное действо, хотя оно и включало в себя элементы развлечения и шутовства (как у Аристофана)…

От редакции: С оригинальным текстом профессора Жоржа Нива можно ознакомиться здесь.