Это еще не сближение Обамы с Путиным, но что-то есть. Этим летом в Лозанне, с 27 июня, Фонд Эрмитаж представляет американские пейзажи. Кантональный музей изобразительных искусств предлагает, со своей стороны, русские виды той же эпохи, с 23 мая. Между двумя этими параллельными выставками есть одно, но существенное различие. Если Уильяму Гауптману [куратору выставки Фонда Эрмитаж – НГ] пришлось собирать американские полотна по всему свету, то на площадь Рипонн все было доставлено в аккуратной упаковке. «Магия русского пейзажа» прибыла из московской Третьяковской галереи. Около 70 картин приблизительно пятидесяти художников, активных между 1850 и 1910 годами.

Почему Третьяковская галерея? Это очень просто. Гигантские сегодня, ее собрания быстро специализировались в области национального искусства, начиная со Средневековья. Таков был вкус промышленника Павла Третьякова, открывшего свой дом публике в 1867 году. Коллекция не была конфискована во время Революции, как многие другие частные собрания представителей аристократии или буржуазии. В конце 1892 года Павел подарил ее государству, в то время как здание, где находились картины, снова пришлось расширить. Аппетит любителя живописи оказался ненасытным. Его меценатство постоянным. Не стоит забывать, что этот бизнесмен покупал, прежде всего, современное искусство.

Запоздалый взлет

Третьяков пришелся в нужный момент. Русское искусство, или русское искусство, вскормленное Западом, долго раскачивалось. Пейзаж, оказавшийся в центре внимания куратора Татьяны Карповой (которой в Лозанне помогала Катрин Лапдор), развивается тоже поздно. С трудом находит родную почву. Художники, как и в других странах, начинают с Италии, более веселой и красочной. Как ни странно, развитию пейзажа способствовали швейцарцы, например, Александр Калам, пользовавшийся огромным успехом на берегах Невы. После презентации его «Озера четырех кантонов» в Москве в 1858 году один критик написал, что романдский художник «занимает место на авансцене, наполняя наших артистов желанием каламироваться».

Умерший в 1864 году Калам не руководствовался никакими общественными целями. Чего не скажешь о его последователях. Они хотели дать критическое изображение своей страны, где несметные богатства нескольких личностей контрастировали с отвратительной нищетой народа, порабощенного государством и церковью. Не стоит забывать, что крепостное право, усиленное при Екатерине Второй в разгар 18 века, исчезло, и не без труда, лишь в 1861 году. Нейтральная внешне, живопись чувствовала себя обязанной отражать эти проявления неравенства. Она играла роль обличителя, что выражалось в регулярных выставках Передвижников, группы художников, специально часто менявших свое местонахождение.

Академическая техника

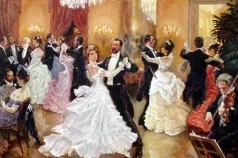

При этом ни в стиле, ни в технике этих художников не было ничего революционного. Их картины можно было назвать «крепкими». В них отражалось все, чему учили тогда в Париже или в Дюссельдорфе. Кстати, сходство поражает. В 19 веке, когда многие действительно очень хорошо рисовали, становилось практически невозможно – если только не из-за сюжета – отличить, что было создано в Польше, Испании, Австрии или Англии. Все смешивалось в равной виртуозности, иногда ослепительной. Академизм оставался настолько мощной «литейной формой», что душил большую часть индивидуальностей.

Так что отличие на выставке во Дворце Рюминых, воздвигнутом (о прекрасное совпадение!) в Лозанне в 19 веке благодаря щедрости двух русских меценатов, должно было быть именно в тематике. Этого не произошло. До моих ушей дошло, что живопись острой социальной направленности остается неугодной и в наши дни. Ситуация на месте, собственно, не очень изменилась. Поэтому экспозиция должна была избежать всего, что могло задеть. Отсюда и названия залов, максимально невыразительные. Имеется «Лес», «Город» или «Гора», с завершающими осмотр временами года. Ничего компрометирующего.

Ярко окрашенный фон

Картин – часто красивых, иногда скучноватых – слишком мало по сравнению с площадью стен. Экспозиция плавает. Можно было представить себе несколько панно с разъяснениями. Хронологию, например. А ничего этого нет. Может быть, не стоило портить красивые тона картинной галереи. Возникает вопрос, не воспользовался ли Кантональный музей изобразительных искусств запасами разорившегося маляра. Там, где не ярко-желтый, проступает взрывной синий. Предел всему – шокирующий розовый, на фоне которого - зимние пейзажи. Такое впечатление, что их привесили на лак для ногтей.

Короче. Так себе.

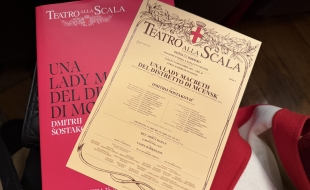

Выставка «Магия русского пейзажа» продлится до 5 октября. C оригиналом текста Этьена Дюмона можно ознакомиться в его блоге.