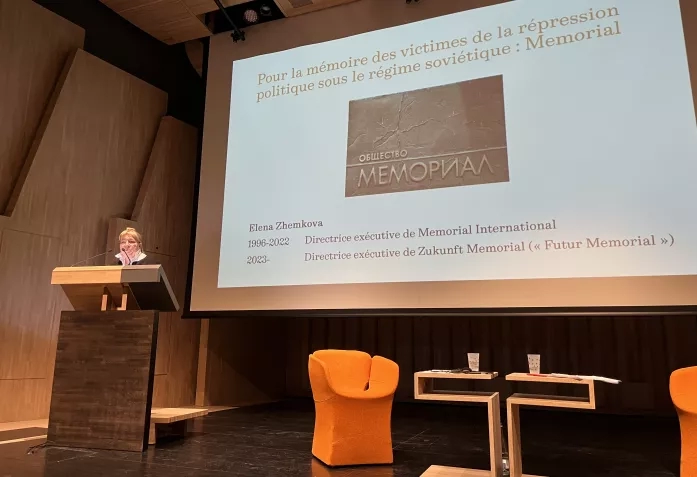

Je rencontrais Elena Zhemkova il y a presque exactement un an, lors de la fondation de la section suisse de Memorial, à Berne. À l’époque, l'organisation de défense des droits de l'homme née en 1987, qui luttait pour le rétablissement de la vérité historique et la préservation de la mémoire, avait déjà été interdite par les autorités russes ; l'équipe d'auteurs de Memorial international avait reçu le prix littéraire Jan Michalski 2021 pour son livre OST : Letters, Memoirs and Stories from Ostarbeiter in Nazi ; enfin, en octobre 2022, Memorial avait reçu le prix Nobel de la paix. J’étais donc très heureuse de retrouver Elena Zhemkova parmi les orateurs invités par la Fondation Jan Michalski… et déçue de constater qu'il y avait de nouveau peu de russophones dans la salle. N’est-il pas surprenant que notre histoire continue d'intéresser davantage les étrangers – ce d'autant qu'Elena Zhemkova s'exprimait en russe, une traduction simultanée en français étant offerte aux auditeurs ?

Le thème de la conférence était ainsi formulé : « La mémoire du Goulag ». Il ne m’est pas possible de reproduire intégralement cette rencontre de trois heures, dont le programme comprenait deux documentaires, un reportage consacré au journaliste Vladimir Kara-Murza condamné à 25 ans d’emprisonnement pour ses opinions, et un diaporama de photographies du chercheur polonais Thomas Kizhny tirées du livre La Grande Terreur en URSS 1937-1938. Je me contenterai donc de relater l’essentiel de l'entretien d'Elena Zhemkova avec le journaliste et chercheur français Thierry Wolton, auteur d’Une histoire mondiale du communisme en trois volumes.

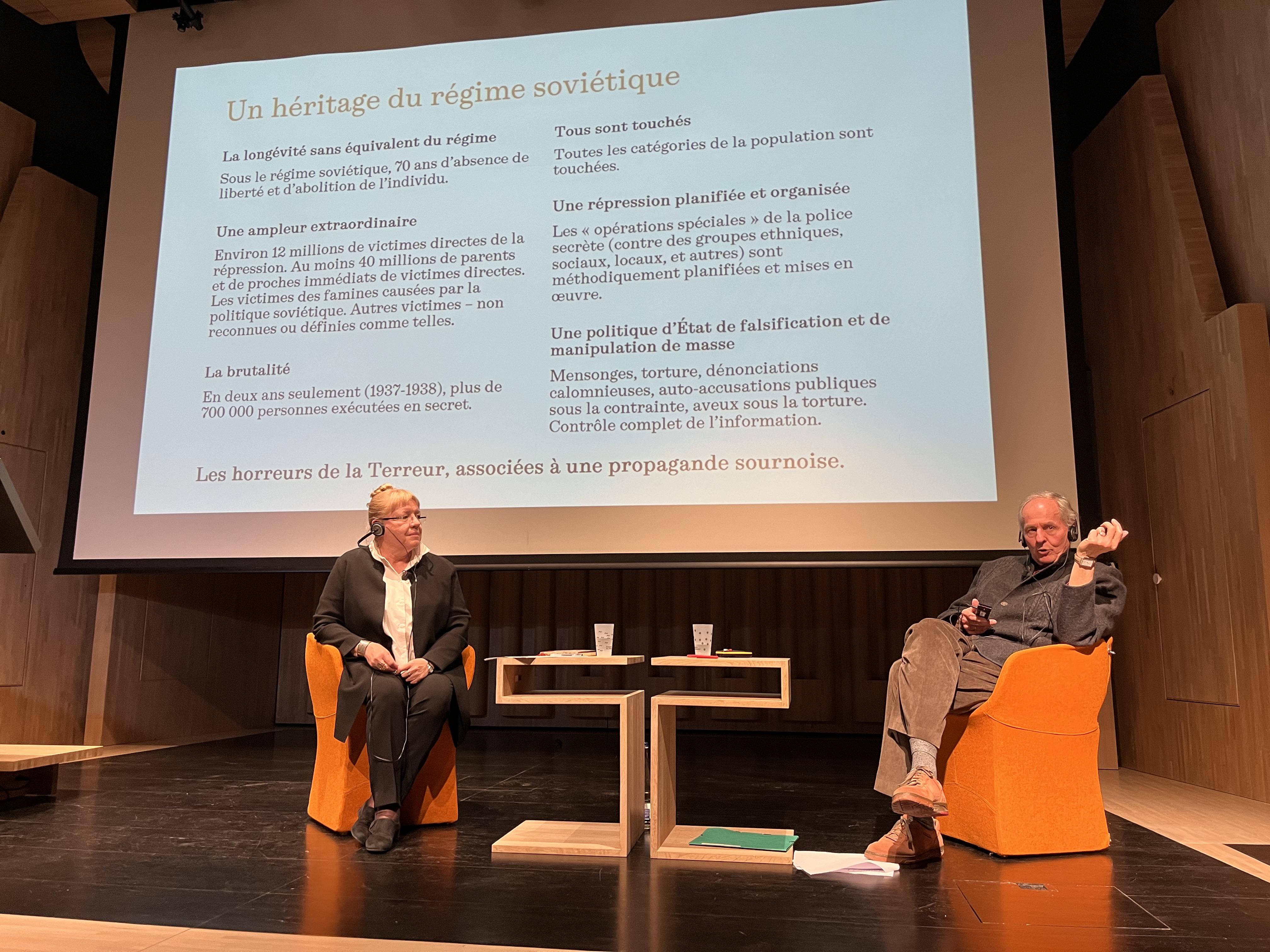

Thierry Wolton : Comment l'héritage soviétique continue-t-il de peser sur les Russes d'aujourd'hui ?

Еlena Zhemkova : Nous vivons aujourd'hui une période si terrible qu'il est très important de comprendre d'où elle tire son origine, d'où elle est revenue et quel héritage nous avons reçu. Il faut réaliser que la période soviétique a duré très longtemps. Plusieurs générations. 70 ans, Ce qui, comparé à la durée du Reich allemand, par exemple, est très long. En outre, il convient de saisir l'échelle d’un tel phénomène : même selon les calculs minimalistes de Memorial, il y eut environ 12 millions de victimes directes de la terreur stalinienne. Si l'on y ajoute les victimes de la famine – que personne n'a jamais complètement recensées –, si l'on y additionne tous les déportés et les membres des familles de tous les réprimés, on parle déjà de dizaines de millions de personnes. La cruauté du régime stalinien fut sans précédent : pendant les 18 mois qu’a duré la Grande Terreur, plus de 700 000 personnes ont été fusillées ; des centaines de milliers d'autres ont été emprisonnés et expédiés dans des camps pour de longues périodes. Ces répressions ont touché toutes les couches de la population sans exception ; toutes les nationalités ; toutes les tranches d'âge. Ainsi, parlant d'héritage, il faut d'abord évoquer la peur dont les Russes ont hérité. Nous voyons aujourd'hui à quelle vitesse cette peur revient : le pouvoir n’a pas même besoin de faire peur, il suffit de la rappeler. Deuxièmement, nous avons hérité du manque de confiance des gens dans les lois et le droit ; dans la foi que la loi serait à même de protéger les individus. Troisièmement, nous sommes les héritiers d'un peuple imprégné de double pensée. De cynisme. Ce terrible héritage est en train de revenir rapidement.

Quelles sont les traces laissées par tout cela ? Bien sûr, il y a les archives de l'État et des diverses autres institutions ; toutefois, pendant longtemps, nous n'avons pu y accéder, et aujourd'hui nous ne le pouvons plus. La mémoire familiale, avec ses archives, est bien restée, mais très souvent les gens avaient peur de parler ; ils refusaient sciemment de conserver cette mémoire… les parents ne voulant pas traumatiser leurs enfants. Enfin, il restait quelques traces matérielles du Goulag, mais celles-ci étaient rares, peu soutenues et disparaissaient très vite.

Comment Memorial a-t-elle été créé ?

Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que Memorial fut créée par un petit groupe de personnes dont je faisais partie. Le désir des gens de connaître la vérité sur le passé était si fort, et tant de personnes étaient impliquées, que Memorial a émergé comme une expérience de chimie pratiquée au lycée, au cours de laquelle un grain de poussière est jeté dans une solution saturée, si bien qu’un cristal commence soudainement à croître à partir de la solution claire. Notre grande chance fut que notre groupe de jeunes enthousiastes soit immédiatement rejoint par des personnes qui faisaient la même chose depuis de nombreuses années sur une base volontaire. Hélas, ils ne sont plus en vie : Arseni Roginsky, Larisa Bogoraz, Sergeï Kovalev... Commença alors le travail quotidien, ennuyeux, dur.

Notre premier congrès a réuni des représentants de six cents organisations de 600 villes, soit plus d'un millier de personnes – et pas seulement des citoyens d'URSS. C'est alors que, dans un discours, Arseni Roginsky a suggéré de créer des fiches d'archives afin de restituer le sort de chaque victime. L'académicien Andreï Sakharov a dit la même chose lors de cette première réunion : tant que les destins sont inconnus, notre travail devait continuer.

Depuis, 35 ans se sont écoulés. Comment résumeriez-vous ?

Il est assez difficile de résumer en quelques mots les trois décennies et plus de travail de nombreuses personnes ; mais je vais essayer. Tout d'abord, nous avons réussi à créer un réseau ; à mettre en relation des personnes de différents pays pour qui ce sujet est important. Deuxièmement, nous avons réussi à promouvoir l'idée clé de Memorial : à savoir que pour vivre normalement aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre et de repenser le passé ; qu'il est impossible de construire un État de droit sans rendre justice aux victimes et punir les auteurs des crimes. À mon grand regret, nous avions raison, et la vie d'aujourd'hui le confirme : les crimes impunis du passé permettent à ce terrible passé de revenir.

Nous avons accompli beaucoup sur le plan pratique : des archives ont été rassemblées, des collections ont été créées, des centres muséaux ont été ouverts, des livres ont été publiés, de nombreuses expositions et conférences ont été organisées. Le thème du passé est devenu clair. Enfin, la plus importante base de données contenant de courtes biographies de victimes de répressions politiques a été créée - elle en contient trois millions et demi ! Lorsque je mentionne ce chiffre, je me pose toujours une question : de quel succès pouvons-nous nous prévaloir dès lors que nous savions qu'elle devrait contenir au moins douze millions de biographies ? Il est vrai que trois millions et demi de ces biographies furent collectés sans l'aide de l'État : avec son aide, nous aurions pu collecter toutes les informations en trente ans. Donc moins d'un quart, ce n'est pas suffisant. Mais bien de personnes, du moins, purent connaître le sort de leurs proches et reconstituer l'histoire de leur famille !

Ces archives étaient-elles accessibles avant l'interdiction de Memorial ?

Oui, bien sûr. Il est important de comprendre que nous ne parlons pas seulement des archives de Moscou. Des personnes de différentes régions de Russie et d'ailleurs ont collecté de telles archives, qui pouvaient être consultées lors d'expositions et par le biais de publications. Reste qu’il y a une dizaine d'années déjà, nous nous sommes rendu compte que c'était insuffisant et qu'il fallait numériser les archives pour en améliorer l'accès. Les documents relatifs à la période du Goulag ont déjà été numérisés à 90 % et nous préparons actuellement leur ouverture au public, prévue pour l'automne de cette année.

Quels types de documents sont rassemblés dans ces archives ?

Les plus divers ! Par exemple, en plus des documents eux-mêmes, de nombreux témoignages oraux ont été enregistrés ; de nombreux travaux d'écoliers auxquels nous avons fait appel ont été collectés – plus de 40 000 ! Il existe donc de nombreux documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale et au sort des civils emmenés pour le travail forcé.

Vous avez mentionné le travail effectué dans d'autres pays. À quels pays pensiez-vous ?

Il faut savoir que lorsque Memorial a commencé ses activités, c'était encore l'Union soviétique. Après son effondrement, le travail sur l’étude du passé soviétique s'est poursuivi dans les nouveaux États indépendants qui ont émergé à sa place, ce qui l'a immédiatement rendu international. Il se poursuit également en Allemagne, en Italie, en République tchèque, en France, en Pologne....

Regrettez-vous quelque chose que vous n'avez pas pu faire ?

La formule « justice pour les victimes, punition pour les criminels » n’est pas sécable. Nous avons réussi à faire beaucoup pour la première partie de cette formule, mais très peu pour la seconde. Même la réhabilitation des victimes n'était pas seulement incomplète, elle était souvent outrageusement pathétique et pas assez publique. La Loi fédérale sur la réhabilitation des victimes de la répression politique, adoptée en octobre 1991, prévoyait une indemnité de 10 euros (!) pour chaque mois passé dans les camps. De nombreuses personnes ont refusé de recevoir cet argent tant c'était humiliant ! En outre, l'État faisait valoir sa « pauvreté ». Les « privilèges » accordés en vertu de cette Loi ont également été progressivement réduits – ceci jusqu'en 2005, lorsque le régime de Poutine les a supprimées pour les remplacer par des paiements dérisoires. En d'autres termes, le peuple a été de nouveau trompé par le pouvoir !

Autre élément fondamental : très souvent, les coupables n'ont pas été punis. Oui, nous savons qu'en Allemagne, les procès des criminels de guerre n'ont pas été complets et ont de plus traîné pendant de nombreuses années, mais ils ont tout de même eu lieu ! En Russie, il n'y en a pas eu, et l'explication donnée était la suivante : « Ils sont tous morts, il n'y a personne à punir ». Donc personne n'a jamais été puni.

Autre point important. Non seulement la liberté et l’honorabilité ont été retirés aux victimes des répressions, mais aussi tous les biens ; littéralement, tout a été confisqué à ceux qui avaient été déportés. Rien n'a été restitué… à moins que vous ne comptiez une compensation de dix mille roubles pour une grande maison à la campagne – c'est ridicule !

Ni les auteurs des crimes commis, ni leurs exécutants et participants n'ont été lustrés. D'ailleurs, le discours continue à circuler selon lequel Staline ne savait rien. Ignorait tout. Toutefois, c’est là mon avis, Memorial a su mettre à disposition une ressource très importante, appelée « Stalin's Firing Lists » : il s'agit là d'un fac-similé des listes des 44 000 personnes qui devaient être fusillées, signées personnellement par Staline et les membres du Politburo. Aucun des signataires n’a été puni.

Dans certains pays, les tentatives de lustration ont dégénéré en chasse aux sorcières, comme aux États-Unis. Si cela n'a pas été fait jusqu'à présent, il n'y a guère d'espoir que cela se fasse ?

La position de Memorial a toujours été que les informations sur les crimes commis doivent être connues. Les noms des auteurs doivent être connus. Pour être honnête, je n'étais pas en faveur de la lustration, j'ai été orienté sur cette question par la position des anciens prisonniers du Goulag eux-mêmes : ils ne voulaient pas de vengeance, ils voulaient de la reconnaissance publique. Et pour cela, ils avaient besoin de procès ; d'une consolidation juridique des délits en tant que tels. On ne cesse de trébucher sur le cadavre non enterré qui gît sur la route.

Je considère comme un échec fondamental le fait que l'affaire du Parti communiste ait été perdue devant la Cour constitutionnelle, malgré le fait que mes collègues de Memorial, qui ont agi en tant qu'experts indépendants, aient préparé un grand nombre de documents. Si l'affaire s'était terminée différemment, elle aurait pu être suivie d'un procès systémique, mais cela n'a pas été le cas. Il reste donc beaucoup à faire.

P.S. Les statistiques présentées lors de la conférence ont fait forte impression sur le public, tout comme les œuvres de Vsevolod Zaderatsky (1891-1953), composées au Goulag en 1937-1938 et interprétées par le pianiste Yasha Nemtsov. Ce compositeur d'origine ukrainienne, diplômé du Conservatoire de Moscou en piano, composition et direction d'orchestre, donnait des leçons de piano au tsarévitch Alexeï, fils de Nicolas II…