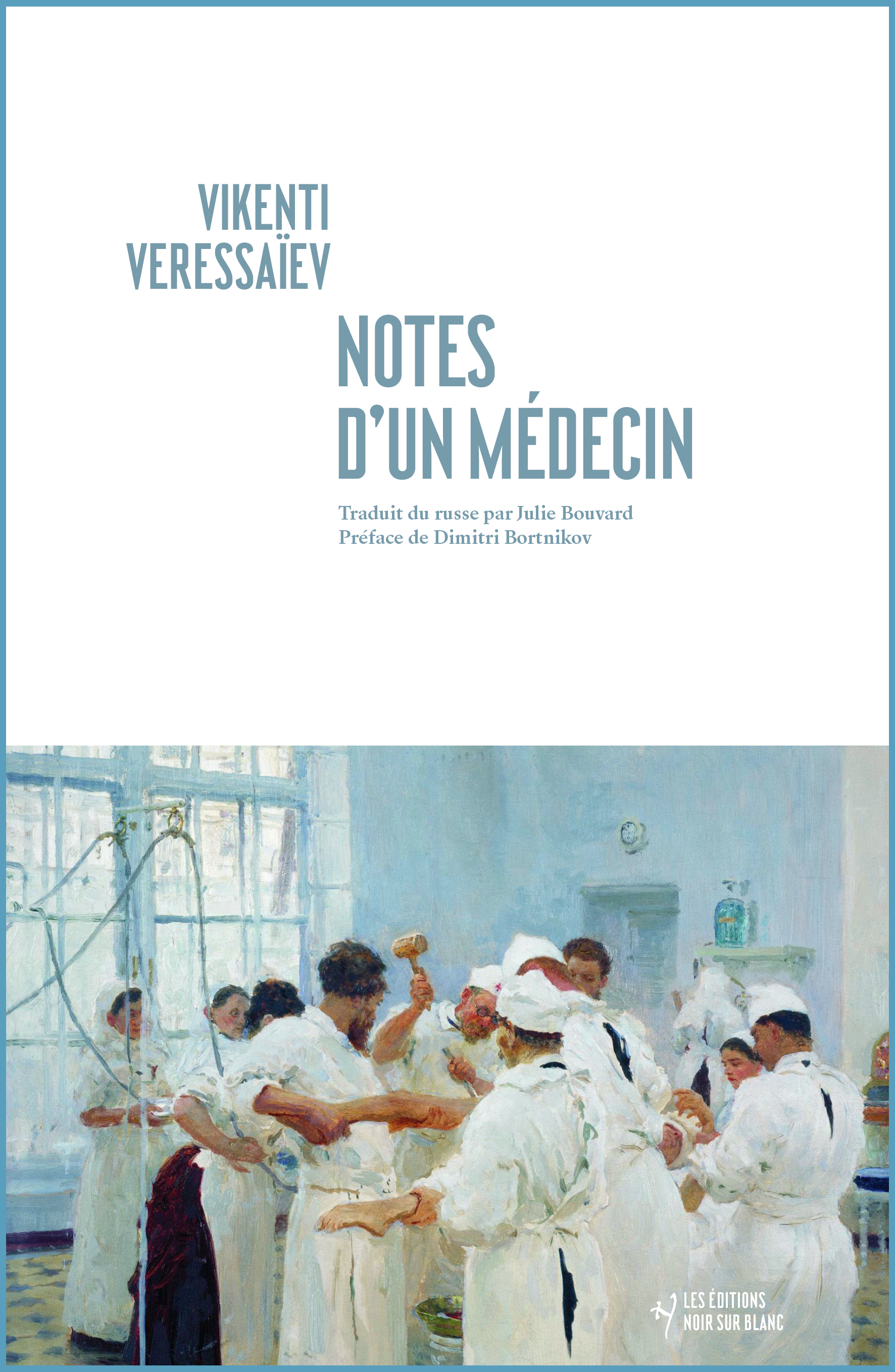

Будем откровенны: Викентий Викентьевич Вересаев, при рождении Смидович, – не самый известный русский писатель. Причем даже на русскоязычном пространстве, а уж и за рубежом и подавно. Однако в его родной Туле его Дом-музей – не меньшая достопримечательность, чем знаменитые местные пряники.

Биография Вересаева поражает, когда сопоставляешь даты. Представьте себе, один и тот же человек оказался, в 1919 году, последним получателем (тогда не говорили «лауреат») Пушкинской премии, наиболее престижной литературной премии дореволюционной России (за переводы трудов древнегреческого поэта Гесиода «О происхождении богов» и «Работы и дни»), а в 1943-м получил Сталинскую премию – за менее конкретные «многолетние выдающиеся достижения». Уж не знаем, Пушкинская ли премия была тому причиной, но только уже после ее получения Вересаев написал два интереснейших документальных произведения об Александре Сергеевиче – «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина», ну а «достигать» продолжал до самой смерти, случившейся 3 июня 1945 года.

Интерес к словесности и медицине проявился у Викентия Вересаева еще в юности: окончив Тульскую классическую гимназию с серебряной медалью в 1884 году, он поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, а потом, едва защитив там диссертацию по Татищеву, поступил на медицинский факультет Императорского Дерптского университета. Можно только представить себе, что пережил 25-летний студент, заведовавший бараком на Вознесенском руднике, недалеко от сегодняшнего Донецка, во время эпидемии холеры! К чести Викентия Викентьевича, он не забыл об увиденном ни когда приступил в Туле к медицинской деятельности под руководством отца, ни когда работал сверхштатным ординатором и заведующим библиотекой в Городской барачной в память Сергея Петровича Боткина больнице, откуда по предписанию градоначальника был уволен и выслан в Тулу за участие в литературном кружке легальных марксистов. Ни вообще никогда.

Врач-писатель – явление для России не новое и не редкое, не зря в начале ХХ века была популярна шутка, что в России больше всего писателей выпускают медицинские вузы. Достаточно вспомнить Чехова и Булгакова, первыми приходящими на ум. Почему? Не потому ли, что именно профессия врача дает возможность увидеть жизнь в ее самом непрекрытом, обнаженном виде – бесценное «сырье» для автора, стремящегося в своем творчестве к правде.

Вересаев стремился, и неудивительно поэтому, что его вышедшая в 1900 году биографическая повесть «Записки врача» одновременно и шокировала публику, и имела у нее сенсационный успех.

Биографическая повесть в возрасте 33 лет, не рано ли? Нет, не рано, ведь к тому моменту Вересаев повидал уже столько, что хватило на всю оставшуюся жизнь. Переживания молодого врача, расхождения между ожиданиями и реальностью, безумный страх совершить ошибку и то и дело охватывающее отчаяние – все это описано так искренно и правдиво, что возводит повесть в ранг исповеди и воспринимается она как крик души, который никого не оставит равнодушным. Ну как, скажите, спокойно читать об опытах, проводимых на живых людях, о мучениях девочки, в 13 лет подцепившей сифилис, о безумных страданиях рожениц, о лечении «на авось», без всякой уверенности в его пользе? «Мы еще очень мало знаем человеческий организм и управляющие им законы. Применяя новое средство, врач может заранее лишь с большею или меньшею вероятностью предвидеть, как это средство будет действовать; может быть, оно окажется полезным; но если оно ничего и не принесет, кроме вреда, то все же дивиться будет нечему: игра идет в темную, и нужно быть готовым на все неожиданности», читаем мы и содрогаемся от мысли, что, если вдуматься, не так уж много изменилось.

Невольно задумываешься и о том, насколько хорошо был поставлен в то далекое время обмен информацией между врачами разных стран, кооперация между ними – и это при отсутствии интернета. Как нечто само собой разумеющееся, рассказывает Викентий Вересаев о том, что, «когда у Пирогова под старость образовался рак верхней челюсти, лечивший его д-р Выводцев обратился к Бильроту с предложением сделать Пирогову операцию». Пирогов – это тот самый великий хирург Николай Иванович, среди многого другого первым в мире задокументировавший проведение операции под наркозом в полевых условиях – его имя носит сегодня одна из московских улиц и Российский национальный исследовательский медицинский университет. А Теодор Бильрот – не менее великий немецкий хирург, в 1859 году приглашенный в Цюрих профессором медицины, друживший с Брамсом, а лечивший среди «наших» помимо Пирогова еще и Николая Алексеевича Некрасова.

Интересно, что и литература находит свое место на этих, казалось бы, никак не связанных с ней страницах – от Толстого до Мольера. В адрес Льва Николаевича, которого Вересаев хорошо знал лично, он даже позволяет себе почти упрек: «Одно из главных достоинств Льва Толстого, как художника, заключается в поразительно человечном и серьезном отношении к каждому из рисуемых им лиц; единственное исключение он делает для врачей: их Толстой не может выводить без раздражения и почти тургеневского подмигивания читателю. Есть же, значит, что-то, что так восстанавливает всех против нас». Слышите – тут и искренняя досада, граничащая с обидой, и не менее искреннее желание понять причину такого отношения к собратьям по профессии, и поиск ее прежде всего в них самих. А может, не стоило так глубоко копать, и дело было просто-напросто в том, что сам Толстой обиделся на Вересаева за то, что тот отказался явиться к нему в Ясную Поляну, не пожелав бросить своих тульских пациентов?

Чтение «Записок врача», которое никак нельзя назвать приятным, удивительным образом завораживает, притягивает и отталкивает одновременно, заставляет переживать и думать. В результате читатель, после первых страниц решивший, что цель книги – отбить у молодежи всякую охоту заниматься медициной, к концу меняет свое мнение на прямо противоположное. И не удивляется, узнав, что именно «Записки врача» порекомендовала прочитать в свое время писателю Дмитрию Бортникову его мама, опытный гинеколог-хирург.

Вступление, написанное Дмитрием Бортниковым к новому изданию «Записок врача», – отдельный изысканный подарок франкоязычному читателю. Оно точно, как скальпель хирурга, и при этом на удивление поэтично. Это – гимн врачам, настоящим, не «анкетно-паркетным». Процитируем напоследок один пассаж из этого вступления, в нашем любительском переводе: «Есть два типа врачей. Те, которые, словно автомеханики, хотят понять, как функционирует тело-автомобиль. Им наплевать на то, кто за рулем. И есть те, которые хотят лечить. И именно их мы храним в памяти. Именно они становятся писателями. Излечивая бедных…» Честь им и хвала им!