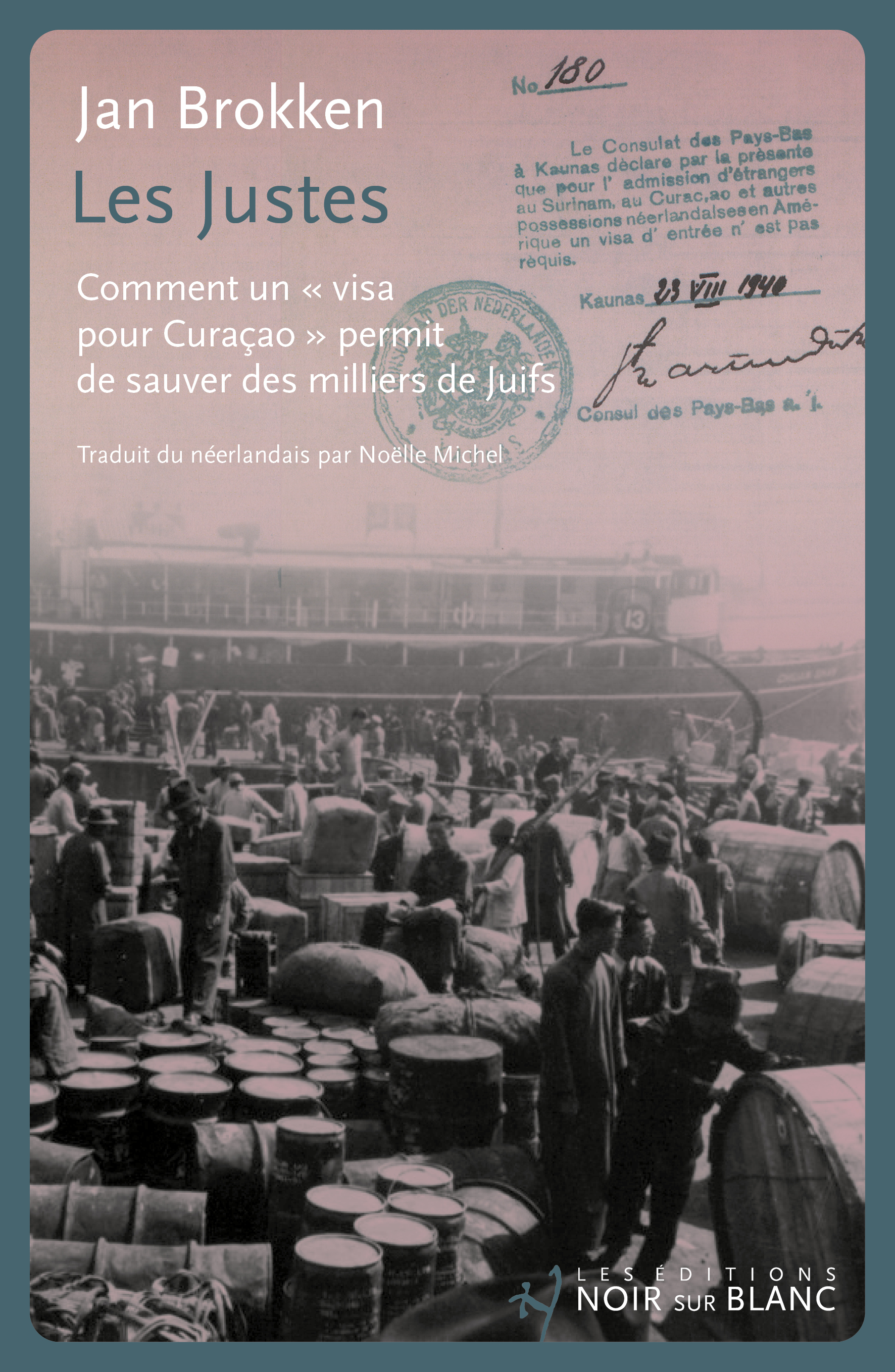

A l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005 et célébré le 27 janvier, je porte à votre connaissance ma conversation avec Jan Brokken, l’auteur du livre Les Justes paru l’année dernière aux Éditions Noir sur Blanc.

De quoi s’agit-il ? Fuyant l’avancée des nazis, des milliers de Juifs affluent en Lituanie, pays dont l’URSS s’empare, mais que le Reich lui arrachera bientôt. Dans ce climat de catastrophe imminente, le Néerlandais Jan Zwartendijk, directeur de la filiale lituanienne de Philips et nouveau consul honoraire à Kaunas, parvient à ouvrir aux Juifs une ultime issue pour les faire échapper au pire. À l’insu de presque tous, trois semaines durant, Zwartendijk travaille jour et nuit en sorte de délivrer des visas pour Curaçao, dans les Antilles néerlandaises, tandis que son collègue Chiune Sugihara, consul du Japon, signe des visas de transit. (Sugihara est le seul Japonais dans l’Allée des Justes, à Jérusalem.) Ainsi commence une extraordinaire entreprise clandestine qui sauvera des milliers de vies. En recueillant à travers le monde les témoignages des survivants et de leurs enfants, Jan Brokken reconstitue l’histoire de « l’Ange de Curaçao », comme l’appelaient les réfugiés, et retrace l’odyssée de familles entières qui traversèrent la Russie en Transsibérien.

Monsieur Brokken, vous êtes né après Seconde Guerre mondiale, en 1949. Pourriez-vous dire quelques mots de l’effet qu’eût la guerre sur votre enfance ?

Mes parents ont été surpris par la guerre en Indonésie, où ils s’étaient rendus en 1935 – mon père y effectuait des recherches sur les mouvements islamiques. Mon père était un pasteur, un théologien ; comme vous le savez, les protestants ont un lien très fort avec le judaïsme. La guerre a éclaté ; en mars 1942 le Japon a occupé l’Indonésie et mes parents se sont retrouvés dans un camp japonais, comme ce fut le cas de tous les autres européens blancs. Mon père a été placé dans un camp pour hommes ; ma mère et mes deux frères de dix-huit mois et trois ans dans un camp pour femmes. Ces camps se trouvaient à 150 km l’un de l’autre ; ils y sont restés pendant presque quatre ans – ce dans les conditions atroces. Mes parents sont rentrés aux Pays-Bas en 1948, et je suis né en 1949. Toute ma jeunesse a donc été marquée par une guerre que je n’avais pas vécue : j’ai par la suite connu beaucoup de gens qui venaient des tropiques, de l’Indonésie, et enduraient le syndrome des camps ; qui souffraient de maladies physiques mais également psychologiques.

Vous avez fait des études de journalisme à Utrecht et de sciences politiques à Bordeaux. Ces deux formations se manifestent dans votre livre, Les Justes. Peut-on dire que vos connaissances théoriques ont influencés vos intérêts pratiques en tant qu’auteur ?

Oui, certainement. L’éducation reçue à Bordeaux a élargie mes horizons, c’est là que j’ai appris à penser et à analyser. L’école de journalisme était essentiellement pratique, offrant force entrainement pour ce qui touche à l’écriture. J’ai commencé ma carrière dans un quotidien. Tôt, j’avais reçu le don de raconter les histoires et ai été bientôt engagé comme un grand reporter. J’ai eu la chance d’interviewer des personnalités comme Gabriel Garcia Marquez, Milan Kundera, Günter Grass, beaucoup de musiciens… J’ai fait cela pendant onze ans, tout en rêvant d’être écrivain. Finalement, à l’âge de trente-quatre ans, j’ai décidé de me lancer en littérature – surtout en non-fiction, un domaine qui permet de conter les histoires sous forme de roman. À ce jour, j’ai écrit trente-cinq livres.

Si je comprends bien, vous n’êtes pas juif. Pourquoi donc ce choix du « thème juif », tant débattu dans la littérature ?

C’est juste, je ne suis pas un Juif, bien que je sois souvent soupçonné de l’être. Le thème juif, comme vous dites, a commencé pour moi avec mon livre Les âmes baltes, écrit dans les années 2000. C’est un recueil de quinze histoires tragiques vécues par des familles bien connues ou inconnues, dont plusieurs familles juives. Par exemple, celle du sculpteur Jacques (Chaim Jacob) Lipschitz, né en Lituanie et dont le frère a été fusillé en 1936. Autre exemple, celui de l’écrivain Romain Gary, né à Vilnius sous le nom de Roman Kacew – seul auteur à avoir reçu à deux reprises le Prix Goncourt : c’est le jour même de la cérémonie qu’il a reçu une lettre d’un témoin de la mort de son père, Arieh-Leib Kacew, dans le ghetto de Vilnius, en 1942. Citons encore le grand cinéaste Sergueï Eisenstein et son père, le fameux architecte de Riga, qui se sont retrouvés – sans le savoir – des deux côtés des barricades pendant la Guerre civile russe ; ou Marc Rothko, né en Lettonie comme Markus Yakovlevich Rothkowitz. Il est intéressant de noter que le père du peintre, qui s’était peu penché sur la religion, soit devenu orthodoxe après les pogroms du 1905.

Ces quinze histoires privées ont composé une fresque qui illustre l’histoire des pays Baltes. Ils ont également attiré mon attention sur la Vilnius juive : au début de la guerre, les Juifs composaient 54 % de sa population, le yiddish y était la langue la plus parlée. En 1940, trois quotidiens paraissaient en hébreu, on y comptait 474 synagogues et maisons de prières. Pratiquement tous les Juifs de Vilnius ont été exterminés.

J’ai donc trouvé un professeur de yiddish, Dovid Katz, qui enseigne dans les universités de Vilnius et de New-York, et lui ai demandé de l’aide dans ma recherche sur Romain Gary. Tout d’abord, il m’a conduit au Musée juif de Vilnius – un tout petit musée, une baraque en bois, rien du tout, qui abrite une exposition permanente « Un enfant juif sauvé raconte la Shoah ». Le professeur Katz m’a montré une photo de deux enfants et il m’a raconté l’histoire du consul néerlandais Jan Zwartendijk qui les avait sauvés en 1940. Il m’a fait promette d’y consacrer un livre. Contrairement à celui de Schindler, le nom de Zwartendijk restait parfaitement inconnu, bien qu’il ait sauvé des milliers des vies, surtout celles de réfugiés juifs de Pologne – ils étaient environ trente milles. Il faut expliquer que la Lituanie était le seul pays qui, en 1939-1940, acceptait des Juifs ; tous les autres ont fermé leurs frontières. Je peux donc affirmer que l’idée des Justes appartient au professeur Katz.

Le début de votre livre m’a rappelé celui du Maitre et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov et le conseil qu’il donne : Ne parlez jamais aux étrangers. Vous écrivez que Jan Zwartendijk n’était pas né pour être un héros, que ce n’était pas dans ses ambitions. Il vivait tranquillement à Kaunas avec sa famille et son bon « job ». Mais voilà – advient un coup de téléphone au terme d’une journée de travail, quand il s’apprêtait déjà à sortir. Il décroche et là, sa vie prend une nouvelle direction. Croyez-vous au hasard ? Ou bien il y a en chacun de nous quelque chose qui nous oblige à réagir d’une manière ou d’une autre aux circonstances ?

Je me suis souvent posé cette question et je suis arrivé à la conclusion que, de toute façon, Jan Zwartendijk aurait fait quelque chose. Je suis convaincu que ce n’est pas par hasard si l’ambassadeur néerlandais prié cette personne – et nulle autre – d’assumer les fonctions de consul : bien que se connaissant à peine, il savait à qui il avait à faire. Et je le comprends : sur les photos qui montrent le visage de Jan Zwartendijk, son regard ouvert témoigne de l’ouverture de son l’âme.

Il faut aussi rappeler la longue amitié de Jan Zwartendijk avec un journaliste d’origine juive, Louis Aletrino, mort dans le camp de Mauthausen. Cela a peut-être joué un rôle. Mais avant tout, Jan Zwartendijk a décidé de sauver des Juifs non pour des raisons personnelles, religieuses ou autres, mais au nom de l’Humanité ; au nom de ses propres principes moraux. « Si je n’aide pas ces gens, ils vont mourir », c’est ainsi qu’il a explique sa décision à ses enfants en mentionnant la foule qui attendait devant le consulat.

Comme quoi, il n’est pas nécessaire de fréquenter l’église pour appliquer les dix commandements…

Justement ! Et il faut noter que cela se passe en mai-juin 1940, avant donc l’apparition des camps de concentration. Monsieur Schindler, avec tout l’immense respect qu’on lui doit, a commencé son opération de sauvetage en 1943, quand tout était déjà connu. Durant tout le temps que m’a pris le travail sur ce livre je me posais cette question : comment Jan Zwartendijk a-t-il vu ce que les autres n’ont pas vu… ou ne voulaient pas voir ?

Jan Zwartendijk était un européen, un natif de Rotterdam, pour qui les Juifs n’étaient pas exotiques. Mais il y a dans votre livre une scène absolument sublime où un autre héros, le consul japonais Chiune Sugihara, se trouve pour la première fois dans une maison juive à l’occasion de la fête de Rosh Hashanah dont il conservera le souvenir jusqu’à la fin de ses jours. Pensez-vous que l’ignorance se trouve à la base de bien des préjudices ?

Oui, mais pas toujours et pas seulement.

En Russie, on n’aime pas trop parler du pacte Molotov-Ribbentrop que vous appelez « le pacte du diable » et à cause duquel la Pologne et les pays Baltes ont été partagés comme « dans le jeu de Monopoly ». En Suisse, par contre, on aime parler du Congrès de Vienne où, avec l’important appui de la Russie, ce pays a reçu son statut particulier d’État neutre. Vous rappelez dans votre livre que, par la même occasion, les Pays-Bas ont reculé devant l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Pensez-vous que les événements historiques, perçus comme une humiliation délibérée, ont affecté le comportement de la grande partie des Néerlandais et des Baltes qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont été prêts à soutenir Hitler ?

Oui, certainement. Je pense que le pacte Molotov-Ribbentrop avait une extrême importance pour l’Union Soviétique car il lui a permis de retarder la guerre. Le fait que l’armée soviétique n’était pas prête et que, techniquement, l’armée nazi la dépassait de loin, n’est en rien un secret. Après avoir énormément lu sur cette période, je pense que Staline n’avait pas le moindre respect pour Hitler et qu’il détestait le nazisme. Les accords politiques ont toujours une raison. [Une des conséquences directes du pacte était l’entrée de la Lituanie dans l’URSS en été 1940. Quand l’armée nazi a occupé Lituanie en juin 1941, beaucoup de lituaniens l’avait salué comme libératrice du régime soviétique dans l’espoir de retrouver son indépendance. – NS]

Une chose encore, à propos de l’humiliation que vous évoquez. Mon livre est paru en traduction russe en février 2023 aux éditions dirigées par Serguei Erlikh. J’avoue qu’au début de la guerre en Ukraine j’ai cessé tout contact avec lui et ma traductrice. Mais je suis content que le livre soit publié. Il est intéressant de noter que M. Erlikh a utilisé toutes les photos de l’édition originale sauf deux, sur lesquelles on voit le tout petit Dekanosov entouré de deux très grands SS – de toute évidence, la chose avait été perçue à Moscou comme une humiliation. [Vladimir Dekanozov était d'origine géorgienne, son nom de naissance était Dekanozichvili. Il rejoint l'Armée rouge en 1918, adhère au parti bolchévique, et se lie d'amitié avec Lavrenti Beria. Sa carrière décolle avec celle de son ami. Il rejoint alors la Tchéka, demeure un membre actif des polices politiques soviétiques – de la Tchéka au Guépéou, puis au NKVD –, survivant aux purges qui affectent ses services et suivant exactement la carrière de Béria. Il est nommé directeur du département Étranger du NKVD en 1938, à la fin des Grandes Purges. Il est nommé ambassadeur de l'URSS à Berlin en octobre 1940. De petite taille (environ 1,50 m), Dekanozov subit les humiliations d'Hitler qui le fait systématiquement escorter lors des audiences officielles par des SS beaucoup plus grands que lui. En juin 1953, il est arrêté en même temps que Béria. Comme son mentor, il est fusillé le 23 décembre. Le 29 mai 2000, la Russie, alors sous Vladimir Poutine, l'a officiellement réhabilité. - NS]

Vous décrivez l’antisémitisme farouche qui règne à Lodz dans les années 1930 et affirmez que les Tchèques sont devenus antisémites après la guerre. Votre récit du comportement des « Lituaniens ordinaires » envers les Juifs fait froid dans le dos : « En chemin, ils <les réfugiés juifs> sont attaqués par la population lituanienne. Des hommes, des femmes et des enfants sont tués par centaines à coups de fourches ou abattus au fusil de chasse au bord de la route. D’autres sont transférés au Neuvième Fort près de Kaunas, où des milices lituaniennes perpétuent le génocide de manière plus systématique : les prisonniers sont alignés par rangs de douze devant les murs de la forteresse avant d’être exécutés. Le groupe suivant doit ramasser les cadavres du précédent et les traîner dans une fosse commune avant de subir le même sort. » Avant même que les troupes allemandes n’atteignent la ville, des membres du front activiste lituanien ont décimé la population de Vilijampole, le quartier juif de Kaunas, en tuant 1500 Juifs dans la nuit du 25 au 26 juin 1941, et 2300 dans celle du 26 au 27 juin. En 1944, la Lituanie s’est déclarée « purifiée des Juifs ». Comment expliquer pareilles atrocités en regards des voisins, des camarades d’écoles des enfants et de leurs parents ?

Je pense qu’en se plaçant dans le camp des antisémites, les Lituaniens ont commis la plus grande bêtise de leur histoire, car l’essence même de leur nation a été constituée par les Juifs. Évidemment, je ne vais pas défendre l’antisémitisme des Lituaniens, mais dans mon livre j’essaye – comme vous le faite – de comprendre le pourquoi du comment. Il faut savoir que les Juifs se sont installés en Lettonie, en Lituanie et dans la partie orientale de la Pologne suite aux ordres de Catherine II. À la fin du XVIIIe siècle, elle a ainsi fait déplacer quasiment sept millions de Juifs. Les Juifs habitaient pour la plupart dans les villes, mais en Lituanie ils se sont retrouvés dans les campagnes, ayant reçus de petits lots de terre. Tous étaient très travailleurs – il fallait bien survivre ! –, si bien que bientôt la jalousie est apparue au sein de la population locale, qui n’a ensuite cessé de se développer. Pour finir, tous les grands intellectuels juifs, tous les grands esprits ont été oubliés.

À l’époque soviétique les atrocités des Lituaniens à l’endroit des Juifs ont été soigneusement mises sous le tapis. Mais par la suite, qu’a-t-il été entrepris pour rétablir la vérité dans une Lituanie moderne, membre de l’Union Européen ?

Grâce aux contacts avec l’ex-ministre des Affaires étrangers, un homme de trente-cinq ans, j’ai eu l’accès aux archives. Je pense qu’il a accepté de m’aider car, plus tôt dans sa carrière, il avait travaillé – sous l’égide de l’ONU – dans un camp de réfugiés en Afghanistan. Il s’agissait de plusieurs archives et donc, à la demande du ministre, j’ai reçu l’aide du président de la Communauté juive de Lituanie, le seul Juif qui fut membre du Parlement. Son aide a été inestimable ! Mais voilà l’intéressant : une fois le livre terminé, un éditeur lituanien en a acheté les droits pour une publication en lituanien. Toutefois, les premières deux cents pages ayant été traduites, il a « trébuché » sur la scène de massacre des Juifs dans un garage et a mis en question la véridicité de ce fait… et de tout le reste.

Puis le gouvernement a changé ; mon ami ministre n’en faisait plus partie. À ma demande, l’ambassadeur des Pays-Bas a insisté sur la publication du livre et il est parvenu à ses fins : le livre sera présenté à la Foire du livres du Vilnius en février prochain, ce qui permettra aux Lituaniens de regarder leur histoire bien en face. À propos, ce n’est qu’à présent que le problème du versement de dédommagements aux familles juives commence à être réglé ; cela concerne tous les pays baltes, mais surtout la Lituanie. Peut-être la guerre en Ukraine a-t-elle poussé les gouvernements à bouger dans cette direction. On peut donc dire que mieux vaut tard, extrêmement tard, que jamais !

Sur la base de vos recherches vous avez conclu que les collaborateurs du NKVD basés à Kaunas et Vilnius ont reçu l’ordre de leurs supérieurs de faciliter l’exode des milliers de Juifs de Lituanie – non seulement des Lituaniens, mais aussi des Polonais, des Allemands et des Autrichiens – avec le concours de l’agence « Intourist » fondée en 1929. Pourquoi cela, à votre avis ? Certainement pas par amour des Juifs. Et pourquoi en sait-on si peu sur l’histoire de cet exode à travers la Sibérie et Vladivostok grâce aux visas issus par Jan Zwartendijk et Chiune Sugihara ?

Il faut comprendre que Sugihara procurait des visas aux réfugiés juifs contre l’avis de son gouvernement. Il s’agissait donc de visas de transit – c’est tout ce qu’il pouvait faire pour soutenir le plan de Zwartendijk qu’il n’a jamais rencontré. L’opération devait être financée ; il est donc allé trouver Max Liberman, représentant du American Joint Distribution Committee, l’organisation américaine d’aide aux Juifs, qui lui a fourni des dollars.

J’ai réussi à établir que Staline était au courant de cette opération. Comment ? Grâce au professeur russe juif Ilya Altman qui, au début des années 1990, à Moscou, a mis sur pied Holocauste, un centre de recherche et d’éducation ; le premier, non seulement en Russie, mais dans les pays satellites. Il a tout de suite accepté de m’aider : il s’est avéré que son Centre était financé par la Fondation Anne Frank, basée à Amsterdam. Le professeur Altman ayant à sa disposition toutes les archives, il a retrouvé le protocole d’une réunion du Politburo daté du 27 juin 1940, selon lequel Staline autorisait le passage des réfugiés juifs par le territoire soviétique. À condition toutefois que chacun payerait quatre cent dollars. À l’époque, c’était beaucoup d’argent et Staline en avait le plus grand besoin pour équiper son armée.

Pourquoi nous en savons si peu ? Premièrement, les Soviétiques ne voulaient pas passer pour des cyniques qui faisaient de l’argent sur le dos des réfugiés. Deuxièmement, la possession de monnaie étrangère était interdite en l’URSS et pour un seul dollar on risquait être envoyé en Sibérie.

Vous accordez une place importante à l’opus de 14 volumes consacré au rôle des Pays-Bas dans la Deuxième Guerre mondiale publié sous la direction de Loe De Jong, chef de l’Institut néerlandais d’études militaires, qui, en 1940, a réussi à fuir en Angleterre. Vous affirmez qu’en décrivant les événements de Lituanie, il modifie les faits et change les accents pour diminuer le rôle de Zwartendijk et accentuer le sien. Alors comment peut-on faire confiance à ce genre de recherches qui prétendent contenir la vérité historique ?

Je dénonce le travail de De Jong, lui-même Juif, auquel il a consacré trente ans. Je suis outré par la manière dont il traite Zwartendijk – il ne daigne même pas l’appeler par son nom mais juste « l’homme de Philips » et dit qu’il ne faisait sortir que des Juifs « fortunés ». Comment un historien peut-il ignorer ce fait qu’après l’occupation de la Lituanie par les nazis, les Juifs se sont vu confisquer toutes leurs possessions – toutes !? Ils n’étaient autorisés à prendre pour le voyage que dix reichsmarks. Dix, c’est tout ! Et aussi des bijoux – pour ensuite les vendre pour quelques piécettes. Comment De Jong pouvait-il dire des choses pareilles ?! C’étaient là des gens privés de tout, donc je me suis senti obligé de corriger cette « erreur ».

Au terme de votre récit vous soulevez le thème de l’ingratitude – de la part des Juifs envers leur sauveurs, mais aussi de la part des gouvernements des Pays-Bas et du Japon envers leurs illustres diplomates. Ce thème me parait important car l’ingratitude est un défaut majeur.

Je suis d’accord avec vous, mais je pense que l’affaire était plus compliquée que cela. Effectivement, en 1947, Sugihara était licencié du service diplomatique à cause de « cet incident en Lituanie » ; de son côté, Zwartendijk a été réprimandé en 1964, quand le sort de six millions des Juifs exterminés est devenu connu de tous. Pour le coup, le ministre Joseph Luns, devenu par la suite le secrétaire général de l’OTAN, l’accuse d’insubordination aux instructions du ministère ! Le consul de Portugal à Bordeaux, qui a donné des visas aux 30 000 Juifs français soucieux de fuir à Lisbonne, a partagé le même sort.

Comment expliquez-vous cela ?

Je vous dirai… On a toujours prétendu que les diplomates et les politiciens ne pouvaient rien faire, toutefois les actes de Zwartendijk et Sugihara prouvent le contraire. Or des personnes comme Luns qui, avant la guerre, faisait partie du Parti nationale-socialiste, étaient coupables d’inaction. S’ils avaient reconnu l’héroïsme de leurs collègues ils auraient dû reconnaitre leur propre lâcheté.

Et comment expliquez-vous la résurrection de l’antisémitisme à Prague en 1945 et à Varsovie en 1968 ?

C’est terrible. Je pense que dans ces pays court le virus de l’antisémitisme. Une partie de leurs populations se sent mieux quand elle trouve un prétexte pour accuser les Juifs de quelque chose – même si cela est faux. Aujourd’hui, quand je marche dans les rues de Vilnius, je sens un grand vide. A Amsterdam j’habite à deux cents mètres de la maison où Anne Frank se cachait. Chaque matin, en faisant ma promenade, je passe devant. Avant la guerre, Amsterdam comptait 100 000 Juifs. 92% parmi eux ont été assassinés. Certains ont dû oublier que Spinoza, notre fierté nationale, fût Juif lui aussi. Le seul remède à ce virus est l’éducation, le savoir, la vérité.

Dans la vie de chaque personne il arrive un moment où elle doit prendre une décision importante ; une décision cruciale qui définira le sens de son avenir. Cela sera une question de vie et de mort. Il est nécessaire que cette décision soit juste, sinon on est perdu pour toujours.

Dans les moments de crises, c’est toujours le pire et le meilleur qui montent à la surface, chez les gens. Nous sommes les témoignes de la guerre en Ukraine, de la guerre au Proche-Orient. Comment préserver l’humanité et la raison quand les émotions nous envahissent ? Et peut-on considérer le silence, la non résistance au Mal, comme la complicité ?

A votre deuxième question je réponds tout de suite : oui ! Et ma réponse à la première sera un proverbe juif qui dit : « Celui qui sauve une vie, sauve le monde entier ». Il faut toujours s’en souvenir. Cela fait longtemps que je ne pratique plus de religion, mais je me rappelle ce que disait mon père : « Si quelqu’un dans le besoin frappe à votre porte, ne fermez pas la porte ».

COMMENTAIRES RÉCENTS