Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne invite à la première exposition personnelle en Suisse d'un artiste et poète atypique né en Azerbaïdjan.

À quoi le Suisse moyen associe-t-il l'Azerbaïdjan ? Au conflit du Haut-Karabakh ; cela, bien que la plupart des gens n’aient qu’une vague idée de l'endroit où se trouve cette région et du problème qu’elle pose. Aux stations-service SOCAR disséminées dans tout le pays. Certains ont assisté à un concert de jazz, d'autres à une exposition de tapis. Il y a ceux qui ont entendu parler des Jeux européens qui se sont déroulés à Bakou en 2015, ou de la délicieuse cuisine locale. Beaucoup de gens savent que l'Azerbaïdjan est un pays riche grâce à ses ressources naturelles. Mais l'art de Babi Badalov sera certainement une découverte pour la plupart des visiteurs. Pour moi aussi, cela a été une découverte, et je suis heureuse de partager mes impressions.

Babi Badalov – de son vrai nom Babakhan – est né en 1959 à Lerik, petite ville azerbaïdjanaise proche de la frontière iranienne, dans le district de Talysh. Les Talysh, dont la mère de Babi, sont un peuple iranien et les habitants indigènes de Talysh (Talyshistan), région située sur la côte sud-ouest de la mer Caspienne, divisée entre l'Azerbaïdjan et l'Iran actuels. La plupart des Talysh vivent dans la partie nord (azerbaïdjanaise), une minorité vivant dans la partie sud (iranienne) de la région. De 1974 à 1978, Babi a étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Bakou, qui était alors encore un collège.

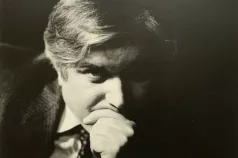

Après avoir servi deux ans dans l'armée encore soviétique, Babi Badalov s'est installé en 1980 dans ce qui était alors Leningrad : ses proches en Azerbaïdjan, ayant appris son orientation sexuelle non traditionnelle, ont menacé de le tuer et lui ont demandé de ne pas déshonorer sa famille. À Leningrad, il a rejoint la clandestinité artistique et est devenu membre de l'Association non officielle des beaux-arts expérimentaux. Depuis lors, il a participé à de nombreuses expositions en URSS et à l'étranger. Dans les années 1990, peu après avoir créé son œuvre Once I wanted to write a very big picture, Badalov a mystérieusement disparu de Leningrad. Qu'est-ce qu'un véritable artiste sans une part de mysticisme ? Bien sûr, j’ai pensé sincèrement qu'après un si long moment, il me raconterait ce qui lui était arrivé à l’époque. Mais non, il n'a pas voulu entrer dans les détails, même aujourd'hui, se contentant de dire qu'il était parti par peur : "Être gay, et du Caucase en plus, c'était trop dangereux", dit-il en montrant son nez proéminent d'un geste expressif. J’ai trouvé ces informations exhaustives.

Quant à la créativité, ce n'est un secret pour personne : en 2007, il a été attiré par le célèbre commissaire d’expositions moscovite Viktor Miziano, qui avait été conservateur au musée Pouchkine pendant dix ans avant de devenir le directeur du Centre d'art contemporain de Moscou. En 2010, Badalov a participé à la "Manifesta 8" à Carthagène (Espagne), à "The Watchmen, the Liars, the Dreamers" à Paris et à "Lonely at the Top (LATT) : Europe at Large #5" au Musée d'Art contemporain d'Anvers.

Oui, Badalov est beaucoup plus connu en tant que peintre qu'en tant que poète, bien que dans son œuvre la primauté du mot sur l'image soit remise en question pour les mêmes raisons que la primauté de l'œuf sur la poule. Ses poèmes sont peu connus – "Il faut les arracher à moi-même comme un amour passé, car ils n'intéressent personne", déplore-t-il, mais il écoute néanmoins mes protestations farouches et parfaitement sincères. En son temps, à Leningrad, Babi Badalov, dont le russe n'est pas la langue maternelle, a gagné un concours de poésie à Pushkinskaya 10 – beaucoup de mes lecteurs russophones se souviennent de ce centre d'art non-conformiste, créé dans une maison qui avait été relogée pour d'importants travaux de rénovation. Son amour pour la langue russe emplit toutes ses œuvres et jaillit de lui.

– Bonjour, Babi !

– Oh ! Tu parles russe ! – Un sourire heureux se dessine sur son visage. – C'est ma langue préférée, il n'y a pas de langue plus belle au monde !

Son apparence est... artistique : pull orange, sac à bandoulière, chaussures bi-couleurs. Beaucoup de tatouages – sur les mains, sur la tête, même si Babi est encore loin de notre Etienne Dumont à nous. Mais ces tatouages sont particuliers. "Regardez, regardez ! dit Babi en remontant sa manche. Voici Stravinsky, voici Dostoïevski, voici Bakounine..." En effet, ses bras sont une galerie de portraits, essentiellement russes. Tous ces noms et bien d'autres non moins beaux et natifs sont présents sur le mur peint par lui, il suffit de regarder très attentivement. Ils ne peuvent que toucher ceux qui sont "Loin de chez eux".

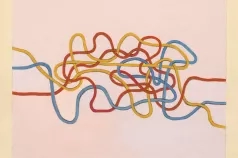

La poétique de ses peintures frappe immédiatement : c'est comme s'il entendait des images dans les mots et voyait des mots dans les images. Il est donc très opportun que cette poésie visuelle de Badalov soit mise en avant lors de l'exposition à Lausanne. L'exposition s'intitule "Xenopoetri", ce qui se traduit par "Xénopoétique". Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que ce terme a été introduit par l'écrivaine australienne féministe Amy Ireland et qu'il est devenu le sujet de ses recherches à long terme. En résumé, la xénopoésie implique la présence de deux voix différentes, parfois étrangères l'une à l'autre – ce n'est pas pour rien que le mot rappelle celui de xénophobie. La xénopoésie est difficile à traduire. Mais les peintures de Babi Badalov, dont la plupart des "voix" sont des ligatures et des mots (dans différentes langues) qui passent de l'une à l'autre, n'ont pas besoin d'être traduites : ayant grandi en URSS avec son mélange de langues, de cultures et de mentalités, vagabond forcé et marginal, il exprime dans ses œuvres les sentiments d'une personne qui absorbe de nouveaux alphabets et de nouvelles langues dans des pays où il n'est pas un "représentant de la nationalité en titre". À première vue, ces œuvres peuvent sembler dénuées de sens et absurdes – ce n'est pas sans raison que le MCBA ouvre sa saison surréaliste officieuse avec cette exposition. Or, ce n'est pas le cas. "Personne ne qualifie d'absurde la langue française, où l'on écrit une chose et où l'on en prononce une autre" © Babi Badalov.