Дорогие друзья! Приветствую вас на новой площадке!

ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky

Il faut de l’audace, diront certains, pour consacrer, dans le contexte actuel, une exposition à une personnalité d’origine russe, et ce dans différentes langues. Il faut de la chutzpah, dirait en yiddish Vera Nabokov, l’épouse juive de l’immense écrivain huit fois nominé au Prix Nobel de littérature. Un écrivain dont Russes, Américains et Suisses se disputent aujourd’hui « l’appartenance ». Car c’est bien lui le héros de l’exposition « Vladimir Nabokov : rivages de l’écriture », ouverte vendredi dernier et visible jusqu’au 3 septembre à la Fondation Jan Michalski à Montricher. Sa fondatrice, Vera Michalski-Hoffmann, également à la tête de la maison d’édition Noir sur Blanc dont je vous présente souvent les publications, a pris position dans les tout premiers jours de la guerre, en disant : « En ce temps de guerre, nous sommes en pensée avec le peuple ukrainien qui souffre et se bat, et avec tous les Russes qui refusent ce conflit. Ils sont nombreux. » Tout est dit et il n’y a pas lieu de craindre d’être mal comprise.

Les amateurs de l’œuvre de Vladimir Nabokov (1899-1977) souriront en voyant le titre de l’exposition et penseront tout de suite à son livre autobiographique, Autres rivages, paru en russe en 1954 aux Éditions Tchekhov à New York et réédité trente fois depuis. La version anglaise, Speak, Memory, est parue en 1966.

J’ai lu « mon » premier Nabokov à l’âge de quatorze ans : on m’avait prêté, pour vingt-quatre heures, le quatrième des six exemplaires de Lolita dactylographiés sur une machine à écrire à l’aide de papier carbone – mes enfants ne sauront même pas ce que c’est mais les lecteurs plus âgés imagineront la qualité ! Il est évident qu’aujourd’hui un tel roman, controversé à l’époque, ne pourrait simplement pas être publié et, s’il l’était tout de même, l’auteur se retrouverait en prison. Nabokov, qui avait considéré son roman comme très sérieux fut désespéré par le scandale qu’il avait engendré. Encore un prophète incompris ? Le monde aurait-il été meilleur sans Lolita ?

Les livres de Nabokov, dans l’original russe ou traduits de l’anglais, ne sont devenus accessibles au public soviétique qu’à la fin des années 1980, après l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. Interdit pendant des décennies, l’écrivain a été déclaré « trésor national » : ni dans le premier cas, ni dans le deuxième, nul n’avait demandé son avis.

Je suis certaine que Vladimir Nabokov aurait été opposé à la guerre en Ukraine, sa vie ayant été traversée par deux conflits mondiaux et son frère Sergueï ayant disparu dans un camp nazi. Je fais référence à lui dans mon « duel épistolaire » avec Iegor Gran publié dans le magazine « T » et dont la mise en scène sera présentée le 11 mai au Grand Théâtre de Genève. Je fais référence à lui car, à mes yeux, il fut, en son temps, aussi déchiré entre son amour pour la Russie et son incompréhension à l’endroit des agissements de celle-ci que moi et mes amis le sommes aujourd’hui. Vladimir Nabokov n’était ni un tendre, ni un sentimental, et personne ne douterait de son profond antisoviétisme. Et pourtant, depuis qu’il s’était retrouvé en exil à l’âge de vingt ans, laissant derrière lui la vie d’un aristocrate de Saint-Pétersbourg, une immense fortune et ses études au prestigieux collège Tenichev où le poète Ossip Mandelstam avait étudié quelques années plus tôt, il n’avait cessé d’interpeller sa patrie. C’est son poème À la Russie (K Rossii) que je trouve le plus déchirant. Écrit à Paris en 1939, quelques jours après la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, c’est un vrai cri du cœur dans lequel il met en question sa langue, son nom, ses souvenirs, ses livres préférés, tout ce qui lui est cher, tout ce qui constituait son identité. Ce poème commence ainsi : « Lâche-moi, je t’en supplie ». Difficile de se débarrasser de cette Russie qui n’existe peut-être plus que dans notre imagination nostalgique ! De toute évidence, malgré toute sa volonté Nabokov n’y a pas réussi : dans son tout dernier poème écrit à Montreux en 1967, il retourne à son enfance dans le domaine familial de Rojdestveno.

C’est la photo de Rojdestveno qui ouvre l’exposition de Montricher : le point de départ et le point de retour – retour imaginaire, car Nabokov n’est jamais retourné en Russie. Entre ces deux points : les adresses en Russie, en Angleterre, en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en France, aux États-Unis et, finalement, en Suisse. D’abord à l’hôtel Montreux Palace, puis au cimetière de Clarens. (Le déménagement en Suisse au début des années 1960 et l’abandon de son activité pédagogique ont été rendus possibles grâce à la vente des droits de Lolita à Stanley Kubrick pour son futur film.)

L’exposition de Montricher, riche en documents, photographies, dessins, manuscrits, éditions originales et correspondances (parmi lesquelles j’ai trouvé particulièrement intéressante celle autour de Lolita) est construite selon quatre chapitres : Chapitre I – Une jeunesse russe 1899-1919 ; Chapitre II – Exil européen 1919-1940 ; Chapitre III – Métamorphoses américaines 1940-1960 ; Chapitre IV – Derniers rivages européens 1960-1977.

En 1964, dans une interview accordée au magazine Playboy, Nabokov s’est défini ainsi : « Je suis un écrivain américain, né en Russie, formé en Angleterre où j’ai étudié la littérature française avant de m’installer pour quinze ans en Allemagne ». Un vrai « cosmopolite » donc – terme péjoratif en URSS comme dans la Russie d’aujourd’hui.

… Le 9 mai, comme chaque année, je me rendrai sur la tombe d’Elena Sikorsky-Nabokov, la sœur de l’écrivain, qui fut avec sa femme Vera sa première lectrice et confidente ; une des rares personnes à qui il dédicaçait ses livres, dont certains sont exposés à Montricher. Une des rares croix orthodoxes au cimetière du Grand-Saconnex est la sienne. Arrivée à Genève en 1947 en provenance de Prague, cette grande dame qui maîtrisait six langues travaillait à la bibliothèque du Palais des Nations ; elle est décédée, apatride, en 2000, à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans. À peine deux mois avant sa disparition je lui ai confié, pour lui remonter le moral et avant tout le monde, que j’attendais mon premier enfant. Sa réaction a été immédiate : « Promets-moi qu’il parlera notre langue ». J’ai tenu parole.

Parmi les trésors d’internet, on trouve cette photo prise à Moscou en 1964. Vous y reconnaîtrez facilement Marlène Dietrich, bien sûr. Mais qui donc est cet homme à qui la grande dame, agenouillée, baise la main ? Il s’agit de l’écrivain soviétique Constantin Paoustovski (1892-1968), nominé trois fois pour le prix Nobel de littérature et très peu connu en Occident – car très peu traduit. Après être tombée par hasard sur une traduction anglaise de son récit Télégramme (1946), Marlène Dietrich en fut bouleversée à tel point qu’elle se mit en tête de rencontrer son auteur.

Constantin Paoustovski est « un autre romancier soviétique, aussi doué, aussi original, [dont] les historiens de la littérature n’ont pas pris la mesure, quand ils ne l’ignorent pas purement et simplement. La gigantesque Histoire de la littérature russe de Fayard, ouvrage collectif, rédigée en partie par des Russes, dont les trois volumes dédiés au XXe siècle remplissent trois mille pages, ne lui consacre ni un chapitre ni même une page entière », écrit Dominique Fernandez de l’Académie française dans Le roman soviétique, un continent à découvrir, une étude de plus de cinq cents pages parue chez Grasset.

« Un livre sur le roman soviétique, maintenant ? Précisément maintenant : comme le disait Romain Rolland pendant la Grande Guerre, ce n’est pas parce que les Allemands l’ont voulue que nous allons renier Goethe », lisons-nous sur la couverture. La question est légitime, mais l’auteur assume la réponse. Il est même content que ce livre qu’il « porte en lui » depuis soixante ans paraisse maintenant, justement, bien que ce ne soit qu’une coïncidence. Il est content car « comme avant il ne fallait pas confondre tous les Russes avec Staline, aujourd’hui il ne faut pas tous les confondre avec Poutine », dit-il, horrifié par la guerre en Ukraine mais aussi par les tentatives d’annihiler la culture russe, dont il reste amoureux – son Dictionnaire amoureux de la Russie (Plon, 2004) est un témoignage éloquent de cet attachement.

Adolescent, il a été introduit dans « une maison russe » parisienne du prince Igor Demidov et de son fils, appelé également Igor. À l’âge de quinze ans, Dominique Fernandez a lu Guerre et Paix de Tolstoï « en trois jours et trois nuits ». Dès le début de sa carrière de critique littéraire, en 1955, il a commencé à écrire sur les auteurs russes – Ilya Ehrenbourg (à qui nous devons le terme « Dégel » pour désigner une période de libéralisation de la littérature en URSS), Vera Panova, Constantin Simonov, Sergueï Antonov… Il est l’auteur de Les Enfants de Gogol (Grasset, 1971), Eisenstein (Grasset, 1975), Place Rouge (Grasset, 2008), Avec Tolstoï (Grasset, 2010)… Tout cela sans pour autant se considérer comme un slaviste.

Dans une interview d’une heure que Dominique Fernandez m’a accordée, ce jeune homme de quatre-vingt-treize ans qui a lu sept cents (!) romans russes (« tout ce qui a été traduit en français »), n’a pas oublié une seule date, n’a pas hésité une seule fois sur un nom ou sur un titre. Son esprit est aussi clair que le sont ses propos et le but déclaré de son ouvrage « consacré aux romanciers russes qui ont assumé l’appellation de soviétiques ». « Doit-on pour autant les ignorer, et, si on ne les ignore pas, les accabler de mépris parce qu’ils sont restés en Russie, ont publié librement et fait carrière en URSS, et même pour certains, reçu des prix Staline et occupé des postes officiels dans la haute administration des biens culturels ? Est-il vrai qu’ils étaient tous vendus au pouvoir ? Que certains n’avaient pas une foi sincère dans le communisme et dans les conquêtes de la Révolution ? Que d’autres n’avaient pas trouvé le talent de déjouer la censure ? L’allégorie, la science-fiction, l’humour, si souvent présents dans les romans de cette époque, n’ont-ils pas été pour ceux qui les maniaient, avec une virtuosité inconnue en Occident, des moyens de se désolidariser des succès du régime qu’ils feignaient d’encenser ? »

Toutes ces questions, Dominique Fernandez les applique, cas par cas, à plus de quarante auteurs, nous racontant leurs vies et leurs œuvres, leurs illusions et leurs désillusions. Sans porter de jugement, il explique aussi bien le contexte historique que les circonstances personnelles de chacun d’eux, en les rendant plus humains et plus proches de nous. « Virgile a écrit l’Énéide sur commande pour glorifier l’empereur Auguste, mais on oublie tout cela », m’a-t-il dit, défendant le droit du créateur de faire partie de son époque et de s’en échapper.

Un livre pour tous ceux qui s’intéressent à la littérature et à l’histoire russes du XXe siècle, avec tous leurs paradoxes.

Il y a des personnalités du monde culturel dont l’ampleur dépasse de loin les limites des pays où ils sont nés et ont vécus, et dont les noms propres sont devenus quasiment communs. C’est le cas de Vladimir Horowitz, une légende du piano, récompensé par plus de Grammy Awards que n’importe quel autre musicien classique.

Dans la version anglaise de Wikipedia, il est présenté comme « a Russian-born American classical pianist ». En français, on apprend : « Vladimir Samoïlovitch Horowitz (en russe : Владимир Самойлович Горовиц, en yiddish : וולאדימיר סאַמוילאָוויטש האָראָוויץ), né à Berditchev ou (selon Horowitz) à Kiev (Empire russe) le 1er octobre 1903 et mort à New York le 5 novembre 1989, est un pianiste d'origine russe, naturalisé américain ». En russe, il est identifié comme « pianiste soviétique et américain d’origine juive ». Pourtant, les trois « variations sur le thème de Horowitz » convergent : il fait partie des plus grands virtuoses de l'histoire du piano. Et c’est ça qui compte.

Vladimir Horowitz naquit et grandit à Kiev. L’amour pour la musique lui fut inculqué par sa mère, diplômée du collège de musique où le jeune Vladimir fit son entrée en janvier 1913 ; six mois plus tard – le collège ayant changé de statut –, il se retrouva étudiant du Conservatoire de Kiev. Il termina ses études en 1920 mais dut quitter le Conservatoire sans diplôme, faute de certificat d’études secondaires. Il donna son premier concert public à Kiev en 1921, avant de parcourir l’Union soviétique. Le 25 septembre 1925, il eut la chance de partir en Allemagne sous prétexte de continuer ses études. Deux jours avant son départ, il joua à Leningrad le Premier concerto de Tchaïkovski – qu’il venait d’apprendre et qui allait l’accompagner toute sa vie.

Établi aux États-Unis et mondialement connu, Vladimir Horowitz ne retourna en URSS qu’en 1986 pour donner deux concerts historiques : l’un à Moscou, l’autre à Leningrad. Ayant assisté à celui de Moscou, je peux vous assurer que c’était là une soirée extraordinaire ! « J'étais excité. C'était mon pays. J'ai regardé par le hublot [de l'avion] et j'ai dit que c'était la Russie. C'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai grandi. Je n'aurais jamais pensé avoir ce genre de frisson, cette nostalgie, ce souvenir des choses passées. Tous les Russes éduqués ont certaines choses dans le sang qui ne disparaissent jamais. Nous avons grandi en lisant Pouchkine, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov. Nous avons tous, et pas seulement les musiciens, Glinka, Moussorgski, Rimski-Korsakov et Borodine dans nos oreilles. C'est à cela que je retournais, et cela m'a rappelé des souvenirs. Même la fierté de la vieille mère Russie » ; ainsi décrivit-il ses émotions de ce voyage l’année suivante (cité dans : Jonathan Wix et Harold C. Schonberg, « Horowitz: His Life and Music », The Musical Times, vol. 134, n° 1800, février 1993, p. 93).

Son tout dernier concert, Horowitz l’a joué le 21 juin 1987, à Hambourg. Le 4 novembre, il travaillait encore sur un enregistrement. Le lendemain, il mourait d’une crise cardiaque.

Le Concours international pour Jeunes Pianistes en mémoire de Vladimir Horowitz fut fondé à Kiev, sa ville natale, en 1995. Depuis 2004 il fait partie de la Fédération mondiale des Concours Internationaux de Musique. Évidemment, il était impossible de tenir le concours dans un pays en état de guerre. Mais « impossible » n’est pas un terme musical. La Fédération, dont les locaux se trouvent à Carouge, soutenue par le ministre de la culture de l’Ukraine, Oleksandr Tkatchenko, et le maire de Kiev, Vitali Klitchko, a eu l’idée d’organiser le déménagement provisoire du Concours Horowitz de Kiev à Genève : ses dirigeants ont jugé ce geste plus efficace que « juste » un énième concert de bienfaisance. Effectivement !

Chose dite, chose faite. 303 jeunes pianistes ont souhaité participer au concours de Kiev, version genevoise. « Le niveau de performance était extraordinaire, et le processus de sélection s’est avéré très, très difficile » : il est rare de lire un tel aveu sur le site officiel. Pour finir, 29 jeunes vont concourir dans la Salle Franz Liszt du Conservatoire de Genève du 13 au 19 avril ; la somme totale des prix réservés dépasse CHF 70'000. Parmi ces 29, a-t-on appris, il y a quatre Ukrainiens, un Russe, un Biélorusse, outre des Européens et des Asiatiques.

Vous imaginez bien que la sélection professionnelle n’a pas été l’unique problème rencontré par les organisateurs. « Dès le début nous avons décidé de garder le concours ouvert à tout le monde, y compris à la Russie et au Bélarus, et nous avons trouvé une réponse positive chez nos collègues ukrainiens », m’a expliqué Florian Riem, le secrétaire général de la WFIMC. « Mais leur attitude a changé avec le prolongement de la guerre : il est difficile de garder l’ouverture d’esprit sous les bombes. Néanmoins, et étant parfaitement conscients de leurs sentiments, nous avons insisté sur le fait que la Suisse n’est pas l’Ukraine et que notre Fédération est réellement mondiale et doit rester telle sans discriminer personne sur la base de sa nationalité. Nous l’avons répété sans cesse ; ce n’était pas facile. Vous comprenez qu’à un moment donné tout le discours sur la diplomatie culturelle, sur la musique comme langage universel, n’a plus d’effet. Je n’exige pas que les gens s’aiment, juste qu’ils s’acceptent mutuellement comme ayant les mêmes intérêts, ayant des familles et se trouvant impliqués, tous, dans cette tragédie ».

Je ne peux qu’applaudir cette approche qui a, entre autres, apporté au projet le soutien d’une importante fondation genevoise. Et j’accepte sans difficulté l’absence de l’indication du « pays » (indication remplacée par celle de trois villes – la ville de naissance, celle des études et celle du domicile) des candidats comme des membres du jury présidé par Kirill Karabits. Ce chef d’orchestre ukrainien depuis longtemps établi en Grande-Bretagne considère cette édition bien particulière du Concours Horowitz comme « un investissement pour le futur de notre pays ».

Afin d’éviter des confrontations politiques ainsi que toute discrimination, la WFIMC recommande à tous les membres-organisateurs des concours de faire signer à tous les participants sans exception une déclaration que leurs propos ou actions ne causeront pas d’ennuis au concours, à ses participants et partenaires. Une alternative raisonnable par rapport aux déclarations publiques (via YouTube) quelquefois exigées des musiciens russes depuis le début de la guerre et punissables en Russie.

Un seul Russe dans un concours de musique, ce n’est pas beaucoup. On peut suspecter que la raison se cache dans un manque de confiance dans l’objectivité du jury – dont trois membres sur neuf sont ukrainiens. Ce concours serait-il donc un de ces événements culturels politisés, avec la victoire d’un candidat ukrainien décidée d’avance ? « J’en doute », me dit Florian Riem. Tant mieux, et que le meilleur gagne !

P.S. : Notons que Le Concours P.I. Tchaïkovski de Moscou a été exclu de la Fédération mondiale en avril 2022 comme étant directement soutenu par le ministère de la culture russe et utilisé comme moyen de propagande. Une situation que Florian Riem déplore.

www.horowitzv.ch

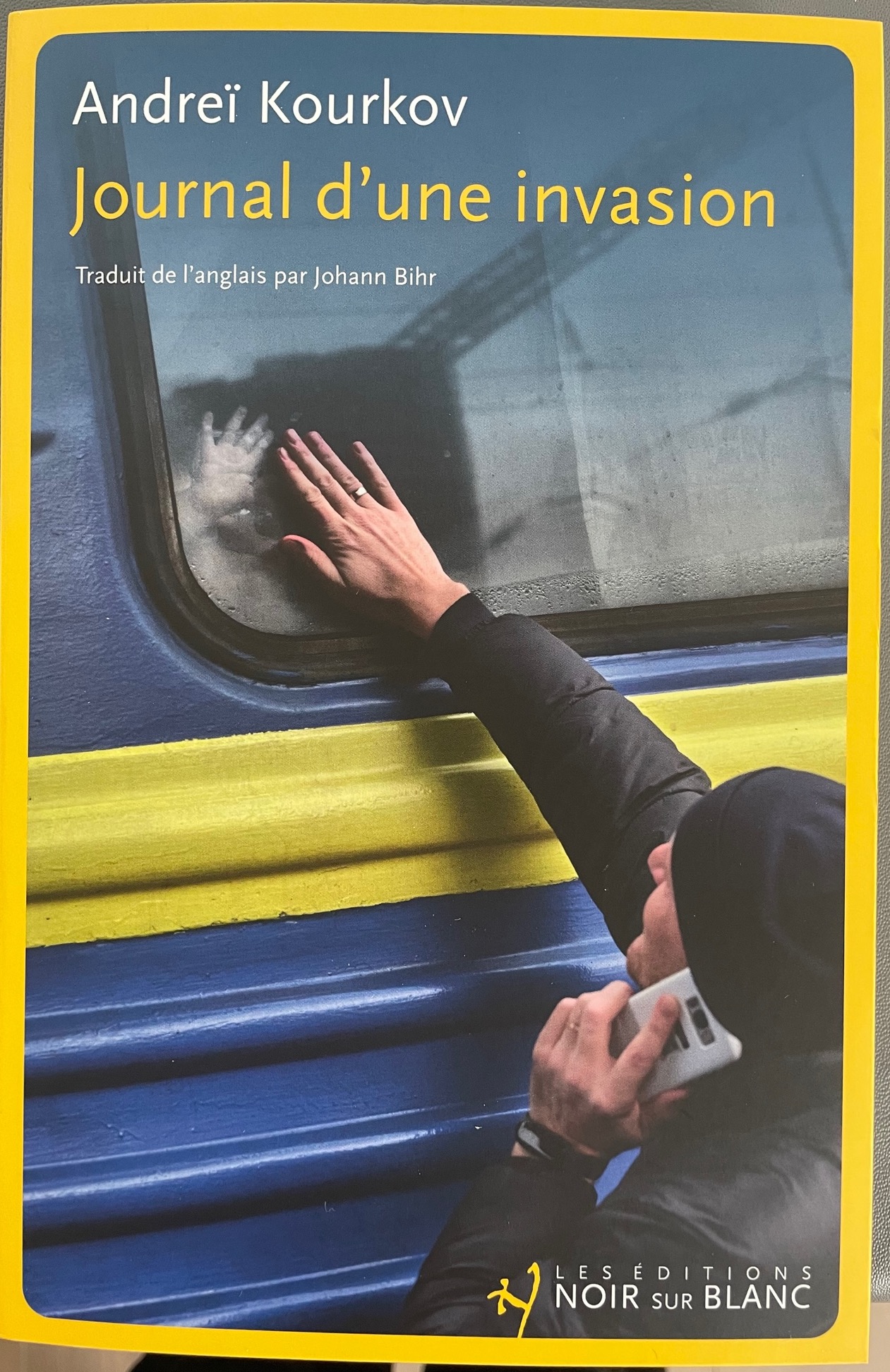

Tel est le titre du nouveau livre de l’écrivain ukrainien Andreï Kourkov paru aux Éditions Noir sur Blanc, Lausanne.

J’ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises Andreï Kourkov : au Salon du livre de Genève, à la Fondation Jan Michalski… Nous avons toujours parlé russe – naturellement, puisque c’est notre langue maternelle à tous deux. En 2016, dans une interview qu’il m’avait accordée, il s’est défini – en rigolant, bien sûr – comme un « optimiste soviétique pathologique » tout en m’expliquant que la situation d’un écrivain russophone en Ukraine (la sienne, donc) était plus avantageuse que celle d’un écrivain ukrainophone : l’audience est plus grande et avec elle les tirages. Le communiqué de presse qui accompagne son nouveau livre le positionne toujours comme « un écrivain ukrainien d’expression russe ». Or le livre, d’abord publié en Grande-Bretagne en 2022 sous le titre Diary of Invasion, est écrit en anglais, une de six langues que maîtrise Kourkov en plus du russe ; Kourkov qui est né dans la région de Léningrad et diplômé de l'Institut d'État de pédagogie des langues étrangèresde Kiev. Ce changement de la langue d’écriture m’a-t-il égratigné ? Bien sûr. Est-ce que je comprends la décision de l’auteur ? Je fais de mon mieux.

Ce nouveau livre, dédié aux soldats de l’armée ukrainienne, est un recueil de notes tirées de son journal personnel et d’autres consignées entre le 29 décembre 2021 et le 11 juillet 2022, dont certaines avaient déjà été publiées en anglais, italien et norvégien dans différents journaux. Dans le fond, il s’agit d’une chronique des six premiers mois de la guerre – six mois qui ont permis à Andreï, comme il le dit lui-même, de mieux comprendre son pays et ses compatriotes. Les Ukrainiens « sont programmés pour vaincre, être heureux, survivre aux circonstances les plus difficiles, pour aimer la vie », écrit-il dans la préface.

Dans la première partie, Andreï Kourkov préserve encore son sens de l’humour : il est difficile de ne pas sourire en lisant ses descriptions du Nouvel-An à Kiev, de la « chasse aux champignons » en Suisse ou de son explication de l’importance de la bonne bouffe dans la vie des Ukrainiens. Mais mon sourire disparaît quand je compare son expérience avec la mienne : le refus de lire les signaux d’alertes envoyés par le gouvernement, la négation de la réalité de la menace militaire et la totale impréparation psychologique à une telle événtualité. « Au début, nous ne comprenions pas ce que c’était la guerre », avoue-t-il, mais au fil des pages, ses pensées et le ton dont il les exprime prennent un virage.

Au début de sa chronique, il évoque d’une manière positive Alexandre Pouchkine, en rappelant que le grand poète russe « était ce qu’on appellerait aujourd’hui un dissident et un prisonnier politique, tout comme d’ailleurs Taras Chevtchenko, le plus célèbre des poètes ukrainiens ». Il nomme le musée Boulgakov de Kiev une « oasis de tolérance », dans le même genre que la maison des Scientifiques ou la maison du Cinéma. Il s’indigne de la position adoptée par l’Église orthodoxe russe. Le 23 février 2022, il note que « rien n’est pire au monde que la guerre » et compte encore rester en Ukraine le lendemain.

« Il était très difficile de croire que la guerre avait commencé », écrit-il le 2 mars ; après quoi le lecteur parcourt avec lui la distance entre Kiev et Lviv : soit 420 km en 22 heures.

« Dans le théâtre de notre mémoire, nous pouvons si bien idéaliser le passé que la nostalgie ne tarde pas à s’installer, même pour les moments que nous n’aurions pas souhaités à notre pire ennemi », témoigne Andreï Kourkov le 5 mars. Il nous parle ensuite du passé de sa propre famille. Les récits de sa grand-mère relatifs aux pogroms antisémites et ceux de sa mère à propos de l’évacuation dans l’Oural en 1941 ne correspondent pas exactement à la narration de son grand-père, un cosaque du Don, « communiste et staliniste ». Il nous raconte aussi comment L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne, alors interdit et déniché par hasard, l’avait poussé à rechercher la vérité sur l’Union soviétique. Et il nous parle des découvertes qu’il a faites.

Comment ne pas être d’accord avec ce passage du livre d’Andreï Kourkov : « Les crimes du système soviétique contre son propre peuple et contre d’autres peuples sont minimisés, quand ils ne sont pas complètement oubliés. […] Le fait que les crimes du Goulag ne constituent pas un traumatisme historique aujourd’hui en Russie, malgré tous les efforts des activistes de Mémorial et des autres démocrates, démontre que le pays ne s’est pas encore remis de son passé, qu’il souffre d’un analogue du syndrome de Stockholm, qu’il est toujours otage du passé stalinien. C’est comme si les Russes préféraient le tortionnaire qu’ils connaissent à celui qu’ils ne connaissent pas. Ils craignent d’avantage les bourreaux imaginaires, inconnus, étrangers, qui pourraient s’en prendre à eux s’ils n’étaient pas protégés par ceux dont ils ont l’habitude ».

Comment ne pas entendre dans mon propre cœur un écho à l’observation selon laquelle « la guerre sème la mort mais elle réveille aussi l’humanité en nous » ? Je ne peux que deviner à quel point, pour une personne directement impliquée dans les événements tragiques et devenue elle-même « une personne déplacée », il est difficile d’essayer de rester suffisamment objective pour écrire que « cette guerre n’a rien à voir avec la langue russe, que j’ai parlé et écrite toute ma vie » ; pour parler du « sang des soldats russes qui ne savent pas pour quoi ils se battent ; le sang des soldats et civils ukrainiens qui savent que s’ils ne se battent pas, l’Ukraine n’existera plus » ; pour admettre que « toute la Russie ne forme pas un Poutine collectif ». Et pour montrer sa compréhension envers les déserteurs russes qui « partent parce qu’ils ont honte de rester en Russie, ou parce qu’ils ont peur d’être mobilisés. Ils ne veulent pas mourir, pas plus qu’ils n’ont soif de tuer ». Et comment ne pas se poser la question que pose Andreï Kourkov en faisant référence au poète russe Fédor Tiouttchev : Comment comprendre la Russie si l’intelligence n’est d’aucune aide ? Comment ne pas réfléchir aux deux issues possibles de cette guerre qu’il esquisse le 9 mars 2022 : « Il va falloir d’abord chasser les Russes du territoire ukrainien, ou trouver un accord pour qu’ils mettent fin à l’agression et se retirent ».

Le ton de l’auteur continue de changer, de s’assombrir. Sans aucune compassion notable il écrit, le 10 mars 2022, que « la loyauté au monarque est restée une caractéristique essentielle de l’ère soviétique ». Le 13 mars, il prédit que la langue russe va reculer en Ukraine. Il constate que « de nombreux Ukrainiens répudient tout ce qui est russe, y compris la langue, la culture, voir le fait même de penser à la Russie ». Le 13 avril, il confie : « Je crains que la haine pour la langue et la culture de notre agresseur actuel ne perdure plus longtemps ». Le 26 avril, il explique comment les représentants officiels russes cherchent des collaborateurs VIP et souligne que le peuple russe devra répondre des crimes commis en son nom. Deux mois plus tard, le 28 juin, il parle des « vagues de haine » qui « balaient l’Ukraine, poussant les Ukrainiens à rechercher les ennemis intérieurs. […] Trop souvent, celle-ci est dirigée contre les auteurs et intellectuels russophones, qui doivent désormais se montrer trois fois plus patriotes que leurs homologues ukrainophones. Et quand bien même ils y parviennent, ils restent accusés d’être responsables de la guerre puisqu’ils parlent, pensent et écrivent en russe ».

Tel est le résultat de la propagande du « monde russe » par les ambassadeurs de la mauvaise volonté.

Le livre d’Andreï Kourkov est particulier en ce sens que, contrairement à son auteur dont la dernière note date du 11 juillet 2022, le lecteur connaît déjà la suite des événements. Et attend la fin de l’histoire, le cœur serré.

COMMENTAIRES RÉCENTS