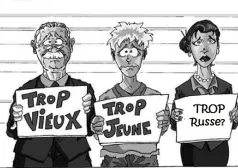

На вопрос, чем я занимаюсь в Швейцарии, я честно отвечаю, что нахожусь тут в резиденции. Но не в той, которая про регистрацию и место жительства, а той, которая про творчество. Хотя вообще, с общепринятой точки зрения к творчеству я имею все-таки довольно опосредованное отношение. Как театральный критик и исследователь я должна анализировать чужие произведения, а не создавать свои собственные. Как продюсер – искать средства и в самых разных смыслах обеспечивать творческие замыслы других. Как преподаватель – вдохновлять своих студентов на размышления и творческий полет. И даже как куратор, скорее, придумывать проекты и создавать возможности для совместного творчества других, чем для себя любимой. Но все это стало невозможно после начала вооруженного вторжения России в Украину: очень сложно говорить о спектаклях и помогать что-то создавать в удушливой атмосфере войны и репрессий. Так что 24 февраля 2022 я сначала взяла паузу, а потом стала искать варианты для переезда и самореализации. И тут мне очень помогла давно запланированная резиденция в Швейцарии.

Люди, далекие от искусства, часто спрашивают, что это вообще такое – творческая резиденция? Если отвечать коротко, то это небольшой (или, если повезет, большой) промежуток времени, который можно посвятить тому, на что в обычной жизни у многих не хватает сил: исследованию, написанию книги, созданию арт-проекта. Кроме того, резидент редко бывает один, следовательно, это еще знакомства, связи и полезные контакты. Наконец, это прекрасная возможность лучше узнать место, где находишься, и поездить по незнакомой стране. В общем, это такой творческий отпуск не за свой счет, куда в некоторых случаях даже разрешается взять детей и партнеров. И уж, конечно, лучше места, чем Швейцария, для резиденции не найти.

Говорю это не комплимента ради, а из личного опыта. За последнее время это уже вторая моя резиденция здесь. Первую (организованную Швейцарским советом по культуре Про Гельвеция) я выиграла еще далеким летом 2021 года, и, если честно, после 24 февраля 2022-го не слишком на нее надеялась. Но несмотря на войну, в августе-сентябре 2022 года я побывала в Базеле, Цюрихе, Женеве, Берне и Лозанне, где посетила несколько важных фестивалей, премьер и выставок. Впрочем, моей целью были не столько «культурные путешествия», сколько изучение местной театральной и перформативной среды, государственных арт-институций и независимых горизонтальных коллективов. Я узнала, как финансируется культура в разных кантонах, как организован процесс отбора заявок и, самое главное, познакомилась с художниками и менеджерами, которые все это осуществляют.

Собственно, благодаря одной из таких встреч я снова оказалась в Швейцарии в 2023 году: Дагмар Райхерт, основатель и исполнительный директор artasfoundation, пригласила меня в еще одну резиденцию – для российских, белорусских и украинских художников и арт-менеджеров, по разным причинам вынужденных уехать из своих стран. Идею этой резиденции поддержал город Цюрих, он же взял на себя расходы по ее финансированию. И вот я на несколько месяцев в организации, миссия которой заключается в поддержке искусства в конфликтных регионах. Сначала мне было немного непривычно: от меня не требовался ни итоговой арт-проект, ни какая-то регулярная творческая деятельность. Зато появилась возможность узнать, как работает один из немногих в стране фондов, который много лет занимается тем, что называется «peacebuilding», причем в основном за пределами в Швейцарии.

Так, вместе с сотрудниками artasfoundation я побывала на Ночи музеев в базельском фонде Бейелера (Fondation Beyeler), где этой зимой не только выставили знаменитую работу колумбийки Дорис Сальседо «Палимпсест», посвященную погибшим у берегов Европы беженцам, но и много говорили о проблемах эмиграции. Мне – еще недавно работавшей с мигрантами и другими представителями маргинализированных групп, а теперь самой ставшей эмигранткой – было очень интересно оказаться среди участников Ночи музеев, услышать разные точки зрения и узнать о швейцарских проектах помощи мигрантам: от занятий немецким с нуля до волонтерства в Греции, рядом с лагерем беженцев. Несколькими неделями позже там же, в фонде Бейелера, мы встретились с потенциальными донорами artasfoundation, чтобы поговорить о произведении Сальседо и обсудить, как по-разному оно действует на зрителей в зависимости от их статуса и места жительства (меня, например, инсталляция совершенно не трогает, хотя, казалось бы, имеет ко мне непосредственное отношение).

Благодаря нынешней резиденции я также смогла поучаствовать в учебном обмене между Hochschule Luzern и Тбилисским Ilia State University. Этот обмен интересен не только сам по себе, но и как часть большого трехлетнего проекта, в ходе которого будущие – а иногда и действующие – школьные учителя рисования и преподаватели истории искусств из стран Южного Кавказа обмениваются опытом и навыками со студентами трех крупнейших швейцарских вузов, среди которых помимо Люцернского Института прикладных наук еще Цюрихский университет искусств (ZHdK) и Базельская Академия Искусства и дизайна (Basel Academy of Art and Design, FHNW). В феврале 2022 года группа из Армянского Государственного Педагогического Университета побывала в Цюрихе, а в марте швейцарские студенты съездили в Ереван. Потом осенью швейцарцы отправились в Тбилиси. И вот теперь – Люцерн.

Мне интереснее всего было наблюдать за тем, как студенты и педагоги примеряются друг к другу и к незнакомой обстановке: многие грузинские участники впервые были заграницей вообще и в Швейцарии в частности. Молодым людям предстояло провести совместные уроки в школе, а для этого – распределиться по группам и договориться, чему и как именно они будут учить швейцарских школьников. Моей задачей было присутствовать и фиксировать, а потом дать финальную оценку проекта. Так что в течение двух недель я наблюдала, как рождается взаимопонимание, как неминуемо возникают вопросы и сомнения. Я видела, как не работают привычные схемы (например, в Швейцарии пунктуальность – норма жизни, в Грузии же все куда более расслабленно, в Швейцарии довольно открыто говорят о деньгах и семейных делах, а в Грузии это не принято) и приходится искать новые, неожиданно для всех оказывающиеся оптимальными (общие трапезы и совместные походы в музей, которые объединяют, а не разъединяют, и так далее).

В итоге на большинстве совместно проведенных международными командами уроках в одной из люцернских школ было интересно, увлекательно и весело. А значит, удалось достичь одной из целей проекта: обменяться опытом, методами и знаниями. Но помимо положительных эмоций интегрированные школьные уроки в Люцерне стали для меня еще и примером того, как можно продуктивно сотрудничать, будучи настолько разными, не имея общего языка и культуры. Главным оказалось желание участников проекта договориться и сделать что-то вместе. Для меня это знак того, что возможны перемены к лучшему и в моей стране, стоит только захотеть слышать других и иметь общие цели.

От редакции: Ника Пархомовская – театровед, куратор и продюсер, выпускница Российского государственного института сценических искусств и «Школы Театрального Лидера».

Работала редактором журнала «Театр» и экспертом программы "НОВОСТИ. ТЕАТР" на канале «Культура», публиковалась в «Петербургском Театральном журнале», газете «Ведомости», журнале Forbes, на портале «Такие дела». Преподает историю театра и танца, читает лекции по социокультурному проектированию, ведет семинары по социальной хореографии. Также занимается организацией театральных и прочих событий – была административным директором фестиваля «Новый Европейский Театр», директором Нового Пространства Театра Наций, продюсировала социокультурное пространство «Квартира», образовательную платформу современного танца СОТА, первый в России Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Выпущенные Никой спектакли были много раз номинированы на российскую театральную премию «Золотая маска», а спектакль «Исследование ужаса » стал ее призером.

С 2022 живет в Европе, где надеется и дальше продолжать свою кураторскую, исследовательскую и журналистскую деятельность. Читайте статьи Ники Пархомовской в разделе "Культура" Нашей Газеты.