Ce livre, je l’ai trouvé par hasard – si l’on veut croire au hasard. Le nom de l’auteur ne me disait rien, mais son titre a attiré mon attention dans une pile rangée avec soin dans une de ces cabines téléphoniques désaffectées, transformées en point d’échange d’ouvrages lus et abandonnés. Lolita à Téhéran ?! Impossible !

Et pourtant j’ai découvert que ce livre, paru en 2003 déjà, fêtait alors son 20ème anniversaire. J’ai découvert également qu’en 2009 il avait été placé, par The Times de Londres, dans la liste des « 100 meilleurs livres de la décennie », et même qu’il avait été traduit, parmi trente-deux autres langues, en russe – en 2022, juste à temps ! L’autrice en est Azar Nafisi, fille de l’ancien maire de Téhéran et de la première femme membre du parlement iranien. Ayant obtenu son doctorat en littérature anglaise et américaine à l'université d'Oklahoma, aux États-Unis, elle est rentrée en Iran pour y enseigner entre autres à l’université de Téhéran. Mais la révolution iranienne survenue en 1979 a eu pour résultat l’exil du shah Mohammad Reza Pahlavi, la prise du pouvoir par l’Ayatollah Khomeiny et l’instauration de la République islamique. En 1981, Azar Nafisi s’est vue renvoyée de l’université pour refus du port du voile islamique. Ce n’était là qu’une formalité, car le 5 juin 1980 déjà, le début de la « révolution culturelle » avait été marqué par la fermeture des établissements de l’enseignement supérieur. En 1997, Azar Nafisi est retournée aux États-Unis, où elle a enseigné pendant vingt ans à l’université John-Hopkins à Baltimore ; ayant obtenu en 2008 la citoyenneté américaine, elle habite maintenant à Washington où elle continue à écrire. Je note aussi qu’en 2006 elle a rédigé la préface à une nouvelle édition de Hadji-Mourat de Léon Tolstoï, parue dans la série Modern Library, et qu’en juin 2019 Yale University Press a publié son livre consacré à Vladimir Nabokov et intitulé That Other World.

Mais revenons à cette Lolita de Téhéran d’il y a vingt ans que j’ai emportée avec moi pour la lire tranquillement pendant mes vacances à la plage. À peine en ai-je lu les premières pages qu’une jeune femme en bikini orange s’est posée sur le transat à côté du mien. Ayant jeté un coup d’œil distrait sur mon livre, elle m’a demandé en français : « Êtes-vous iranienne ? » « Non, je suis Russe ». « Russe ?! – étonnement non dissimulé suivi par un signe de tête : Alors, vous comprendrez tout, vous avez eu une révolution, vous aussi ». Eh oui…

Une heure et demie durant, nous avons parlé de la mort, survenue en septembre 2022, de Mahsa Amini, Kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, lequel impose notamment aux femmes le port du voile en public. (Il suffit d’intervertir deux lettres pour que la Mahsa kurde devienne une Masha russe.) Nous avons aussi évoqué le courage des femmes iraniennes descendues dans les rues pour protester. Le fait que, dès le 18 juillet 2023, les patrouilles de la police des mœurs ont été rétablies en Iran pour arrêter et sanctionner les femmes qui désobéissent aux ordres et continuent de ne pas respecter le code vestimentaire. Le fait, enfin, que, de retour de vacances, ma nouvelle connaissance sera obligée de cacher sa ravissante beauté sous des habits noires.

Mais que ce passe-t-il ? Le temps s’est-il arrêté ? A-t-il fait un virage à 180 degrés ?

Le livre d’Azar Nafisi appartient au genre du roman documentaire. C’est une histoire vraie, autobiographique, bien que les noms des personnages soient modifiés pour des raisons évidentes. Le sujet paraît simple : suite à la persécution de tout ce qui vient de l’Ouest dans le cadre de la « révolution culturelle », à la fermeture des librairies spécialisées en littérature étrangère et à l’interdiction de l’enseigner dans les universités, une professeure – Azar Nafisi donc – organise un groupe d’études chez elle. En arrivant dans sa maison, les étudiantes ôtent leurs voiles islamiques, restent en jeans et T-shirts et se plongent dans des discussions autour de leur Mille et une nuits natales, mais aussi de livres aussi inadmissibles dans la société iranienne d’aujourd’hui que sont Lolita et Invitation au supplice de Vladimir Nabokov, Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, Emma et Orgueil et préjugés de Jane Austen, Madame Bovary de Gustave Flaubert et même L’hiver du doyen de Saul Bellow. Ce cercle secret des bibliophiles se transforme rapidement en un club dont les membres débattent de problèmes politiques et de leur intrusion dans la vie privée. Il est important de noter que bien qu’une partie du groupe soit issue de familles conservatrices et religieuses et que l’autre provienne de milieux laïcs, le dialogue reste possible.

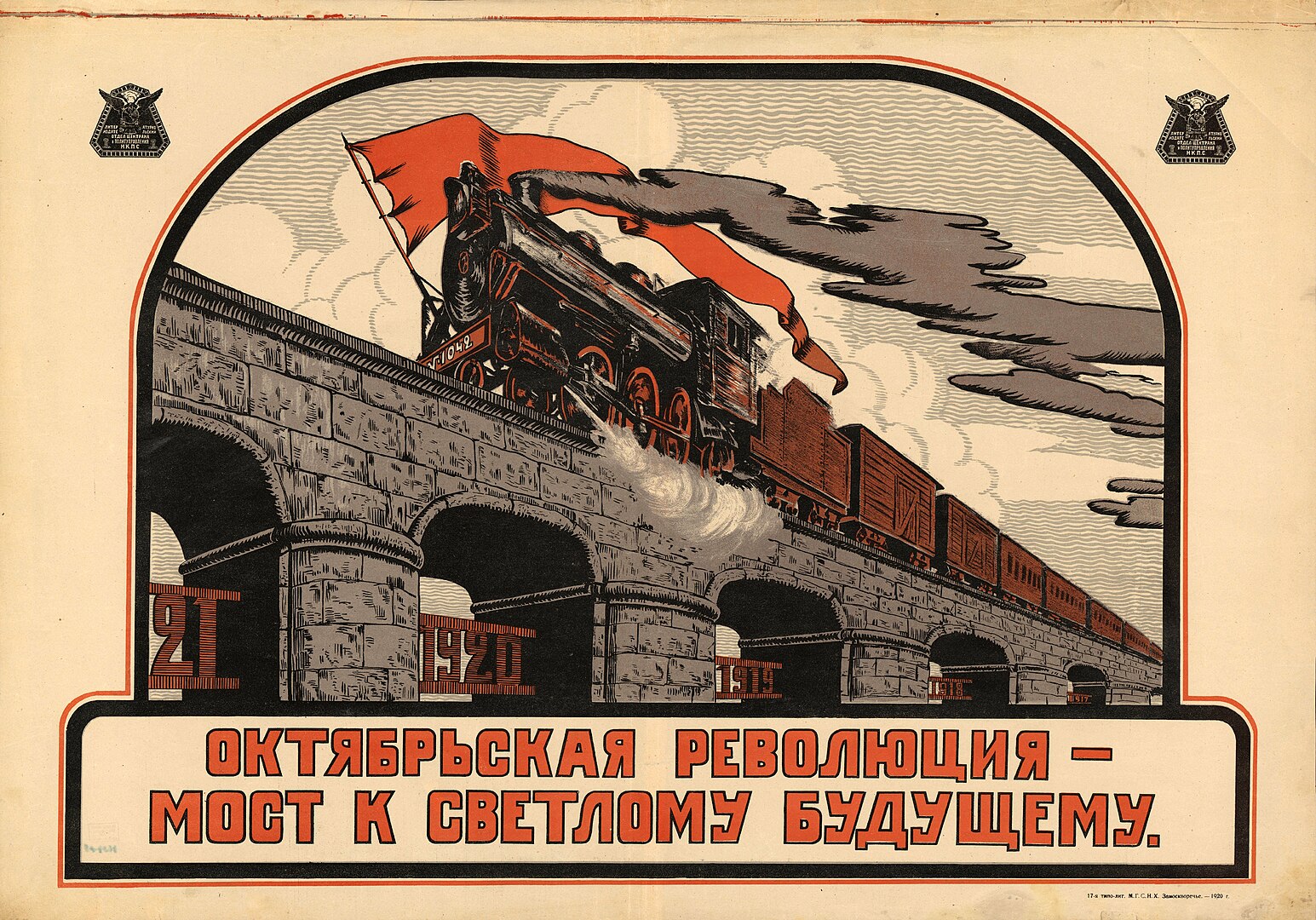

En lisant ce livre, je n’ai pas pu m’empêcher de tirer des parallèles non seulement entre l’histoire de la Perse – qui a donné au monde tant de poètes extraordinaires – et la République islamique d’Iran, mais aussi avec leurs homologues russo-soviético-russes car chez nous aussi, pour citer Azar Nafisi, « la vie est aussi capricieuse que le temps en avril quand les brèves périodes du soleil cèdent la place aux pluies et orages ». Oh que c’était difficile en URSS, considéré pendant longtemps comme le pays le plus lettré du monde, d’obtenir de bons livres – non seulement étrangers, mais aussi « nôtres ». Jusqu’à la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev les œuvres de Marina Tsvétaïeva, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, Ossip Mandelstam et de tant d’autres excellents auteurs russophones n’étaient disponibles – bien que publiées en Russie ! – que dans les magasins réservés aux étrangers où ils étaient vendus contre hard currency, ou chez les bouquinistes, à des prix faramineux en roubles. Il existait aussi, en URSS, des « cercles secrets » qui ressemblaient comme deux gouttes d’eau à ceux décrits par Azar Nafisi. Dans mon école élitiste de Moscou, en restant après les classes avec une enseignante passionnée, j’ai découvert la poésie de Severianine, Khlebnikov, Brodsky… Je vous ai déjà raconté qu’en 1982 on m’avait prêté le quatrième des six exemplaires de Lolita dactylographiés sur une machine à écrire à l’aide de papier carbone – pour vingt-quatre heures seulement : les personnes avides de le lire à leur tour refusaient de patienter davantage. Tous les régimes totalitaires ont une chose en commun : la peur de la bonne littérature.

« Nous, ceux qui habitions la République islamique d’Iran, avons parfaitement saisi la tragédie ainsi que l’absurdité de la cruauté à laquelle nous étions sujettes. Nous avons appris à voir les côtés drôles de notre misère pour survivre. Nous reconnaissions instinctivement le poshlust – non seulement chez les autres, mais aussi chez nous-mêmes », écrit Azar Nafisi. Il suffit de remplacer le nom du pays pour que les souvenirs m’envahissent.

Il est intéressant de noter que Mme Nafisi translitère le mot russe poshlost [banalité, vulgarité], l’un des préférés de Nabokov, en poshlust – comme si elle le prononçait à la manière moscovite, avec « a » à la place de « o », et en rajoutant un sens supplémentaire avec ce lust – « désir physique », « convoitise de la chair » en français.

« Nabokov a saisi la texture de la société totalitaire, dans laquelle un individu est complètement seul dans un monde illusoire plein de promesses futiles, dans un monde où il n’est plus en mesure de distinguer son libérateur de son bourreau », écrivait Azar Nafisi il y a vingt ans de cela, en « adaptant » les réflexions de l’écrivain russe du XXe siècle à la réalité iranienne, et en nous les renvoyant aujourd’hui afin que nous les adaptions à notre réalité à nous.

Voici encore une citation : « Nous vivions dans une culture qui niait toutes les valeurs des œuvres littéraires autres que leur utilité à l’idéologie. C’était un pays où chaque geste, même le plus intime, était interprété dans un sens politique ». On dirait qu’elle parle de la Russie.

Moi aussi, j’ai grandi dans un pays où les écrivains ont souvent été jugés non pour leur talent mais en vertu de leur loyauté au Parti communiste ; où les meilleurs étaient les premiers à périr et où la grande littérature mondiale a constitué la seule lucarne par laquelle un vent frais arrivait de derrière le Rideau de fer en nous aidant à former nos opinions et notre identité ; à préserver notre dignité et le sens de la liberté dans une société privée de liberté. Pendant un moment nous, les Russes, avons cru que tout cela était terminé. Mais hélas, les temps ténébreux sont de retour et il nous appartient d’accepter le rôle de l’éternelle victime – à la manière de Lolita, fillette sans défense, incapable même de formuler sa propre histoire ou de s’approprier son destin.

Tout en admirant Azar Nafisi, je ne peux que regretter que son livre, vingt ans après, reste d’une telle actualité. Je vous le recommande vivement, dans la langue de votre choix, ainsi que sa toute dernière œuvre dont le titre parle pour lui-même : Lire dangereusement : la littérature subversive dans les temps troubles.

P.S. : Je profite pour vous rappeler que l’exposition consacrée à Vladimir Nabokov à la Fondation Jan Michalski reste ouverte jusqu’au 3 septembre – ne la ratez surtout pas !

COMMENTAIRES RÉCENTS