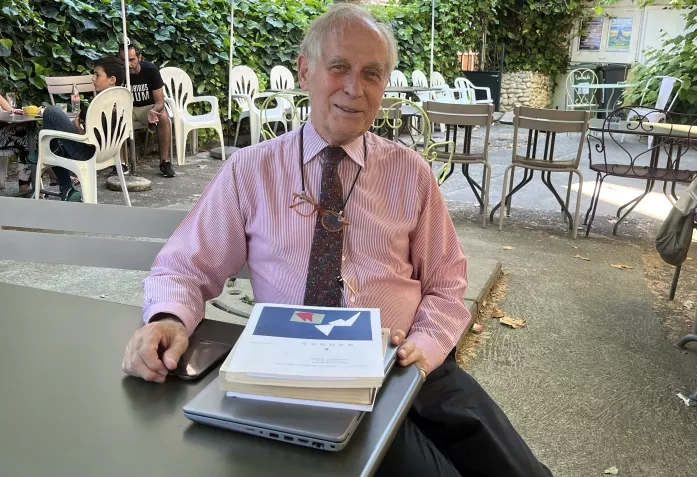

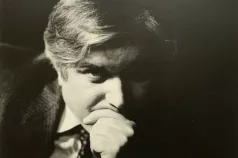

Райнер Михаэль Мейсон родился в Гамбурге в 1943 году и, по его собственным словам, живет в Женеве «бесчисленные годы», а точнее, с 1944-го. Искусствовед по образованию, он является почетным хранителем гравюр in partibus infidelium, опять же, по его собственным словам. Автор двадцати одной «русской» выставки; еще одна в подготовке. Мы познакомились с ним очень давно (но все же после 1944 года) и с тех пор следим за его проектами – в том числе за выставкой работ швейцарского художника Маркуса Раеца в Фонде Яна Михальски в 2022 году, о которой Наша Газета тоже рассказывала.

Мы были рады встретиться с ним в тени женевских платанов и поговорить. Вот такой у нас получился разговор.

Господин Мейсон, как возник ваш интерес к русской культуре?

Без сомнения, русская культура – литература и музыка – проявила себя для меня довольно давно, в юности. Легенда о Великом Инквизиторе из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (в переводе Рудольфа Касснера) — это, я бы сказал, мое самое давнее воспоминание. Симфония Чайковского (четвертая!) и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» сопровождали меня с самого раннего детства.

А когда Вы открыли для себя авангард?

Мой интерес к русскому авангарду начался в декабре 1970 года, когда в галерее Жана Шовелена на площади Фюрстенберг в Париже были представлены рисунки Казимира Малевича (среди которых, как позже выяснилось, были, вероятно, несколько подделок).

В сентябре 1977 года этот интерес был вновь пробужден посещением галереи Гмурзинска в Кельне, которая сыграла важную роль в представлении русского авангарда на Западе и показывала остатки своей выставки «Die Kunstismen in Russland / The Isms of Art in Russia». («Измы в искусстве России»)

Будучи молодым помощником куратора в Кабинете гравюр, летом 1978 года я отвечал за местную координацию и оформление выставки «Конструктивистские тенденции в искусстве XX века. Коллекция Mc Crory Corporation, Нью-Йорк» (повтор парижской выставки 1977 года) в Музее Рата в Женеве. Там присутствовали и русские художники.

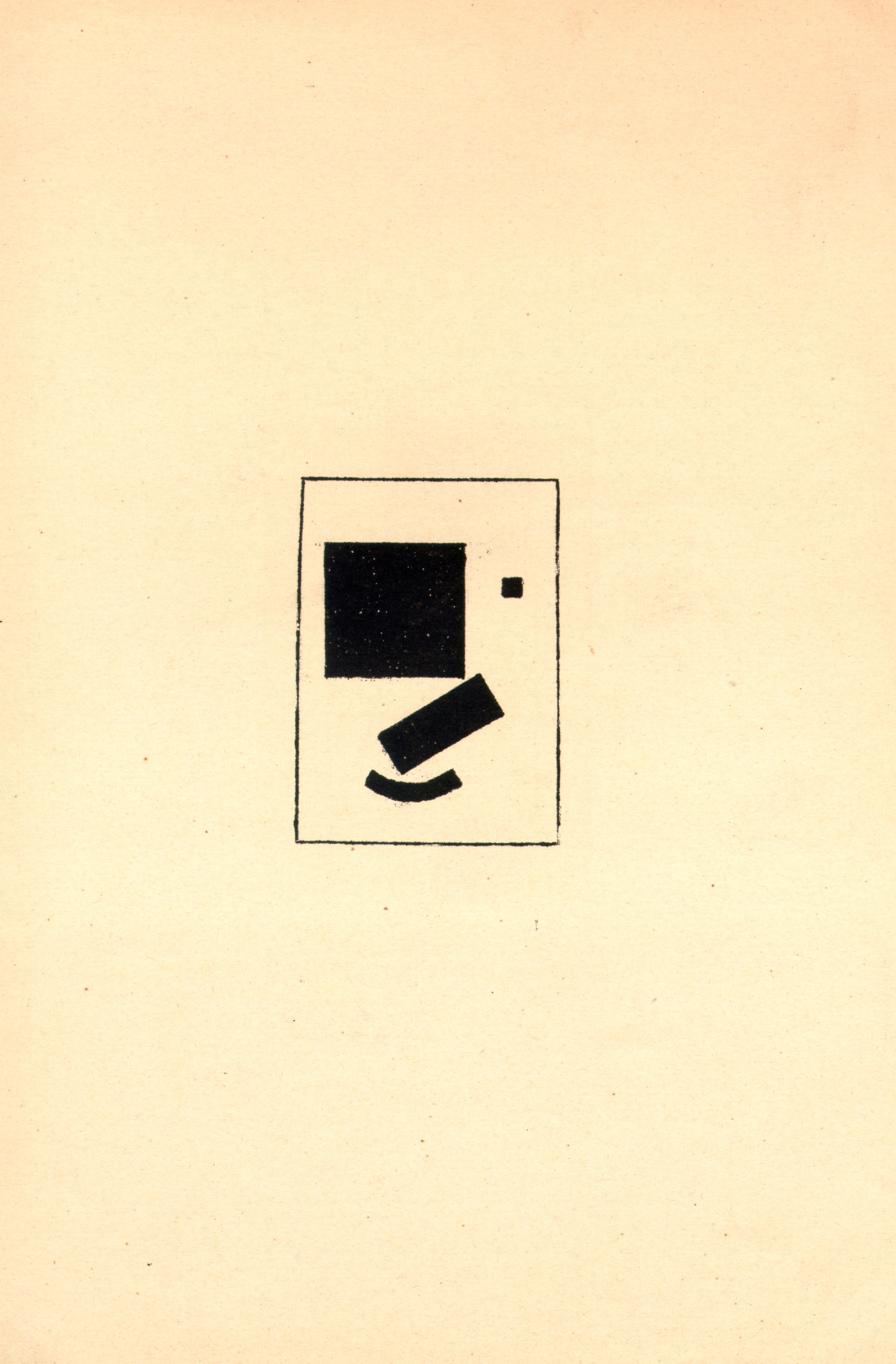

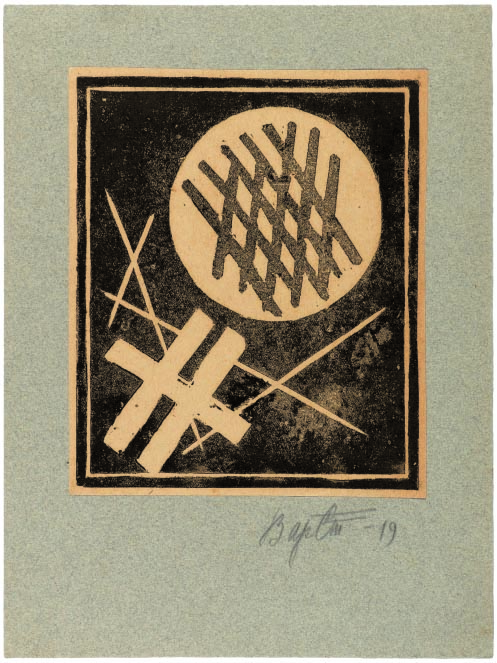

Зимой 1978–1979 годов Чарльз Герг (1932–1993), мой начальник в Кабинете гравюр, руководство которым я принял в ноябре 1979 года, разрешил мне сделать несколько скромных приобретений: линогравюру Александра Родченко (1919), линогравюру Ивана Пуни (1922). С 1980 года, с Эль Лисицким (лист из Figurinenmappe 1923 года), я продолжил покупки в соответствии с возможностями, которые открывались или создавались.

Среди всех других жанров и эпох, в которых вы являетесь экспертом, что вас особенно привлекает в этом движении?

«Русские», как я бы сказал сегодня, показали пример создания подлинно нового искусства, основанного одновременно на невероятной изобретательности и тонком знании того, что делалось в других местах, в Париже и Берлине. Напомним, ссылаясь на одиннадцатый том Bauhausbücher, посвященный Малевичу, Die gegenstandslos Welt (1927), что супрематизм зародился из чтения Сезанна и кубизма, без какого-либо намерения подражать. Русские сумели перевести взгляд на мир в «непредметность» (Ungegenständlichkeit), исключительно богатую формальными решениями и пластическим присутствием.

Если одним из течений русского авангарда было высокомерное течение супрематизма и конструктивизма (западные умы, пробужденные минималистским искусством 1960-х годов, были, конечно, восприимчивы к нему), другое направление, возникшее из неопримитивизма, кубофутуризма, даже экспрессионизма, но прежде всего из (лингвистических) импульсов свига, заумного и лубочного искусства, под руководством Ольги Розановой (1886‒1918) и Алексея Крученых (1886‒1968) приобрело столь же свободный и жестикуляционный, сколь и красочный характер (вспомним Утиное гнездышко… дурных слов, 1913, и Те ли ле, 1914).

Меня поразили такая строгость и самостоятельность.

Вы глубоко изучили этот период и сделали несколько замечательных открытий... Расскажете об этом?

Художественное творчество не сводится только к формальному предложению, оно воплощается в объекте, в котором важны материальность и используемая техника. Не зная русского языка (я изучал только древнегреческий) и будучи, следовательно, далеким от многих оригинальных текстов и источников информации, я (особенно в начале 1980-х годов) столкнулся с корпусом художников, которые были мало или вовсе не изучены, и моя профессия хранителя гравюр подтолкнула меня к «реалистичному» или фактическому подходу к коллекционируемым объектам.

Меня заинтересовал вопрос другого порядка, а именно авторство «Вселенской войны» (1916 г.), поразительной серии коллажей на голубой бумаге, удобно и упорно приписываемой Розановой (например, в коллекции Костакиса, 1981 г.), хотя вскоре (в 1988 году) мне стало ясно, что автором мог быть только Крученых. Эта атрибуция теперь единодушно принята (Сьюзан Комптон согласилась с моим мнением в 1990-м и 1992 годах). [Сьюзан Комптон – британский искусствовед, специалист по русскому искусству XX века – Н.С.]

Российские произведения начала XX века часто становились объектом подделок. Почему, по вашему мнению? И Женева не осталась в стороне…

Причина подделок довольно проста: когда есть рынок (что имело место в середине 1970-х годов для русского авангарда), производят то, что востребовано (тем более что параметры эпохи, стиля, школы, художника плохо известны). Это не изменилось и не изменится.

Совсем недавно (23.X.2024 – 21.II.2025) Блумберг-центр Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне, округ Колумбия, невинно выставил (и воспроизвел на обложке своего каталога) абсолютно поддельный комплект (как и три других, один из которых хранится в Женеве в качестве документального материала) из серии великолепных цветных гравюр «6 гравюр» Любови Поповой (1917 г.), из которых я знаю только два подлинных комплекта (в Кабинете гравюр в Женеве это бывшая коллекция Костакиса]и в MoMA в Нью-Йорке).

Вы говорите о Женеве. Вы имеете в виду «пастели Ларионова», представленные без моего участия и/или ведома в Музее Рата в Женеве в 1988 году. Данте: Guarda e passa! [«Они не стоят слов: взгляни – и мимо!», Данте, «Божественная комедия», Ад, Песня III – Прим. Н.С.]

Как вам пришла в голову идея начать коллекционировать авангард, создавать Фонд, и почему вы решили «смешать» в нем Россию и Венгрию?

Смысл существования музея заключается в том, чтобы собирать, изучать и представлять. В 1970-1980-е годы Швейцария охотно называла себя страной конкретного и/или конструктивистского искусства (Макс Билл, Камилла Граесер, Верена Ловенсберг, Ричард Пауль Лозе и др.). Однако исторические истоки этого направления были мало или вовсе не обозначены. Поэтому я взялся за дело.

В конце 1980-х (и в последующие годы) еще было возможно – с экономической точки зрения – приобрести произведения (гравюры, публикации художников и т. д.), принадлежавшие русскому авангарду. Когда вы интересуетесь чем-то, вы находите все больше и больше интересного (это принцип серендипности), об этом узнают, и вам начинают делать спонтанные предложения.

При этом старались пополнять и другие разделы коллекции (ведь, по Клаузевицу, нужно укреплять сильные стороны — и почему бы здесь не упомянуть Георга Базелица, Жана Фотье, Маркуса Раеца, Брама ван Вельде?), с годами имена Давида Бурлюка, Якова Чернихова, Сони Делоне-Терк, Александры Экстер, Натальи Гончаровой, Наума Грановского, Ильязда (Илья Зданевича), Василия Каменского, Ивана Клюня, Густава Клуциса, Алексея Крученых, Валентины Кулагиной, Михаила Ларионова, Владимира Лебедева, Эля Лисицкий, Бенедикта Лившиц, Владимира Маяковского, Казимира Малевича, Любови Поповой, Ивана Пуни, Александра Родченко, Ольги Розановой, Александра Шевченко, Иосифа Школьника, Марии Синяковой, Варвары Степановой, Кирилла Зданевич появились в коллекциях Женевы. Некоторые из этих художников считаются «сильными сторонами»: Крученых, Лисицкий, Малевич, Попова, Розанова.

Не стоит забывать, что «русские», пусть даже через призму учений Баухауса, оказали влияние на венгерское искусство, к которому естественным образом присоединились Шандор Бортник, Фред Форбат, Лайош Кассак, Ласло Мохой-Надь, Ласло Пери, Антон Приннер. И я хотел бы особо выделить Бортника и Пери, крайне редких.

Кстати, чтобы оправдать «фантазию» венгров в женевской коллекции, позвольте мне напомнить, что 7 апреля 1927 года в Дессау, в Баухаузе, Малевич встретил Вальтера Гропиуса, у которого он обедал, Кандинского и Ласло Мохой-Надя. Тогда было принято решение посвятить Малевичу книгу. Это была одиннадцатая книга в коллекции, руководимой Гропиусом и Мохой-Надем, который подписал типографскую работу и обложку, а также краткое предисловие редакции (на самом деле Мохой-Надя), датированное ноябрем 1927 года.

Я полагаю, вы знали Георгия Костакиса, знаменитого московского коллекционера греческого происхождения, который собрал одну из крупнейших коллекций русского авангарда. Как вы убедили его продать некоторые произведения? Откуда взялись деньги? Было ли изначально запланировано, что коллекция будет принадлежать MAH?

Нет, я не знал Георгия Костакиса. Маргит Роуэлл, которая в 1981 году показала в Гуггенхайме в Нью-Йорке часть его коллекции, часто рассказывала мне о нем, так как работала с ним. Ко мне обратилась организация, ответственная за продажу некоторых частей коллекции Костакиса. Женева смогла приобрести работы Лисицкого, Поповой, Розановой и «Альбом» (1920‒1945), в который вошли работы Родченко, Степановой и других художников.

«Супрематизм. 34 рисунка» (1920) Малевича была приобретена в рамках фонда столетия Кабинета гравюр, отмечавшегося в 1986 году, в 1988-м, по решению городского совета. Другие пополнения были сделаны за счет фондов Леони Рот и Уилсона. Приобретения из коллекции Костакиса были оплачены – при поддержке Цезаря Менца, директора Музея искусства и истории – Фондом Жана-Луи Прево, который в 2002 году передал их в бессрочное хранение Кабинету гравюр. Насколько мне известно, статус наследия не изменился.

Вы все еще «на связи» с русско-венгерской коллекцией? Вы знали, что она будет выставлена этим летом?

Да, но не очень близко. Мне очень вежливо сообщили о выставке, на которой представлены работы Лисицкого, Малевича и Розановой.

В 1987, 1988, 1989, 1991, 1994 и 2005 годах я поочередно и в различных конфигурациях выставлял все экспонаты, принадлежащие русско-венгерскому фонду Кабинета гравюр. Дважды я публиковал отдельные части (первоначальный фонд в 1988 году под названием «Модерн · Постмодерн | Два учебных примера | Русский и венгерский авангард · 1916-1925 | Джорджо де Кирико – 1924-1934, а в 2003 году в книге под названием Война | S | три знаменитые сюиты на одну тему · 1914-1916 | Наталья Гончарова · Ольга Розанова · Алексей Крученых).

Каталог (перечень швейцарских коллекций в этой области) L’affirmation du Nouveau. Les avant-gardes russe et hongroise dans les collections publiques suisses. 1912-1927 (Утверждение нового. Русский и венгерский авангард в швейцарских публичных коллекциях. 1912-1927), который был представлен на выставке в Музее искусства и истории в 2005 году, еще не опубликован.

С начала войны в Украине было предпринято несколько попыток, в том числе в Швейцарии, запретить некоторых российских авторов и исполинтелей и некоторые произведения. Что вы об этом думаете – можно ли еще отделять искусство от политики?

Ничто не дает права отходить от этики – в мышлении, действиях, поведении. Произведения искусства, если они открыто (или скрытно) нарушают этику, не заслуживают того, чтобы их показывали и прославляли. Нет справедливой войны, когда она нападает, вторгается, порабощает. Законна только защита независимости. Конечно, давайте изгоним художников и произведения, которые призывают к агрессии и вторжению. Давайте позволим другим высказываться. Иногда я задаю себе вопрос: Дюрер – великий художник, но определенно не симпатичный человек. Стоит ли садиться с ним за стол и ужинать или просто смотреть на его произведения? Например, судя по его дневнику о путешествии по Нидерландам, Дюрер не кажется мне симпатичным человеком (жадный до денег и т. д.). Поэтому я (сегодня) воздержусь от установления с ним дружеских отношений. Но его творчество – это то, что осталось от него (сегодня), и я смотрю на него и буду смотреть.

Точно так же дирижер Валерий Гергиев не является симпатичным человеком с точки зрения этики, поскольку он отказывается осудить военное вторжение в другую страну. Я воздержусь (сегодня) от того, чтобы садиться с ним за один стол и распространять его записи (то есть, тем самым, быть его вассалом и оказывать ему услугу). Но «завтра» (после его смерти) я вполне могу слушать и даже распространять его записи.

Другими словами, по отношению к живым (тем, с кем мы делим жизнь), у нас есть обязанности – настоящие, неотложные, обязательные, я бы сказал. По отношению к умершим, даже если они были негодяями, остается только учитывать форму их творчества (при условии, что послание произведения не противоречит ценностям жизни). Другими словами, от Бородина под управлением Гергиева через пятьдесят лет останется только Бородин – которого я буду слушать (и распространять). [При этом я по возможности избегаю выбирать CD Караяна, который дважды, в Кельне и Вене, вступил в нацистскую партию...].