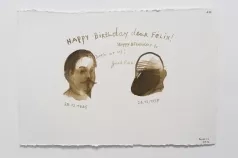

Нашему сегодняшнему гостю 57 лет. Он получил классическое для Швейцарии профессиональное образование: два года филологического факультета Женевского университета, женевская Консерватория, затем Высшая школа театрального искусства. Однако, по его собственным словам, настоящее крещение он получил от актера знаменитого «Театра Солнца» Ариадны Мнушкиной Филиппа Отье, открывшего для него искусство клоунады. «Я бы хотел быть клоуном, но смелости не хватило», признается Кайзер спустя десятилетия. Однако любовь осталось, и из нее родились многие спектакли с масками или в стиле комедии дель арте. Преподает драму в двух престижных женевских колледжах. После самых разнообразных опытов в Швейцарии и Франции, в 2009 году он создал труппу с говорящим названием La Compagnie du Saule Rieur – «Труппа Смеющейся Ивы». Силами ее участников он и поставил «Медведя».

Наша Газета.ch: Сирил, почему Чехов?

Русская литература вообще и в особенности фарс «Медведь» сопровождают меня практически всю жизнь. Я ставил этот блистательный текст много раз, всегда по-разному, с разными актерами, а то и с моими учениками в колледже и даже с их родителями! Эта пьеса всегда вызывает восхищение у всех, кто с ней сталкивается впервые, и продолжает восхищать меня, хотя я знаю ее в буквальном смысле наизусть.

Текст, безусловно, прекрасный, но есть ли особая причина для такой преданности?

(смеется) Есть! В какой-то степени она возрождает мифологию моей семьи: мне бы хотелось, чтобы Григорий Степанович был моим отцом, а Елена Ивановна – матерью. Почему? Потому что речь идет о невероятной любви с первого взгляда, и я уверен, что только русский театр способен передать такую любовь. В моих фантазиях я представляю, что такие же сильные эмоции сопровождали встречу моих родителей, которые оба были туберкулезниками и познакомились в санатории в Лейзане, не будучи уверенными в том, сколько им обоим осталось жить. Но они выжили, и вскоре родился я, а потом еще один ребенок.

Очень часто режиссеры, берущиеся за «Медведя», ставят и «Предложение», еще одну одноактную пьесу Чехова.

Совершенно верно, и я сам не раз так делал. Однако «Медведь» привлекает меня больше потому, что «Предложение» – это карикатура в чистом виде, а тут все сложнее. Персонаж Смирнова, если отойти от внешней юмористической стороны, – это настоящий герой, способный открыто и в полный голос признаться в любви. И немедленно добиться взаимности! Я принимаю этот персонаж за чистую монету: не думаю, что это Дон Жуан, расточающий комплименты и признания женщинам направо и налево. Недавно я перечитал «Милого друга» Мопассана – как же утомительны все эти «я вас обожаю»!

Не Дон Жуан, однако хвастается своими многочисленными связями с женщинами, правда, ведя им строгий учет: двенадцать женщин бросил он, а девять – его.

Да, но он искренен с Поповой – такой женщины он никогда не встречал! Мне кажется, что и актрисе, играющей Попову, такой подход интереснее, ведь ей нужно произвести уникальное, неизгладимое впечатление на этого мужчину, в то время как Дон Жуан готов бежать за каждой юбкой. Я обожаю то, какой, глазами Смирнова, видит эту женщину Чехов! Европейцу такая страсть менее понятна, чем русскому. Я всегда объясняю своим студентам, что для того, чтобы проникнуть в Чехова, нужно понять, что речь идет не о спокойной картезианской любви, не о жеманстве и любезничании, но о любви всеобъемлющей, хлещущей через край. Ну в какой французской пьесе герой от избытка чувств ломает два стула в гостиной своей возлюбленной, как это делает Смирнов?!

Со Смирновым разобрались, а что же Попова? Верите ли Вы в искренность ее траура в начале пьесы, или она – обыкновенная ханжа?

С ней тоже не все так просто. Мне кажется, она вполне искренно скорбит о покойном муже – который, как быстро узнает зритель, того не стоит! – но одновременно и любуется собственной скорбью. Мы имеем дело с редким случаем нарциссизма. Не случайно, ставя эту пьесу, я однажды уставил всю гостиную Поповой зеркалами, в которые героиня то и дело посматривает и находит себя очень привлекательной. Увещевания слуги Луки насчет того, что жизнь продолжается, впечатления на нее не производят, но появление Смирнова меняет все. Он сразу указывает ей на ее кокетство, заявив: «Вы погребли себя заживо, однако вот не позабыли напудриться!» Это ее задевает, поскольку развенчивает созданный ею образ трагической героини типа Донны Эльвиры. Она, может быть, и верит, что заживо себя похоронила, но соблазнять ей при этом хочется! Оба персонажа великолепны: она клянется до гроба хранить верность мужу, а он – никогда не влюбляться. И вдруг все меняется.

Какой момент действия Вы считаете поворотным?

Режиссеру важно понять, в какой момент этот мужчина проникает в ее сердце. Думаю, во время большого монолога в седьмой сцене, когда Смирнов говорит, что верных женщин не существует, а Попова уверяет, что составляет исключение. Кульминация же происходит в десятой сцене, когда он собирается уйти, а она говорит ему: «Постойте!». Это «Постойте» - ее «я тоже» в ответ на его признание в любви. Он поворачивается, заключает ее в объятия и … все.

Если актриса не понимает, что стоит за этим «Постойте!» и произносит его самым обыденным образом, то весь эффект теряется.

Почему после нескольких удачных опытов с живыми актерами Вы решили поставить эту пьесу с куклами?

Потому что куклы – моя вторая любовь, после русского театра. Я познакомился с этим особым искусством благодаря знаменитому живущему в Голландии австралийскому кукольнику Невиллу Трантеру, у которого проходил стажировку вместе с Николь Бахман, исполняющей роль Елены Ивановны. Я понял тогда, насколько по-иному марионетки способны выражать чувства. В моем спектакле я играю на двойственности: кукловоды выступают как бы в ролях двойников кукол, изображающих Попову и Смирнова, и постепенно зритель понимает, что, может быть, они еще больше увлечены действием, чем куклы.

У нашего «Медведя» есть подзаголовок: «Сердечные истории». Обсуждая проект с нашим декоратором, я сказал ему, что спектакль видится мне как некая весна священная, потому что все в нем стремится к жизни, к любви. Есть в этой истории неумолимость, с которой мы переходим от траура к влюбленности, от серого цвета – к краскам, от тени к свету, от кукол к кукловодам.

В своей постановке Вы использовали перевод, сделанный много лет назад Эльзой Триоле, дамой во многих смыслах замечательной. Как Вам с ним работалось?

Хорошо. Однако некоторые обороты показались мне архаичными, да и ключевое слово «Постойте» она перевела как «un moment», что мне не нравится, поскольку со страстью произнести это невозможно!

Знакомы ли Вы с русским театром – не репертуаром, а именно школой?

Конечно, и я очень многим ему обязан. Помню свой восторг от показанных в Женеве «Трех сестер» Юрия Погребничко. Особую роль сыграл в моей жизни Василий Скорик, педагог московской Школы драматического искусства и сподвижник Анатолия Васильева. Он приезжал в лозаннский театр Vidy работать над пьесой Пиранделло. Тогда он показал нам, как русские артисты работают над импровизацией, и с тех пор я постоянно пользуюсь этим методом в своей работе.

Как Вы думаете, почему режиссеры всего мира постоянно возвращаются к Чехову?

Потому что он уникален, он ни на кого не похож. Он научил нас догадываться о любви. В «Вишневом саде» есть эта знаменитая сцена, когда Лопахин не решается признаться Маше. В этом – весь Чехов. А «Медведь» тем и оригинален, что в нем Чехов как бы изменяет сам себе, позволяя своим персонажам кричать о своей любви.