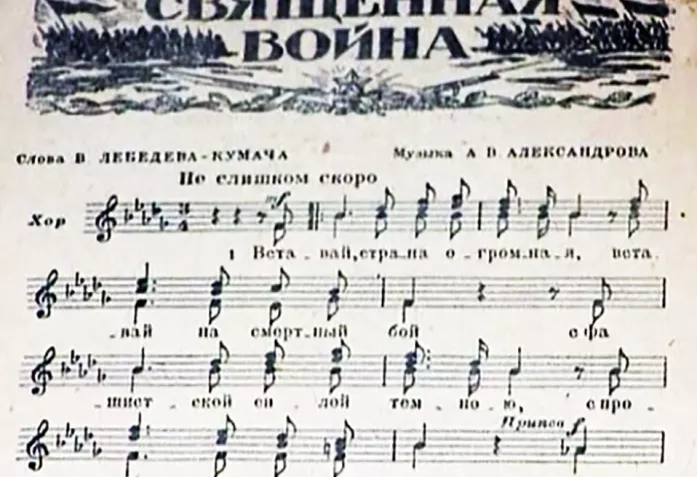

Ce sont-là les paroles du chant Sviachtchennaïa Voïna, ou « Guerre sacrée », l'un des plus célèbres chants de la Grande Guerre patriotique (1941-1945) en Union soviétique.

Écrites par le poète Vassili Lebedev-Koumatch, ces paroles ont été publiées le 24 juin 1941 par les journaux Krasnaïa Zvezda et Izvestia, soit à peine deux jours après l'attaque allemande. Le lendemain, le 25 juin, Alexandre Alexandrov, fondateur des célèbres Chœurs de l'Armée rouge (qui porte son nom depuis 1946) et auteur de l'Hymne de l'Union soviétique, en composa la musique. Le temps manquait pour imprimer les textes et les partitions, les chanteurs et les musiciens devaient les copier dans leurs cahiers. Le chant retentit pour la première fois le 26 juin 1941 à la gare ferroviaire de Belorousskaïa, à Moscou, exécuté par une partie des Chœurs de l'Armée rouge pour encourager les soldats qui attendaient leur départ pour le front. Selon les témoignages, son succès a été tel qu’il a fallu le répéter cinq fois.

Difficile d’imaginer un chant plus patriotique ! Pourtant la radio, source principale de l’information à l’époque, ne l’a pas diffusé avant le 15 octobre 1941, car les autorités estimaient que les paroles étaient trop tristes et tragiques : au lieu de promettre la victoire rapide avec des pertes minimales, elles préparaient les troupes pour une bataille longue et sanglante. Mais à partir de cette date, alors que l’armée allemande avait bien avancé sur le territoire russe, Sviachtchennaïa Voïna fut diffusé par Radio Moscou tous les matins, juste après le carillon du Kremlin.

Très rapidement, le chant est devenu populaire dans le sens littéraire du mot et a contribué à remonter le moral des troupes. Chanté sur tous les fronts du pays, sur le champ de bataille, dans les tranchées, sur les terrains d'aviation, dans les hôpitaux…Aujourd’hui encore, tous ceux qui ont vécu dans la période soviétique le connaissent par cœur.

La situation que nous vivons aujourd’hui n’est, évidemment, pas la même bien qu’elle a un petit goût de guerre. A l’époque l’ennemi était évident, visible et « tangible », ce n’est pas le cas du méchant virus. Et pourtant ! Il est bien connu que c’est en temps de crise que la culture, faussement considérée comme « la force douce » seulement, devient la plus efficace, car c’est en temps de crise qu’on ressent un besoin plus grand de s’accrocher à quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous aide à surmonter le quotidien.

La Suisse a été épargnée par la guerre, et c’est en partie ce manque d’expérience qui expliquerait l’attitude si réservée du gouvernement face à la culture, l’incapacité de l’utiliser pour la bonne cause. Pourtant où pourrait-on mieux et si facilement garder ses distances et respecter toutes les autres mesures sanitaires que dans les théâtres, salles de concerts, dans les cinémas, et mieux encore dans les bibliothèques et les musées ? Par contre l’absence d’une culture vive et vivante contribue à la démoralisation générale de la population et à la montée d’une colère qui ne se manifeste pas toujours de noble façon à en juger par les commentaires de certains des lecteurs de Nasha Gazeta et pas seulement.

Il n’est donné à personne de choisir le temps dans lequel on vit. Nous vivons donc aujourd’hui, dans le temps qui nous est donné, et je vous propose de vivre pleinement, en vous appuyant sur la culture et en la soutenant.

Le chant Sviachtchennaïa Voïna est donc apparu deux jours seulement après la guerre. Nous allons bientôt « fêter » une année de la pandémie. A ma connaissance, cette période sinistre n’a produit ni chants qualifiables comme patriotiques, ni aucune autre œuvre capable de remonter le moral et rester dans le temps. Je vous invite donc à écouter le Sviachtchennaïa Voïna, interprété par les Chœurs de l’Armée rouge en 1942 – gare à la chair de poule !

https://www.youtube.com/watch?v=ZhRN6OLXR4c

Ce sont-là les paroles du chant Sviachtchennaïa Voïna, ou « Guerre sacrée », l'un des plus célèbres chants de la Grande Guerre patriotique (1941-1945) en Union soviétique.

Écrites par le poète Vassili Lebedev-Koumatch, ces paroles ont été publiées le 24 juin 1941 par les journaux Krasnaïa Zvezda et Izvestia, soit à peine deux jours après l'attaque allemande. Le lendemain, le 25 juin, Alexandre Alexandrov, fondateur des célèbres Chœurs de l'Armée rouge (qui porte son nom depuis 1946) et auteur de l'Hymne de l'Union soviétique, en composa la musique. Le temps manquait pour imprimer les textes et les partitions, les chanteurs et les musiciens devaient les copier dans leurs cahiers. Le chant retentit pour la première fois le 26 juin 1941 à la gare ferroviaire de Belorousskaïa, à Moscou, exécuté par une partie des Chœurs de l'Armée rouge pour encourager les soldats qui attendaient leur départ pour le front. Selon les témoignages, son succès a été tel qu’il a fallu le répéter cinq fois.

Difficile d’imaginer un chant plus patriotique ! Pourtant la radio, source principale de l’information à l’époque, ne l’a pas diffusé avant le 15 octobre 1941, car les autorités estimaient que les paroles étaient trop tristes et tragiques : au lieu de promettre la victoire rapide avec des pertes minimales, elles préparaient les troupes pour une bataille longue et sanglante. Mais à partir de cette date, alors que l’armée allemande avait bien avancé sur le territoire russe, Sviachtchennaïa Voïna fut diffusé par Radio Moscou tous les matins, juste après le carillon du Kremlin.

Très rapidement, le chant est devenu populaire dans le sens littéraire du mot et a contribué à remonter le moral des troupes. Chanté sur tous les fronts du pays, sur le champ de bataille, dans les tranchées, sur les terrains d'aviation, dans les hôpitaux…Aujourd’hui encore, tous ceux qui ont vécu dans la période soviétique le connaissent par cœur.

La situation que nous vivons aujourd’hui n’est, évidemment, pas la même bien qu’elle a un petit goût de guerre. A l’époque l’ennemi était évident, visible et « tangible », ce n’est pas le cas du méchant virus. Et pourtant ! Il est bien connu que c’est en temps de crise que la culture, faussement considérée comme « la force douce » seulement, devient la plus efficace, car c’est en temps de crise qu’on ressent un besoin plus grand de s’accrocher à quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous aide à surmonter le quotidien.

La Suisse a été épargnée par la guerre, et c’est en partie ce manque d’expérience qui expliquerait l’attitude si réservée du gouvernement face à la culture, l’incapacité de l’utiliser pour la bonne cause. Pourtant où pourrait-on mieux et si facilement garder ses distances et respecter toutes les autres mesures sanitaires que dans les théâtres, salles de concerts, dans les cinémas, et mieux encore dans les bibliothèques et les musées ? Par contre l’absence d’une culture vive et vivante contribue à la démoralisation générale de la population et à la montée d’une colère qui ne se manifeste pas toujours de noble façon à en juger par les commentaires de certains des lecteurs de Nasha Gazeta et pas seulement.

Il n’est donné à personne de choisir le temps dans lequel on vit. Nous vivons donc aujourd’hui, dans le temps qui nous est donné, et je vous propose de vivre pleinement, en vous appuyant sur la culture et en la soutenant.

Le chant Sviachtchennaïa Voïna est donc apparu deux jours seulement après la guerre. Nous allons bientôt « fêter » une année de la pandémie. A ma connaissance, cette période sinistre n’a produit ni chants qualifiables comme patriotiques, ni aucune autre œuvre capable de remonter le moral et rester dans le temps. Je vous invite donc à écouter le Sviachtchennaïa Voïna, interprété par les Chœurs de l’Armée rouge en 1942 – gare à la chair de poule !

https://www.youtube.com/watch?v=ZhRN6OLXR4c

ABONNEZ-VOUS À CE BLOG PAR E-MAIL

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky

18.01.2021

Ce sont-là les paroles du chant Sviachtchennaïa Voïna, ou « Guerre sacrée », l'un des plus célèbres chants de la Grande Guerre patriotique (1941-1945) en Union soviétique.

Écrites par le poète Vassili Lebedev-Koumatch, ces paroles ont été publiées le 24 juin 1941 par les journaux Krasnaïa Zvezda et Izvestia, soit à peine deux jours après l'attaque allemande. Le lendemain, le 25 juin, Alexandre Alexandrov, fondateur des célèbres Chœurs de l'Armée rouge (qui porte son nom depuis 1946) et auteur de l'Hymne de l'Union soviétique, en composa la musique. Le temps manquait pour imprimer les textes et les partitions, les chanteurs et les musiciens devaient les copier dans leurs cahiers. Le chant retentit pour la première fois le 26 juin 1941 à la gare ferroviaire de Belorousskaïa, à Moscou, exécuté par une partie des Chœurs de l'Armée rouge pour encourager les soldats qui attendaient leur départ pour le front. Selon les témoignages, son succès a été tel qu’il a fallu le répéter cinq fois.

Difficile d’imaginer un chant plus patriotique ! Pourtant la radio, source principale de l’information à l’époque, ne l’a pas diffusé avant le 15 octobre 1941, car les autorités estimaient que les paroles étaient trop tristes et tragiques : au lieu de promettre la victoire rapide avec des pertes minimales, elles préparaient les troupes pour une bataille longue et sanglante. Mais à partir de cette date, alors que l’armée allemande avait bien avancé sur le territoire russe, Sviachtchennaïa Voïna fut diffusé par Radio Moscou tous les matins, juste après le carillon du Kremlin.

Très rapidement, le chant est devenu populaire dans le sens littéraire du mot et a contribué à remonter le moral des troupes. Chanté sur tous les fronts du pays, sur le champ de bataille, dans les tranchées, sur les terrains d'aviation, dans les hôpitaux…Aujourd’hui encore, tous ceux qui ont vécu dans la période soviétique le connaissent par cœur.

La situation que nous vivons aujourd’hui n’est, évidemment, pas la même bien qu’elle a un petit goût de guerre. A l’époque l’ennemi était évident, visible et « tangible », ce n’est pas le cas du méchant virus. Et pourtant ! Il est bien connu que c’est en temps de crise que la culture, faussement considérée comme « la force douce » seulement, devient la plus efficace, car c’est en temps de crise qu’on ressent un besoin plus grand de s’accrocher à quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous aide à surmonter le quotidien.

La Suisse a été épargnée par la guerre, et c’est en partie ce manque d’expérience qui expliquerait l’attitude si réservée du gouvernement face à la culture, l’incapacité de l’utiliser pour la bonne cause. Pourtant où pourrait-on mieux et si facilement garder ses distances et respecter toutes les autres mesures sanitaires que dans les théâtres, salles de concerts, dans les cinémas, et mieux encore dans les bibliothèques et les musées ? Par contre l’absence d’une culture vive et vivante contribue à la démoralisation générale de la population et à la montée d’une colère qui ne se manifeste pas toujours de noble façon à en juger par les commentaires de certains des lecteurs de Nasha Gazeta et pas seulement.

Il n’est donné à personne de choisir le temps dans lequel on vit. Nous vivons donc aujourd’hui, dans le temps qui nous est donné, et je vous propose de vivre pleinement, en vous appuyant sur la culture et en la soutenant.

Le chant Sviachtchennaïa Voïna est donc apparu deux jours seulement après la guerre. Nous allons bientôt « fêter » une année de la pandémie. A ma connaissance, cette période sinistre n’a produit ni chants qualifiables comme patriotiques, ni aucune autre œuvre capable de remonter le moral et rester dans le temps. Je vous invite donc à écouter le Sviachtchennaïa Voïna, interprété par les Chœurs de l’Armée rouge en 1942 – gare à la chair de poule !

https://www.youtube.com/watch?v=ZhRN6OLXR4c

Ce sont-là les paroles du chant Sviachtchennaïa Voïna, ou « Guerre sacrée », l'un des plus célèbres chants de la Grande Guerre patriotique (1941-1945) en Union soviétique.

Écrites par le poète Vassili Lebedev-Koumatch, ces paroles ont été publiées le 24 juin 1941 par les journaux Krasnaïa Zvezda et Izvestia, soit à peine deux jours après l'attaque allemande. Le lendemain, le 25 juin, Alexandre Alexandrov, fondateur des célèbres Chœurs de l'Armée rouge (qui porte son nom depuis 1946) et auteur de l'Hymne de l'Union soviétique, en composa la musique. Le temps manquait pour imprimer les textes et les partitions, les chanteurs et les musiciens devaient les copier dans leurs cahiers. Le chant retentit pour la première fois le 26 juin 1941 à la gare ferroviaire de Belorousskaïa, à Moscou, exécuté par une partie des Chœurs de l'Armée rouge pour encourager les soldats qui attendaient leur départ pour le front. Selon les témoignages, son succès a été tel qu’il a fallu le répéter cinq fois.

Difficile d’imaginer un chant plus patriotique ! Pourtant la radio, source principale de l’information à l’époque, ne l’a pas diffusé avant le 15 octobre 1941, car les autorités estimaient que les paroles étaient trop tristes et tragiques : au lieu de promettre la victoire rapide avec des pertes minimales, elles préparaient les troupes pour une bataille longue et sanglante. Mais à partir de cette date, alors que l’armée allemande avait bien avancé sur le territoire russe, Sviachtchennaïa Voïna fut diffusé par Radio Moscou tous les matins, juste après le carillon du Kremlin.

Très rapidement, le chant est devenu populaire dans le sens littéraire du mot et a contribué à remonter le moral des troupes. Chanté sur tous les fronts du pays, sur le champ de bataille, dans les tranchées, sur les terrains d'aviation, dans les hôpitaux…Aujourd’hui encore, tous ceux qui ont vécu dans la période soviétique le connaissent par cœur.

La situation que nous vivons aujourd’hui n’est, évidemment, pas la même bien qu’elle a un petit goût de guerre. A l’époque l’ennemi était évident, visible et « tangible », ce n’est pas le cas du méchant virus. Et pourtant ! Il est bien connu que c’est en temps de crise que la culture, faussement considérée comme « la force douce » seulement, devient la plus efficace, car c’est en temps de crise qu’on ressent un besoin plus grand de s’accrocher à quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous aide à surmonter le quotidien.

La Suisse a été épargnée par la guerre, et c’est en partie ce manque d’expérience qui expliquerait l’attitude si réservée du gouvernement face à la culture, l’incapacité de l’utiliser pour la bonne cause. Pourtant où pourrait-on mieux et si facilement garder ses distances et respecter toutes les autres mesures sanitaires que dans les théâtres, salles de concerts, dans les cinémas, et mieux encore dans les bibliothèques et les musées ? Par contre l’absence d’une culture vive et vivante contribue à la démoralisation générale de la population et à la montée d’une colère qui ne se manifeste pas toujours de noble façon à en juger par les commentaires de certains des lecteurs de Nasha Gazeta et pas seulement.

Il n’est donné à personne de choisir le temps dans lequel on vit. Nous vivons donc aujourd’hui, dans le temps qui nous est donné, et je vous propose de vivre pleinement, en vous appuyant sur la culture et en la soutenant.

Le chant Sviachtchennaïa Voïna est donc apparu deux jours seulement après la guerre. Nous allons bientôt « fêter » une année de la pandémie. A ma connaissance, cette période sinistre n’a produit ni chants qualifiables comme patriotiques, ni aucune autre œuvre capable de remonter le moral et rester dans le temps. Je vous invite donc à écouter le Sviachtchennaïa Voïna, interprété par les Chœurs de l’Armée rouge en 1942 – gare à la chair de poule !

https://www.youtube.com/watch?v=ZhRN6OLXR4c

04.12.2020

Les périodes historiques se succèdent, mais une chose reste inchangée – l’amour des Russes aisés pour les objets beaux, exclusifs et chers de la haute joaillerie et de la haute horlogerie. C’est la raison pour laquelle les belles pièces prévues à leur intention affluent dans les ventes aux enchères. Ces objets ont été créés à différentes époques et cherchent aujourd’hui de nouveaux propriétaires. Quelques-uns des lots qui seront présentés aux traditionnelles enchères « russes » de décembre, chez Piguet – Hôtel des Ventes Genève, l’illustrent parfaitement. C’est une des rares occasions pour les connaisseurs de compléter leur collection : chaque pièce a son histoire, et pour certaines il a même fallu mener une véritable enquête. Comme ceci.

« Les objets qui se retrouvent chez nous n’ont pas toujours été gardés au sein d’une même famille pendant plusieurs générations, nous raconte Bernard Piguet, le directeur et propriétaire de la maison de vente qui porte son nom. Il arrive que la procédure visant à établir l’authenticité d’une pièce et sa provenance prenne plusieurs mois et soit d’une complexité comparable à celle d’une procédure financière de due diligence. »

C’est précisément le cas d’une boîte de prestige dont le couvercle figure deux griffons enchâssés dans des arabesques en or ajouré – posés sur le fond en émail rouge et blanc, ils gardent le monogramme de Nicolas II composé de diamants de plus de 9 carats en tout. Cette boîte, qui n’est pas destinée à un usage particulier mais qui est d’un raffinement merveilleux, fait tout de suite penser à certaines pièces de Fabergé, et plusieurs indices laissent supposer qu’il y a bien une « parenté ». Mais comment le prouver et, au préalable, distinguer l’original d’une imitation, pour déterminer la valeur de l’objet et en fixer le prix ? Manifestement, les arguments des experts londoniens de Sotheby’s, qui ont déjà mis en vente cette pièce pour 200 000 livres en 2018, n’ont pas suffi à son acquéreur de l’époque qui, pris d’un doute, a décidé de se rétracter.

Cet incident n’a pas effrayé les spécialistes de l’équipe de Bernard Piguet, il les a au contraire incités à réaliser leur propre enquête, que l’on peut considérer comme un modèle du genre. Ils ont dû non seulement établir l’itinéraire précis qui a conduit la boîte de Russie, à l’époque prérévolutionnaire, jusqu’en Suisse, en 1966, mais aussi, comme dans les contes russes, résoudre trois énigmes : pourquoi Nicolas II a-t-il offert cette boîte à deux reprises, pourquoi le poinçon du maître Mikhaïl Perkhine apparaît-il en deux versions différentes et pourquoi n’y avait-il pas de numéro d’inventaire ? Pour jouer le rôle de Sherlock Holmes, on a fait appel à la compatriote du grand détective Christina Robinson, qui s’occupe des objets russes chez Piguet.

En ce qui concerne la « question n° 1 », tout était relativement élémentaire : le poinçon personnel du grand joaillier russe Mikhaïl Perkhine, qui a travaillé aux côtés de Carl Fabergé, authentifie la provenance de la boîte. Seulement, elle n’a pas été envoyée au magasin de la maison Fabergé, mais au cabinet de Sa Majesté Impériale, autrement dit dans le « fonds de cadeaux » du tsar. « Le tsar ne versait pas d’argent à ses sujets, raconte Christina Robinson à Nasha Gazeta. La tradition voulait que l’on récompense les militaires ou les fonctionnaires qui s’étaient distingués en leur offrant des cadeaux précieux, comme ce type de boîte, sachant que ces cadeaux pouvaient être échangés contre des espèces sonnantes et trébuchantes ou démontés pour en vendre un diamant ou deux selon les besoins financiers du récipiendaire. »

Bien entendu, on a du mal à croire aujourd’hui que quelqu’un aurait accepté de se séparer du cadeau du tsar, car ce serait d’une part enfreindre le principe selon lequel « à cheval donné on ne regarde pas la bride », et d’autre part laisser échapper un objet d’une rare beauté. C’est pourtant ce qu’a fait le premier bénéficiaire de la boîte en 1897, le général Fiodor Alexandrovitch von Feldmann, directeur du lycée impérial Alexandre, tuteur honoraire du Conseil tutorial des établissements de l’impératrice Marie, en la restituant à l’« entrepôt » du tsar contre 1 760 roubles, une somme fabuleuse à cette époque.

La boîte n’est pas restée longtemps à l’entrepôt – deux ans plus tard, elle a été envoyée en cadeau au conseiller de l’empereur Guillaume II, Maximilian von Lyncker, pour sa contribution au succès de la rencontre entre les empereurs russe et allemand le 8 novembre 1899. On sait également que Nicolas II avait décidé de dissiper ainsi un malentendu entre les épouses des autocrates : sans raison apparente, l’impératrice Augusta n’avait pas accompagné Alexandra Fiodorovna à la gare de Potsdam, mais avait pris congé d’elle au palais, ce qui avait donné lieu à des ragots. L’incident qui couvait fut clos grâce au précieux cadeau offert à un proche du Kaiser – c’est ainsi que la boîte de Saint-Pétersbourg s’est retrouvée en Europe.

Von Lyncker est mort en 1923, laissant quatre filles. Passé un certain temps, le banquier et fortuné collectionneur français François Dupré a fait l’acquisition de la boîte. Il est mort en 1966 laissant cette boîte dans le coffre d’une banque suisse, où elle a été conservée jusqu’au décès de Mme Dupré en 1977. Puis elle est restée dans la même famille jusqu’à ce jour.

Pour expliquer la présence des trois poinçons de Mikhaïl Perkhine apposés à des périodes différentes, Christina Robinson a dû s’adresser au Dr Ulla Tillander-Godenhielm, une dame d’une grande rigueur scientifique et morale, dont l’autorité en matière de bijoux historiques russes est indiscutée. Comme toute chose géniale, cette énigme avait une solution simple. Dans les ateliers de Fabergé, il était d’usage de marquer toutes les composantes des objets produits. Or, lors de la production de cette boîte, Mikhaïl Perkhine a modifié son poinçon. Voilà pourquoi on voit son ancien poinçon sur le bord intérieur de la base, créée dans les ateliers, et le nouveau – sur le fond et sur le couvercle, créé par le maître lui-même. La souplesse de la charnière et l’impeccabilité des parois cannelées de la boîte témoignent à leur tour de l’extrême virtuosité des joailliers, ce qui était rare même au cours de ce « siècle d’or ».

La troisième énigme a elle aussi été élucidée. Si l’objet ne présente pas de numéro d’inventaire de Fabergé, c’est que les pièces destinées au cabinet impérial et non à la vente en magasin n’étaient pas numérotées : les services impériaux avaient leur propre système de référence dans leurs livres de comptes qui ont été retrouvés par le Dr Tillander-Godenhielm. « Ces quelques “imperfections” ne font que prouver, à mes yeux, l’authenticité de la boîte, car un imitateur aurait certainement essayé de les éviter », nous confie Christina Robinson.

Quel sera le destin de la boîte et quelles aventures l’attendent encore ? Nous en saurons plus après les enchères de la maison Piguet qui auront lieu du 8 au 10 décembre. Mais l’exposition est déjà ouverte au public.

www.piguet.com

Les périodes historiques se succèdent, mais une chose reste inchangée – l’amour des Russes aisés pour les objets beaux, exclusifs et chers de la haute joaillerie et de la haute horlogerie. C’est la raison pour laquelle les belles pièces prévues à leur intention affluent dans les ventes aux enchères. Ces objets ont été créés à différentes époques et cherchent aujourd’hui de nouveaux propriétaires. Quelques-uns des lots qui seront présentés aux traditionnelles enchères « russes » de décembre, chez Piguet – Hôtel des Ventes Genève, l’illustrent parfaitement. C’est une des rares occasions pour les connaisseurs de compléter leur collection : chaque pièce a son histoire, et pour certaines il a même fallu mener une véritable enquête. Comme ceci.

« Les objets qui se retrouvent chez nous n’ont pas toujours été gardés au sein d’une même famille pendant plusieurs générations, nous raconte Bernard Piguet, le directeur et propriétaire de la maison de vente qui porte son nom. Il arrive que la procédure visant à établir l’authenticité d’une pièce et sa provenance prenne plusieurs mois et soit d’une complexité comparable à celle d’une procédure financière de due diligence. »

C’est précisément le cas d’une boîte de prestige dont le couvercle figure deux griffons enchâssés dans des arabesques en or ajouré – posés sur le fond en émail rouge et blanc, ils gardent le monogramme de Nicolas II composé de diamants de plus de 9 carats en tout. Cette boîte, qui n’est pas destinée à un usage particulier mais qui est d’un raffinement merveilleux, fait tout de suite penser à certaines pièces de Fabergé, et plusieurs indices laissent supposer qu’il y a bien une « parenté ». Mais comment le prouver et, au préalable, distinguer l’original d’une imitation, pour déterminer la valeur de l’objet et en fixer le prix ? Manifestement, les arguments des experts londoniens de Sotheby’s, qui ont déjà mis en vente cette pièce pour 200 000 livres en 2018, n’ont pas suffi à son acquéreur de l’époque qui, pris d’un doute, a décidé de se rétracter.

Cet incident n’a pas effrayé les spécialistes de l’équipe de Bernard Piguet, il les a au contraire incités à réaliser leur propre enquête, que l’on peut considérer comme un modèle du genre. Ils ont dû non seulement établir l’itinéraire précis qui a conduit la boîte de Russie, à l’époque prérévolutionnaire, jusqu’en Suisse, en 1966, mais aussi, comme dans les contes russes, résoudre trois énigmes : pourquoi Nicolas II a-t-il offert cette boîte à deux reprises, pourquoi le poinçon du maître Mikhaïl Perkhine apparaît-il en deux versions différentes et pourquoi n’y avait-il pas de numéro d’inventaire ? Pour jouer le rôle de Sherlock Holmes, on a fait appel à la compatriote du grand détective Christina Robinson, qui s’occupe des objets russes chez Piguet.

En ce qui concerne la « question n° 1 », tout était relativement élémentaire : le poinçon personnel du grand joaillier russe Mikhaïl Perkhine, qui a travaillé aux côtés de Carl Fabergé, authentifie la provenance de la boîte. Seulement, elle n’a pas été envoyée au magasin de la maison Fabergé, mais au cabinet de Sa Majesté Impériale, autrement dit dans le « fonds de cadeaux » du tsar. « Le tsar ne versait pas d’argent à ses sujets, raconte Christina Robinson à Nasha Gazeta. La tradition voulait que l’on récompense les militaires ou les fonctionnaires qui s’étaient distingués en leur offrant des cadeaux précieux, comme ce type de boîte, sachant que ces cadeaux pouvaient être échangés contre des espèces sonnantes et trébuchantes ou démontés pour en vendre un diamant ou deux selon les besoins financiers du récipiendaire. »

Bien entendu, on a du mal à croire aujourd’hui que quelqu’un aurait accepté de se séparer du cadeau du tsar, car ce serait d’une part enfreindre le principe selon lequel « à cheval donné on ne regarde pas la bride », et d’autre part laisser échapper un objet d’une rare beauté. C’est pourtant ce qu’a fait le premier bénéficiaire de la boîte en 1897, le général Fiodor Alexandrovitch von Feldmann, directeur du lycée impérial Alexandre, tuteur honoraire du Conseil tutorial des établissements de l’impératrice Marie, en la restituant à l’« entrepôt » du tsar contre 1 760 roubles, une somme fabuleuse à cette époque.

La boîte n’est pas restée longtemps à l’entrepôt – deux ans plus tard, elle a été envoyée en cadeau au conseiller de l’empereur Guillaume II, Maximilian von Lyncker, pour sa contribution au succès de la rencontre entre les empereurs russe et allemand le 8 novembre 1899. On sait également que Nicolas II avait décidé de dissiper ainsi un malentendu entre les épouses des autocrates : sans raison apparente, l’impératrice Augusta n’avait pas accompagné Alexandra Fiodorovna à la gare de Potsdam, mais avait pris congé d’elle au palais, ce qui avait donné lieu à des ragots. L’incident qui couvait fut clos grâce au précieux cadeau offert à un proche du Kaiser – c’est ainsi que la boîte de Saint-Pétersbourg s’est retrouvée en Europe.

Von Lyncker est mort en 1923, laissant quatre filles. Passé un certain temps, le banquier et fortuné collectionneur français François Dupré a fait l’acquisition de la boîte. Il est mort en 1966 laissant cette boîte dans le coffre d’une banque suisse, où elle a été conservée jusqu’au décès de Mme Dupré en 1977. Puis elle est restée dans la même famille jusqu’à ce jour.

Pour expliquer la présence des trois poinçons de Mikhaïl Perkhine apposés à des périodes différentes, Christina Robinson a dû s’adresser au Dr Ulla Tillander-Godenhielm, une dame d’une grande rigueur scientifique et morale, dont l’autorité en matière de bijoux historiques russes est indiscutée. Comme toute chose géniale, cette énigme avait une solution simple. Dans les ateliers de Fabergé, il était d’usage de marquer toutes les composantes des objets produits. Or, lors de la production de cette boîte, Mikhaïl Perkhine a modifié son poinçon. Voilà pourquoi on voit son ancien poinçon sur le bord intérieur de la base, créée dans les ateliers, et le nouveau – sur le fond et sur le couvercle, créé par le maître lui-même. La souplesse de la charnière et l’impeccabilité des parois cannelées de la boîte témoignent à leur tour de l’extrême virtuosité des joailliers, ce qui était rare même au cours de ce « siècle d’or ».

La troisième énigme a elle aussi été élucidée. Si l’objet ne présente pas de numéro d’inventaire de Fabergé, c’est que les pièces destinées au cabinet impérial et non à la vente en magasin n’étaient pas numérotées : les services impériaux avaient leur propre système de référence dans leurs livres de comptes qui ont été retrouvés par le Dr Tillander-Godenhielm. « Ces quelques “imperfections” ne font que prouver, à mes yeux, l’authenticité de la boîte, car un imitateur aurait certainement essayé de les éviter », nous confie Christina Robinson.

Quel sera le destin de la boîte et quelles aventures l’attendent encore ? Nous en saurons plus après les enchères de la maison Piguet qui auront lieu du 8 au 10 décembre. Mais l’exposition est déjà ouverte au public.

www.piguet.com

22.11.2020

Pedro Kranz dans son bureau à l'agence Caecilia. 2015 (c) N. Sikorsky)

Pedro Kranz dans son bureau à l'agence Caecilia. 2015 (c) N. Sikorsky) Charles Dutoit, Steve Roger, Martha Argerich, Pedro Kranz. Victoria-Hall, Genève, 2014 (Archive de Charles Dutoit)

Charles Dutoit, Steve Roger, Martha Argerich, Pedro Kranz. Victoria-Hall, Genève, 2014 (Archive de Charles Dutoit) Vicky et Pedro Kranz et maestro Yury Temirkanov. Victoria Hall, Genève, septembre 2017 (c) N. Sikorsky

Vicky et Pedro Kranz et maestro Yury Temirkanov. Victoria Hall, Genève, septembre 2017 (c) N. Sikorsky Pedro Kranz et Nadia Sikorsky, Saint-Pétersbourg, décembre 2018

Pedro Kranz et Nadia Sikorsky, Saint-Pétersbourg, décembre 201816.11.2020

(c) Dominique de Rivaz

(c) Dominique de Rivaz Kaliningrad donc, que Cédric Gras appelle très justement « une séquelle topographique de la Seconde Guerre mondiale » car sa nouvelle vie a commencé au moment où « la Prusse a perdu son « P ». L’épellation de son nom se ressemble peu dans diverses versions linguistiques : Калининград en russe, Königsberg en allemand, Królewiec en polonais, Karaliaučius en lituanien) Aujourd’hui c’est une ville russe située dans une enclave territoriale, totalement isolée du reste du territoire russe, entre la Pologne et la Lituanie.

Son histoire est indissociable de l’histoire des guerres européennes, toutes les sources l’attestent unanimement. On apprend que Kaliningrad se trouve sur le site de l'ancienne Königsberg (nom allemand qui signifie littéralement mont du roi, en l'honneur du roi Ottokar II de Bohême ayant pris part aux croisades dans la région), fondée en istoireles Prussiens. La ville fit partie de la Ligue hanséatique en 1340. À la suite des défaites des Chevaliers teutoniques dans leur lutte contre la Pologne et après la chute du château de Marienburg en 1457, Königsberg devint la capitale de l'Ordre teutonique. Lorsque, en 1525, le dernier Grand-maître de l'ordre, Albert de Brandebourg-Ansbach, sécularisa celui-ci, c'est tout naturellement que Königsberg devint la capitale du nouveau duché de Prusse qu'il venait de créer après sa conversion au luthéranisme. Lorsque le duché fut érigé en royaume par Frédéric III de Brandebourg en 1701, Königsberg devint vice-capitale royale avec Berlin. Elle fait partie du royaume de Prusse, puis de l'Empire allemand en 1871. Après la Première Guerre mondiale et la défaite allemande, elle est intégrée à l'État libre de Prusse – jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'assaut de la ville par les troupes soviétiques, sous le commandement du maréchal Alexandre Vassilievski, commença le 6 avril et se termina le 9 avril 1945 par la capitulation de la garnison allemande. Königsberg fut renommée Kaliningrad le 4 juillet 1946, lorsque l'URSS reçut ce territoire en compensation des destructions et des pertes subies lors de la Seconde Guerre mondiale. La ville des rois s’est vue ainsi transformée en ville du président du Præsidium du Soviet suprême et membre du Comité central du Parti communiste, Mikhaïl Kalinine.

Kaliningrad donc, que Cédric Gras appelle très justement « une séquelle topographique de la Seconde Guerre mondiale » car sa nouvelle vie a commencé au moment où « la Prusse a perdu son « P ». L’épellation de son nom se ressemble peu dans diverses versions linguistiques : Калининград en russe, Königsberg en allemand, Królewiec en polonais, Karaliaučius en lituanien) Aujourd’hui c’est une ville russe située dans une enclave territoriale, totalement isolée du reste du territoire russe, entre la Pologne et la Lituanie.

Son histoire est indissociable de l’histoire des guerres européennes, toutes les sources l’attestent unanimement. On apprend que Kaliningrad se trouve sur le site de l'ancienne Königsberg (nom allemand qui signifie littéralement mont du roi, en l'honneur du roi Ottokar II de Bohême ayant pris part aux croisades dans la région), fondée en istoireles Prussiens. La ville fit partie de la Ligue hanséatique en 1340. À la suite des défaites des Chevaliers teutoniques dans leur lutte contre la Pologne et après la chute du château de Marienburg en 1457, Königsberg devint la capitale de l'Ordre teutonique. Lorsque, en 1525, le dernier Grand-maître de l'ordre, Albert de Brandebourg-Ansbach, sécularisa celui-ci, c'est tout naturellement que Königsberg devint la capitale du nouveau duché de Prusse qu'il venait de créer après sa conversion au luthéranisme. Lorsque le duché fut érigé en royaume par Frédéric III de Brandebourg en 1701, Königsberg devint vice-capitale royale avec Berlin. Elle fait partie du royaume de Prusse, puis de l'Empire allemand en 1871. Après la Première Guerre mondiale et la défaite allemande, elle est intégrée à l'État libre de Prusse – jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'assaut de la ville par les troupes soviétiques, sous le commandement du maréchal Alexandre Vassilievski, commença le 6 avril et se termina le 9 avril 1945 par la capitulation de la garnison allemande. Königsberg fut renommée Kaliningrad le 4 juillet 1946, lorsque l'URSS reçut ce territoire en compensation des destructions et des pertes subies lors de la Seconde Guerre mondiale. La ville des rois s’est vue ainsi transformée en ville du président du Præsidium du Soviet suprême et membre du Comité central du Parti communiste, Mikhaïl Kalinine.

(c) Dmitri Leltschuk

(c) Dmitri Leltschuk29.10.2020

J’ai récemment donné mon premier séminaire, en anglais, aux étudiants de la Geneva School of Diplomacy, une institution privée située dans le quartier de l’ONU et autres organisations internationales, préparant justement les cadres à leur intention.

Il y avait une soixantaine des jeunes dans ma classe, online et offline mélangés, de tous les coins du monde : Suisse, Italie, Inde, États-Unis, Kenya, Émirats… Tous charmants, très polis et témoignant de l’intérêt pour le sujet proposé : « Diplomats and journalists: the importance of being idealists ». Hélas, personne n’a saisi mon allusion à la célébré pièce d’Oscar Wilde, « The importance of being ernest », personne n’ayant lu la pièce et deux personnes seulement ayant vaguement entendu parler de l’auteur. Idem pour le Genevois Albert Cohen et sa « Belle du Seigneur » - bien que ce magnifique roman leur donnerait quelques indications bien utiles sur leur futur milieu professionnel demeuré presque inchangé depuis les années 1930.

Reste que cela a ouvert le dialogue et permis d’aborder tout de suite la question d’identité, réelle et fausse, supprimée et exposée. Les enfants – qu’ils me pardonnent cette familiarité – sont entrés dans le jeu.

M’étant présentée, je leur ai demandé d’en faire autant en ajoutant aux « nom/pays » habituels une rapide, et en une seule phrase, réponse à la question « Pourquoi veux-je devenir un diplomate ? » Une seule personne, une jeune femme de la Malaisie, a donné la réponse que j’espérais entendre de tous. « Je veux changer le monde pour le mieux », a-t-elle dit. Une idéaliste seulement sur soixante. Quelle déception !

J’ai récemment donné mon premier séminaire, en anglais, aux étudiants de la Geneva School of Diplomacy, une institution privée située dans le quartier de l’ONU et autres organisations internationales, préparant justement les cadres à leur intention.

Il y avait une soixantaine des jeunes dans ma classe, online et offline mélangés, de tous les coins du monde : Suisse, Italie, Inde, États-Unis, Kenya, Émirats… Tous charmants, très polis et témoignant de l’intérêt pour le sujet proposé : « Diplomats and journalists: the importance of being idealists ». Hélas, personne n’a saisi mon allusion à la célébré pièce d’Oscar Wilde, « The importance of being ernest », personne n’ayant lu la pièce et deux personnes seulement ayant vaguement entendu parler de l’auteur. Idem pour le Genevois Albert Cohen et sa « Belle du Seigneur » - bien que ce magnifique roman leur donnerait quelques indications bien utiles sur leur futur milieu professionnel demeuré presque inchangé depuis les années 1930.

Reste que cela a ouvert le dialogue et permis d’aborder tout de suite la question d’identité, réelle et fausse, supprimée et exposée. Les enfants – qu’ils me pardonnent cette familiarité – sont entrés dans le jeu.

M’étant présentée, je leur ai demandé d’en faire autant en ajoutant aux « nom/pays » habituels une rapide, et en une seule phrase, réponse à la question « Pourquoi veux-je devenir un diplomate ? » Une seule personne, une jeune femme de la Malaisie, a donné la réponse que j’espérais entendre de tous. « Je veux changer le monde pour le mieux », a-t-elle dit. Une idéaliste seulement sur soixante. Quelle déception !

Mais, comme on dit en français, la sauce a bien pris et notre échange – où j’avais limité la partie théorique au strict minimum – a été productif et, pour moi, très intéressant : ces jeunes avaient plein de choses à dire!

Nous avons parlé des origines de nos métiers réciproques, des similitudes et des différences de nos « cahiers de charges », des moyens par lesquels nous formons l’opinion publique, des privilèges et des dangers, de la possibilité de garder son indépendance d’opinion, des qualités dont il faut disposer pour les exercer au mieux. Leur liste fut vite faite: convictions, honnêteté, persévérance, culture générale, esprit critique, bonne résistance psychologique… Nous avons examiné des cas concrets et hypothétiques.

Nous avons également essayé de trouver la meilleure définition à la notion d’idéaliste, quelque part entre un rêveur ordinaire, un visionnaire et une personne qui croit aux valeurs supérieures… Malgré cette ambiguïté et au bout de deux heures d’une discussion fort animée, tous mes adorables interlocuteurs se déclaraient prêts à s’afficher avec une pancarte « Je suis un/une idéaliste ». C’est ainsi que je pense avoir accompli ma mission. Et si en plus ils se mettent à lire !..

Mais, comme on dit en français, la sauce a bien pris et notre échange – où j’avais limité la partie théorique au strict minimum – a été productif et, pour moi, très intéressant : ces jeunes avaient plein de choses à dire!

Nous avons parlé des origines de nos métiers réciproques, des similitudes et des différences de nos « cahiers de charges », des moyens par lesquels nous formons l’opinion publique, des privilèges et des dangers, de la possibilité de garder son indépendance d’opinion, des qualités dont il faut disposer pour les exercer au mieux. Leur liste fut vite faite: convictions, honnêteté, persévérance, culture générale, esprit critique, bonne résistance psychologique… Nous avons examiné des cas concrets et hypothétiques.

Nous avons également essayé de trouver la meilleure définition à la notion d’idéaliste, quelque part entre un rêveur ordinaire, un visionnaire et une personne qui croit aux valeurs supérieures… Malgré cette ambiguïté et au bout de deux heures d’une discussion fort animée, tous mes adorables interlocuteurs se déclaraient prêts à s’afficher avec une pancarte « Je suis un/une idéaliste ». C’est ainsi que je pense avoir accompli ma mission. Et si en plus ils se mettent à lire !..

COMMENTAIRES RÉCENTS