La multitude de gens que l’on rencontre dans sa vie se divisent facilement en deux groupes : ceux qui nous tirent vers le haut et ceux qui nous poussent vers le bas. Le premier groupe l’emporte sur le deuxième et, plus on le choisit tôt, plus notre existence devient intéressante et épanouie. Dans ma jeunesse, j’ai eu la chance inouïe de rencontrer beaucoup de personnes exceptionnelles qui m’ont influencée. James Baldwin en fait partie.

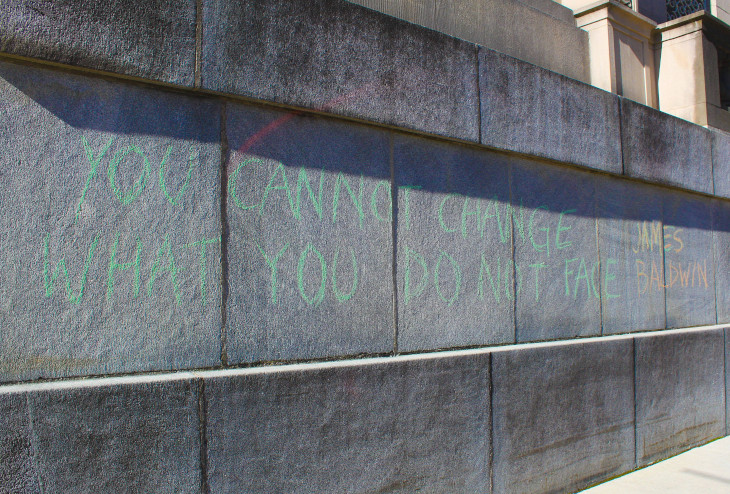

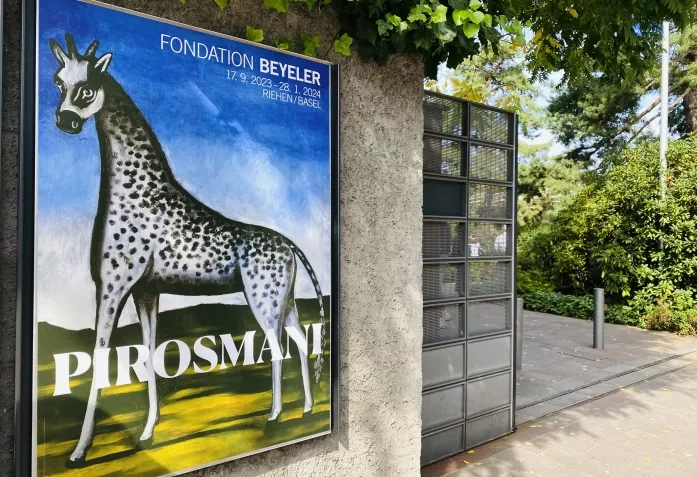

En mars de cette année, le Service de lutte contre le racisme (SLR) de la Confédération a diffusé un rapport dans lequel il atteste pour la première fois l'existence d'un racisme systémique en Suisse, et ceci dans plusieurs domaines. Cette prise de conscience appelle désormais des actions concrètes et explique peut-être en partie la décision du Kunsthaus d'Aarau d’organiser une exposition consacrée au sujet du racisme et construite autour de l’écrivain afro-américain James Baldwin (1924-1987) ; celui-ci est considéré par de nombreux participants du mouvement « Black Lives Matter » comme leur idéologue et leader spirituel – même s’ils ne le citent pas toujours de manière exacte.

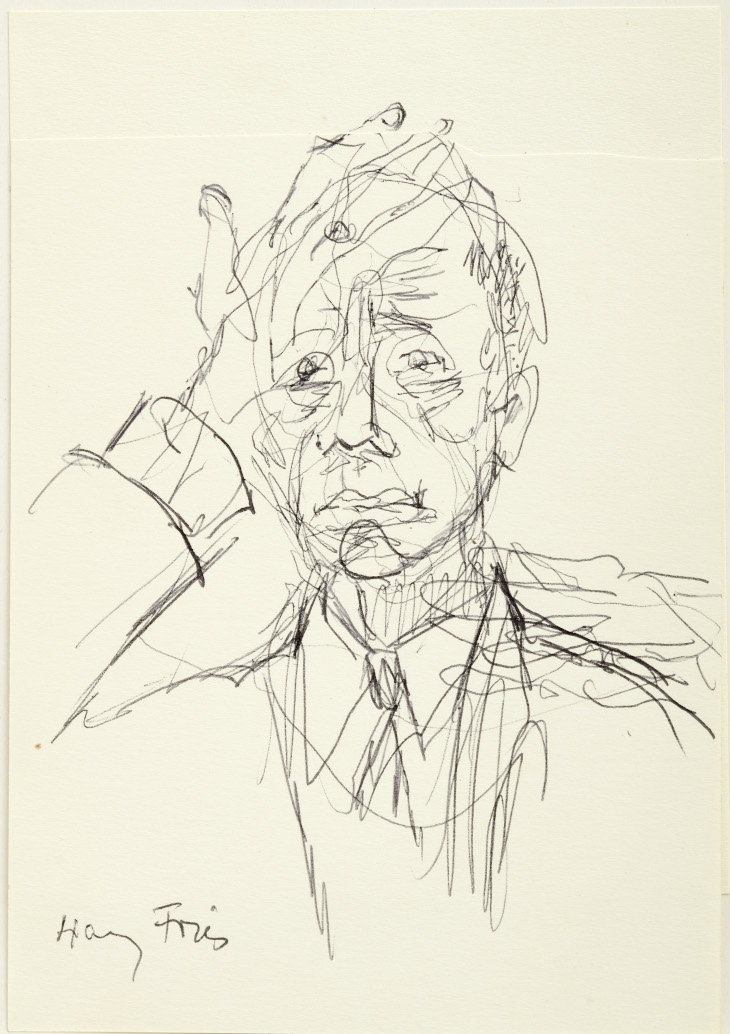

Si cet auteur et son œuvre vous sont inconnus, sachez que James Arthur Baldwin est né le 2 août 1924 dans le quartier de Harlem, à New York, et mort le 1er décembre 1987 à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes. Il n’a jamais connu son père biologique et a été élevé par un père adoptif, David Baldwin, un pasteur. James, l’aîné des neuf enfants d’une famille très pauvre, pensait suivre l’exemple de son père et devenir pasteur à son tour, mais l’âge venant, il réalisa que les sermons de David Baldwin ne reflétaient ni la réalité de Harlem, ni son propre comportement à la maison. Ayant fini l’école dans le Bronx, James s’installa à Greenwich Village et démarra sa carrière littéraire. Cela peut paraître étonnant, mais il commença son apprentissage de la littérature mondiale par les œuvres de Dostoïevski ; son tout premier texte publié était un article sur Maxime Gorki, paru dans l’hebdomadaire américain The Nation en 1947.

Les écrits de James Baldwin ont pour source d’inspiration en premier lieu ses propres expériences diverses et multiples. Son crédo était simple et clair : « être un homme honnête et un bon écrivain ». Il a atteint les deux objectifs en utilisant ses impressions personnelles pour peindre un tableau de la réalité qui l’entourait. Dès ses premiers textes, les lecteurs ont senti la puissance d’un tribun prêt à consacrer sa vie à la lutte contre toutes les formes de racisme – ce thème est le leitmotiv de son œuvre.

Il n’était pas simple d’être noir et homosexuel dans l’Amérique des années 1940. Baldwin a rejoint la confrérie glorieuse des prophètes rejetés par leur pays : dès que l’occasion se présenta, plus précisément en novembre 1948, l’auteur s’installa à Paris où il allait écrire ses œuvres majeures. Depuis, il ne retourna aux États-Unis que deux fois. Lors de la deuxième visite, en été 1957, il rencontra – à Atlanta, Georgia – Martin Luther King dont il soutenait activement le mouvement et partageait l’idéologie. Pour son premier voyage en juin 1952, il dut emprunter de l’argent à Marlon Brando, mais l’importance de ce voyage était considérable : James Baldwin se rendait à New York pour présenter le manuscrit de son roman Go Tell it on the Mountain aux Éditions Knopf. (Plusieurs traductions françaises de ce roman existent : Les Élus du Seigneur, traduit par Henri Hell et Maud Vidal, Paris, La Table ronde, 1957 ; La Conversion, traduit par Michèle Albaret-Maatsch, Paris, Payot & Rivages, coll. « Littérature étrangère », 1999 ; réédition, Paris, Payot & Rivages, coll. « Rivages poche. Bibliothèque étrangère » no 479, 2004). Baldwin reçut 250 dollars en guise d’avance, puis 750 dollars de plus quand le manuscrit retravaillé fut accepté pour publication. Je donne tous ces détails, car ce moment crucial dans la vie de James Baldwin a un lien direct avec la Suisse.

Il se trouve qu’il avait terminé ce premier roman durant l’hiver 1951–52 dans le village valaisan de Loèche-les-Bains où il avait passé trois mois dans le chalet familial de son ami Lucien Happersberger, un jeune photographe suisse dont Baldwin, selon ses biographes, était tombé amoureux à Paris l’année précédente. L’amour n’était toutefois pas réciproque. L’écrivain deviendra par la suite parrain du fils de Lucien et de son épouse Suzy ; et les deux hommes restèrent amis jusqu’à la mort de Baldwin. Mais en 1952, de retour en France, il écrivit, sur la base des impressions de son séjour à Loèche-les-Bains, l’essai Stranger in the Village (Un étranger dans le village) qui a servi de point de départ pour l’exposition actuellement présentée à Aarau. Voilà.

Inutile de vous raconter le contenu de cet essai. J’espère que vous le lirez et serez d’accord avec moi quand je dis que dans ce texte de douze pages, James Baldwin révèle non seulement son talent d’essayiste, mais aussi celui d’un philosophe, d’un analyste profond et d’un observateur fin muni d’un excellent sens de l’humour. Après avoir provoqué la plus grande curiosité des habitants, il ironise à son tour sur les mœurs des Valaisans. Le ton est donné dès la première phrase : « Selon toute évidence, aucun Noir n'avait jamais mis les pieds dans ce petit village suisse ». Puis, il continue (dans mon humble traduction) : « Il ne m’était pas venu à l’esprit – peut-être parce que je suis un Américain – que dans le monde il puisse encore y avoir des personnes n’ayant jamais vu un Noir. Ce fait ne peut s’expliquer par l’inaccessibilité du village. Il se trouve à une grande hauteur, mais à quatre heures seulement de Milan et à trois heures de Lausanne ». Voilà le coin perdu où James Baldwin s’est retrouvé : « Dans ce village, il n’y a ni cinéma ni banque, ni bibliothèque ni théâtre ; il y a quelques postes de radio, un jeep, un station-wagon et, en ce moment, une machine à écrire – la mienne, invention que la femme de la maison d’à côté n’a jamais vue dans sa vie. » En revanche, il y a un Ballet Haus – « fermé en hiver et utilisé en été pour Dieu sait quoi, mais certainement pas pour du ballet ».

L’histoire se passe en hiver et l’auteur observe, avec un intérêt sincère, comment « au milieu de ce paysage sauvage blanc, hommes, femmes et enfants bougent toute la journée, en portant le linge, le bois, les seaux d’eau ou de lait ; certains font du ski les dimanches après-midi ».

James Baldwin ne s’étonne pas moins de la principale attraction du village – les bains thermaux. Ou plutôt du public qu’ils attirent. « Un nombre inquiétant de ces touristes sont des invalides ou semi-invalides venant ici année après année – en général d’autres régions de Suisse – pour prendre les eaux. Cela confère au village – au moment où la saison bat son plein – un air terrifiant de sainteté, comme si c’était une version miniature de Lourdes ».

Quant à l’attitude des villageois envers « l’étranger », leur curiosité se manifeste de multiples façons que James Baldwin résume ainsi : « Dans tout cela, il faut l’admettre, se montrait le charme d’un sincère étonnement et certainement aucune méchanceté intentionnelle ; cependant, il n’y avait nulle suggestion du fait que j’étais un être humain : j’étais simplement une curiosité vivante ». Mais pas pour tout le monde : tandis que certains villageois buvaient volontiers un verre avec lui, le soir, et lui proposaient de lui apprendre à faire du ski, d’autres accusaient « le sale nègre – derrière mon dos – d’avoir volé du bois ».

Les réflexions que fait James Baldwin sur les différences dans la perception des Noirs en Europe et dans son Amérique natale sont fort intéressantes, de même que celles portant sur la différence de la perception de la réalité par des personnes de race différente – y compris concernant les lieux de culte et les monuments culturels. « Les gens qui ferment les yeux devant la réalité s’infligent tout simplement leur propre destruction, et chaque personne qui insiste sur la sauvegarde de son état d’innocence longtemps après la mort de celui-ci se transforme en un monstre ». La conclusion à laquelle arrive James Baldwin à la suite de son séjour en Suisse est rude et pragmatique : « C’est précisément cette expérience de noir-blanc qui peut avoir une valeur indispensable pour nous, dans le monde que nous affrontons aujourd’hui. Ce monde n’est plus blanc et ne le sera jamais plus ».

J’ignore dans quelle mesure James Baldwin est connu en Suisse, mais je sais que les lecteurs russophones le connaissent regrettablement peu, bien qu’en 1977 déjà, son excellent texte Sonny Blues ait été publié en l’URSS sous forme d’une toute petite brochure. Baldwin avait alors été présenté comme « un auteur américain progressiste, un brillant représentant de la renaissance littéraire de Harlem ».

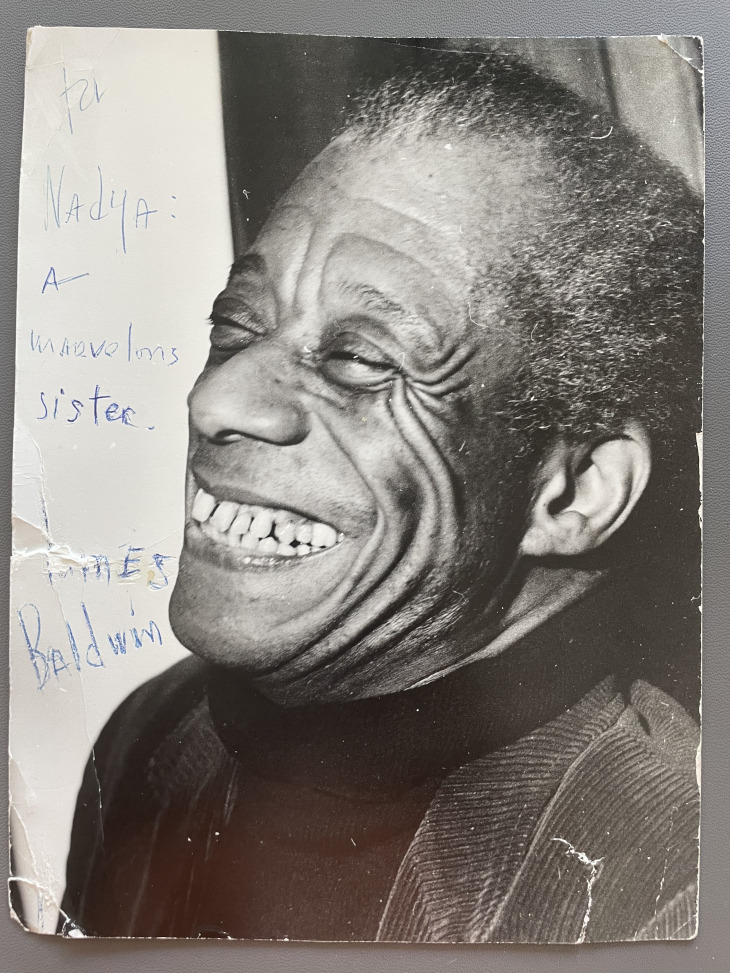

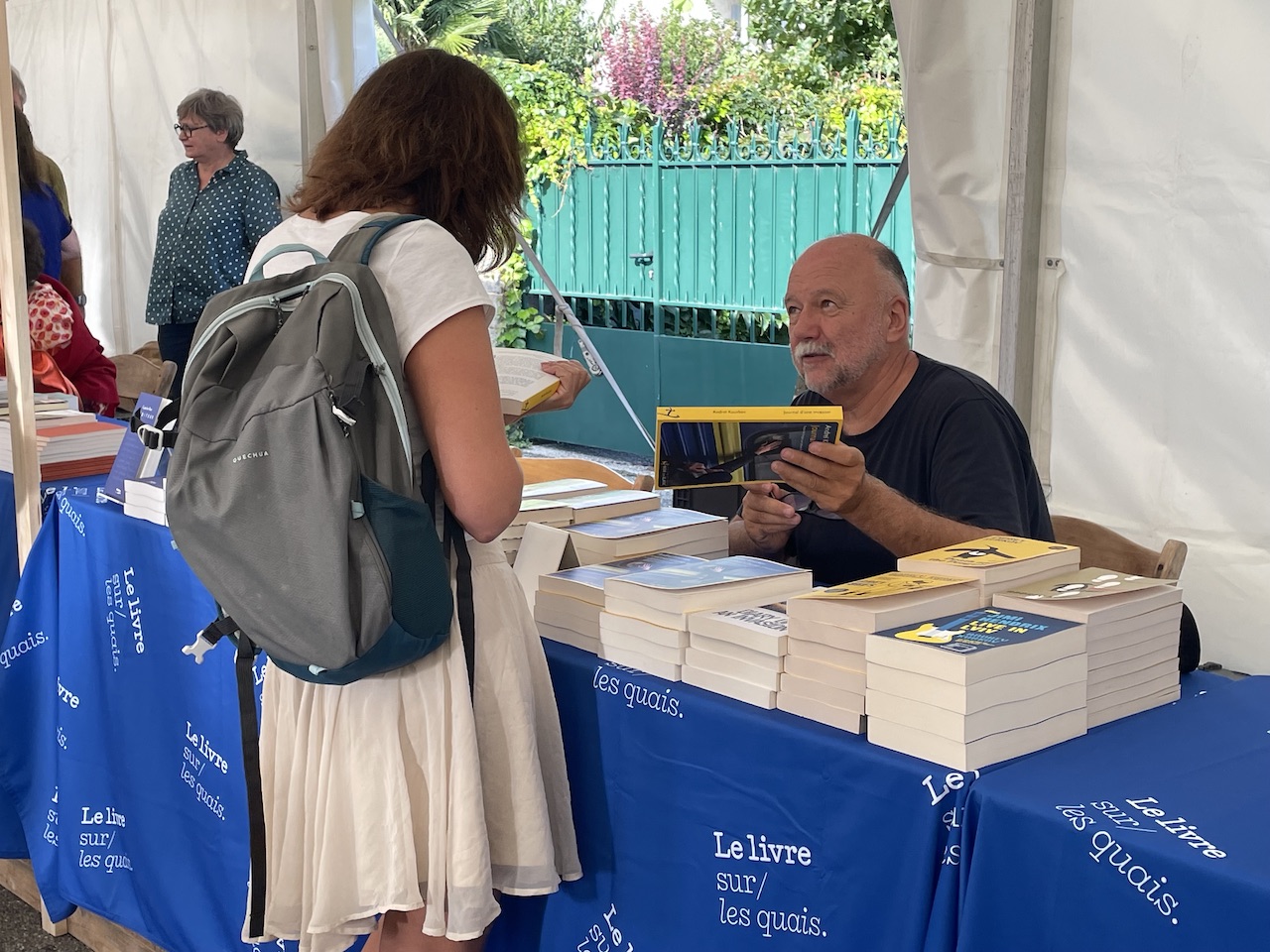

Neuf ans plus tard, en 1986, James Baldwin se rendit pour la seule et unique fois en Union soviétique. Ce fait est peu connu : il est absent de sa page Wikipedia, et dans la biographie qui conclut la magnifique collection de ses écrits rassemblés en deux volumes sous la direction de Toni Morrison, lauréate du Prix Nobel de littérature, il est mentionné en une seule ligne : « En octobre, il partit avec son frère David à une conférence internationale en Union soviétique ». Je me permets de rajouter quelques détails. La conférence internationale en question était le Forum d’Issyk-Kul, rencontre informelle à laquelle Mikhaïl Gorbatchev avait invité quelques illustres étrangers dont Arthur Miller, Peter Oustinov, Alvin Toffler, Claude Simon – dont chacun planta un arbre dans le sol kirghize, sur les rives du lac Issyk-Kul. Et moi, étudiante en deuxième année d’université, j’avais été engagée en tant qu’interprète – ayant ainsi l’immense privilège d’assister à toutes les discussions de ces personnes qui me paraissaient être des extra-terrestres.

C’est à ce moment-là que j’ai découvert les livres de James Baldwin qui m’ont permis de comprendre non seulement la profonde problématique des Noirs aux États-Unis, à laquelle les Soviétiques n’ont pas été exposés, mais aussi, étrangement, de prendre conscience de la problématique des Juifs en l’URSS, à laquelle beaucoup de mes connaissances se sont vus quotidiennement confrontés : nous sortions à peine de l’époque où, par exemple, les jeunes juifs n’étaient pas admis à l’Institut de physique théorique portant le nom de Lev Landau, Prix Nobel de physique en 1962 et lui-même juif. « Ce pays innocent t’a placé dans un ghetto où, en fait, il est prévu que tu meures. <> T’es né là où t’es né et confrontes l’avenir que tu confrontes car t’es noir, et pour aucune autre raison. <> Je sais que tes compatriotes ne sont pas d’accord avec moi sur ce point, je les entends dire « tu exagères ». Ils ne connaissent pas Harlem, et moi oui », écrit James Baldwin à son neveu. Il suffit de remplacer « noir » par « juif » et « Harlem » par «point 5 » (la rubrique des passeports soviétiques où « juif » figurait en tant que nationalité), pour que l’analogie devienne apparente.

À propos, The Fire Next Time (La prochaine fois, le feu), un de textes majeurs de Baldwin d’où j’ai extrait le passage cité ci-dessus, n’est toujours pas traduit en russe, pour autant que je sache. Pourquoi, je me le demande ? Peut-être à cause de ces quelques lignes qui concernent la Guerre civile en Espagne ? « Nous défendons notre étrange rôle en Espagne en nous référant à la menace russe et à la nécessité de protéger le monde libre. Nous n’avons jamais pensé que nous étions simplement enchantés par la Russie, et que le seul réel avantage que la Russie possède dans ce que nous imaginons comme la lutte entre l’Est et l’Ouest, c’est l’histoire morale du monde occidental. L’arme secrète de la Russie, c’est le désarroi et le désespoir et la faim de millions de personnes dont nous sommes à peine conscients de l’existence. »

James Baldwin décéda un an après son voyage en URSS d’un cancer de l’œsophage, chez lui, à Saint-Paul-de-Vence, entouré de son frère David et de ses meilleurs amis – Hassell et Happersberger. Quelques jours avant, il avait insisté pour célébrer la fête de Thanksgiving, bien qu’il fût déjà trop faible pour rejoindre les convives à la table. Le texte sur lequel il travaillait à l’époque, The Welcome Table, est resté inachevé…

Considéré comme le chef d’œuvre d’Andrzej Szczypiorski, son roman Le commencement (Początek en polonais), fut initialement publié en 1986 en polonais par l’Institut littéraire « Kultura » à Paris et parut sous le manteau en Pologne un an plus tard. En 1990, le livre fut édité officiellement en Pologne, deux ans après sa publication en français dans une traduction de Gérard Conio, qui signa une magnifique postface à la nouvelle édition. La plupart des traductions optèrent pour le titre La jolie Madame Seidenman (tantôt « madame », tantôt « Frau » selon les langues) – visiblement, les éditeurs mettent l’accent sur la beauté pour appâter les lecteurs.

Considéré comme le chef d’œuvre d’Andrzej Szczypiorski, son roman Le commencement (Początek en polonais), fut initialement publié en 1986 en polonais par l’Institut littéraire « Kultura » à Paris et parut sous le manteau en Pologne un an plus tard. En 1990, le livre fut édité officiellement en Pologne, deux ans après sa publication en français dans une traduction de Gérard Conio, qui signa une magnifique postface à la nouvelle édition. La plupart des traductions optèrent pour le titre La jolie Madame Seidenman (tantôt « madame », tantôt « Frau » selon les langues) – visiblement, les éditeurs mettent l’accent sur la beauté pour appâter les lecteurs.

COMMENTAIRES RÉCENTS