Être accréditée au sommet russo-américain c’est « super cool », comme dit mon fils. Même si on ne s’attend pas à de grandes décisions – le refus de deux présidents de tenir une conférence de presse commune et de sortir un communiqué commun annonçait assez clairement la couleur.

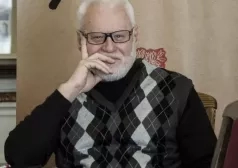

Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация

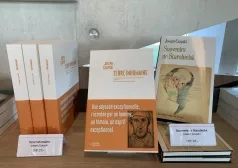

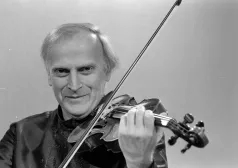

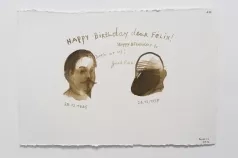

"Два прокурора"

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article

"Deux procureurs"

Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication

"Two prosecutors"

COMMENTAIRES RÉCENTS