Мы не будем пересказывать содержание «Хованщины». Напомним лишь, что исторической основой для этой оперы – как и прочие свои шедевры, Модест Петрович Мусоргский ее писал-писал, да так до конца жизни и не дописал, дописывал Н. А. Римский-Корсаков – стали события, произошедшие на Руси после 1682 года, когда после смерти царя Фёдора Алексеевича власть фактически перешла к царевне Софье, хотя официально коронован был десятилетний Пётр. Композитор исследовал и использовал в своем сочинении не только самый известный, первый, майский, стрелецкий бунт, после которого фактически властвовал князь Иван Хованский, но и второй, 1689 года, и некоторые фрагменты третьего, 1698 года, после которого власть окончательно перешла к Петру I.

Известно, что последний бунт произошел во время пребывания Петра I за границей в Великом посольстве в Европу, куда он отправился в сопровождении, среди прочих, хорошо известного в Швейцарии Франца Лефорта с целью «установления военно-политических и культурно-экономических, а также научных связей с государствами Западной Европы». В качестве причин бунта стрельцов, то есть служащих особого регулярного войска, которое существовало в России с середины XVI по начало XVIII века, исследователи обычно называют тяготы военных походов, недостаточность жалования, оторванность от семей, назначение иностранных офицеров на высшие военные должности. Отмечают они и возможные политические мотивации: по многим свидетельствам и показаниям, часто полученным под пытками, стрельцы планировали возвести на престол царевну Софью, ранее бывшую регентшей при малолетних Петре и Иване. Восстание было подавлено рейтарами Петра, более тысячи человек казнили, а царевну Софью, которая уже после второго бунта была отстранена от власти ставшим совершеннолетним Петром, после допросов насильно постригли в монахини в Новодевичьем монастыре.

Путь на отечественную сцену оказался для «Хованщины» тернистым: «к цензурным трудностям, связанным с изображением реальных политических конфликтов, массовых движений, присоединилась дополнительная — невозможность изображения на сцене религиозных распрей», так суммировал возникшие проблемы советский музыкальный критик А. Гозенпуд. Лишь благодаря Федору Шаляпину, исполнявшему роль Досифея, «Хованщина» появилась на сцене Мариинского театра – в 1911 году, Римский-Корсаков до этого не дожил, – и с тех пор не сходит с лучших оперных сцен мира. В справочной литературе легко найти информацию о том, что в 1907 году Дягилев показал 5-й акт Хованщины в Париже и решил привезти всю оперу на выставку летом 1913 года. Но он хотел сделать новую редакцию, так как Римский-Корсаков многие сцены убрал и во многом «смягчил» Мусоргского. За нее взялись Морис Равель и Игорь Стравинский, премьера этой редакции состоялась в Париже в июне 1913 года и имела огромный успех. Затем Дмитрий Шостакович сделал полностью новую инструментовку по вокальной строке Мусоргского, ее впервые представили публике в 1960 году в Ленинграде. В 1989 году состоялась постановка «Хованщины» под руководством Клаудио Аббадо в Wiener Staatsoper. Маэстро решил соединить версию Шостаковича и добавить финальный хор Стравинского из дягилевской постановки. Эта версия стала «эталонной» на Западе и практически все театры в нерусскоязычном пространстве сейчас ставят именно её, женевский не является исключением. Но сколько постановок, столько и вопросов к ним.

Наши читатели понимают, конечно, что именно период властвования князя Хованского породил слово «хованщина», с этой самой «щиной» (суффикс+окончание), которая используется при создании собирательных существительных, нужных для обозначения явления, причем обычно с негативной коннотацией. Вспомним навскидку: военщина, гапоновщина, дедовщина, матерщина, ежовщина, уголовщина, поножовщина. Примеров много, только не надо ставить в один ряд с ними «Смоленщину» из стихотворения Константина Симонова – это другая опера. (В опере Мусоргского авторство приписывается непосредственно Петру – на вопрос Досифея, что сказал царь Петр, Шакловитый отвечает: «Обозвал «хованщиной» и велел сыскать».) Все эти слова столь же труднопроизносимы для иностранцев (одну русскую букву «щ» обычно изображают три или четыре латинские), сколь труднопонимаемы обозначаемые ими понятия. Что приводит к самым разных трактовкам отдельных периодов русской истории вообще и оперы Мусоргского в частности.

Постановки «Хованщины» в Женеве мы ожидали, как всегда, с интересом и опаской и следили за всеми сигналами, подаваемыми местным Большим театром. Февральский номер распространяемого театром журнала дал информацию к размышлению. Из опубликованного в нем интервью польского тенора Арнольда Рутковского (Андрей Хованский в новой постановке) мы поняли его отношение к попыткам бойкота русской культуры («Насколько мне известно, Мусоргский не был ярым коммунистом, он просто создавал великолепные произведения»). А из откровений американской меццо-сопрано Раханн Брайс-Дэвис, решившей посвятить себя оперному искусству под влиянием Ольги Бородиной и теперь поющей Марфу, узнали, как трудно ей даются русские тексты. В том же номере опубликована статья писателя Михаила Шишкина – 21 марта 2025 года пополнившего список иноагентов министерства юстиции РФ – под названием «Жертва как победа», об Алексее Навальном, что должно было послужить предупреждением.

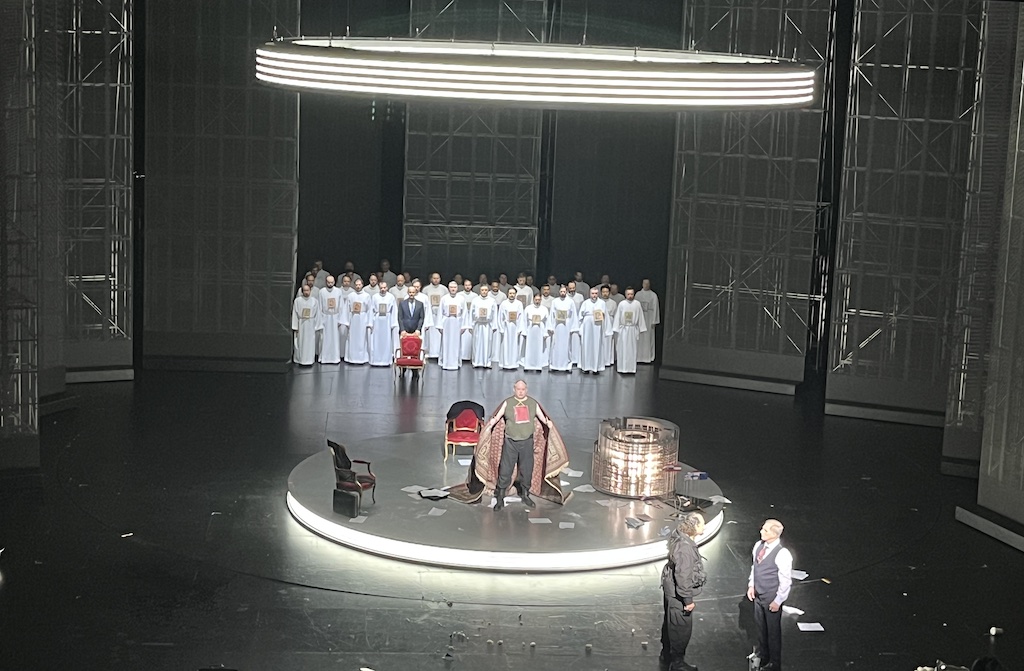

И любовь Рутковского к русской музыки, и затруднения Брайс-Дэвис были видны и на сцене – к сожалению, созданный американской певицей образ Марфы удачным назвать нельзя: и драматизма в нем не было, и слов не разобрать. Наибольшее же впечатление безусловно произвел на нас Тарас Штонда в роли Досифея: старая классическая школа проявила себя во всем блеске, и спасибо ему огромное за профессионализм и за смелость, ведь наверняка многие совсем не музыкальные критики осуждают народного артиста Украины за исполнение русского репертуара. На втором месте, если пользоваться спортивной терминологией, его российский коллега Дмитрий Ульянов, уже хорошо известный женевской публике, в партии Ивана Хованского. Вполне в образе был и российский тенор Дмитрий Головнин, он же князь Василий Голицын. (В постановке «Войны и мира» 2021 года он пел Анатоля Куракина.) Вообще, певцы в данном случае оказались сильнее исполнительниц-женщин.

Но мы живем в эпоху режиссерского театра, когда не исполнители, а режиссеры-постановщики решают все. Поэтому с особым вниманием прочитали мы интервью Каликсто Биейто, заканчивающего «Хованщиной» свой русский цикл в Женеве, вслед за «Войной и миром» в 2021 году и «Леди Макбет Мценского уезда» в 2023-м. Из наших рецензий на эти спектакли вы могли получить представление о его стиле, даже если не знакомы с ним лично. Вот и в «Хованщине» его привлекли, как выяснилось, «огромная сила, смешанная с ностальгией и массовым насилием». О вкусах не спорят, и нет оснований сомневаться в искренности режиссера. Однако далее в интервью он говорил о том, что в его планы не входило связывать оперу Мусоргского с современной тематикой. «Я ничего не хочу добавлять к существующему контексту и не интересуюсь социальным и политическим театром, поскольку я не социолог и не политик». Ну, тут Каликсто Биейто явно покривил душой.

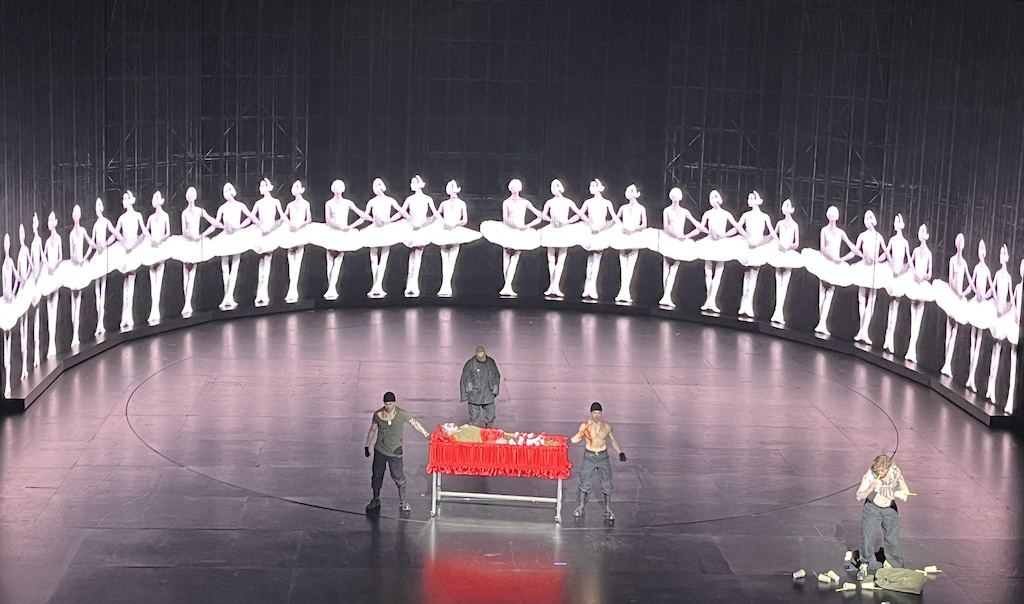

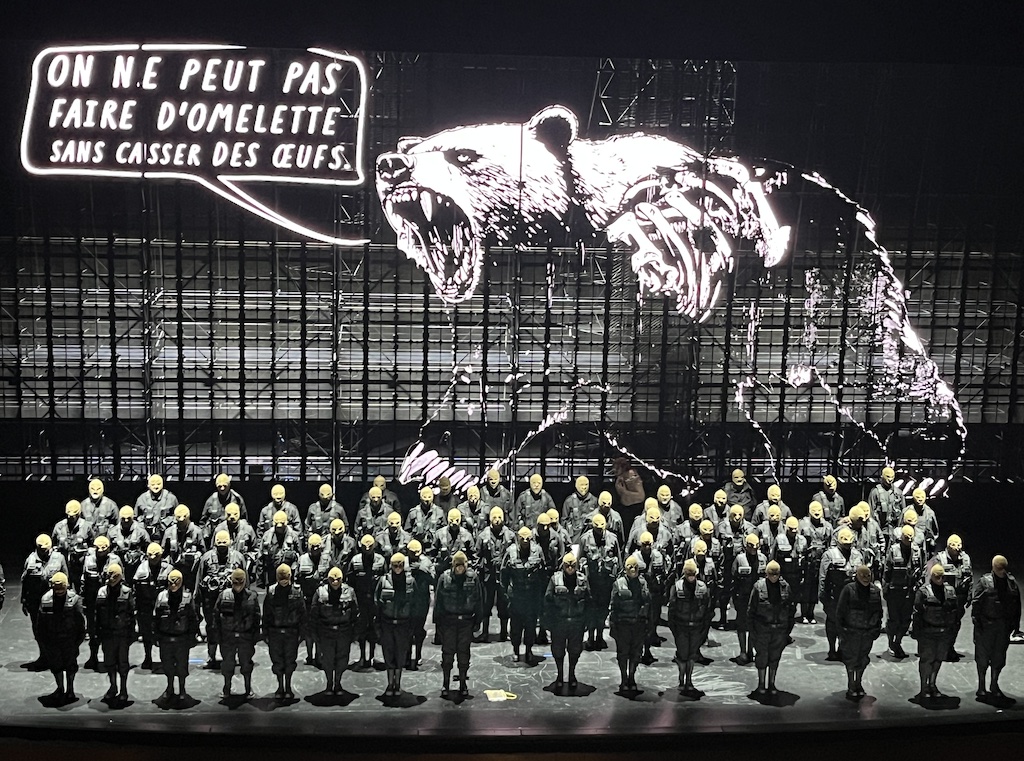

Конечно, мы не ожидали увидеть на сцене женевского театра воссоздание постановки Большого театра 1950 года, в течение десятилетий заслуженно считавшейся эталонной. Но не были готовы и к появлению, вместо эпиграфа, «Смерть решает все проблемы. Нет человека - нет проблемы», после чего, на фоне знаменитой прекрасной увертюры «Рассвет на Москве-реке», регулярно исполняемой в концертах как самостоятельное симфоническое произведение, сначала массовки с чемоданами, а потом гроба Сталина – прямиком из фильма «Смерть Сталина», но еще и в окружении танцующих на заднике сцены лебедей. Намек поняли: смерть, «Лебединое озеро», а Петр Ильич уже далече и не возмутится тем, что «его» лебеди танцуют под чужую музыку. (Лебедей далее сменят сначала коды российских хакеров, затем фреска в стиле соцреализма и порядком поднадоевший уже «русский медведь».) Интересно, что есть один исторический факт, о котором Каликсто Биейто вряд ли знает, но который мог бы в какой-то степени оправдать такое начало спектакля. Дело в том, что именно «Хованщина» шла на сцене Большого театра на следующий после похорон Сталина день, после трехдневного траура. Народная артистка СССР Вера Давыдова, пользовавшаяся особым расположением «отца народов», была великолепна в роли Марфы, за исполнение которой она получила в 1951 году свою третью Сталинскую премию первой степени. И можно только догадываться, о чем певица думала в тот вечер, призывая на помощь «силы потайные, силы великие, души, отбывшие в ми-и-р неведомый»?

Не думаем, что эта постановка войдет в число «нетленок». А вот сама опера вовсе не утратила актуальности. Очень жаль, что авторы спектакля не уделили большего внимания работе солистов и артистов хора с текстом, имеющим огромное значение. Но русскоязычный зритель наверняка разберет обращенные к толпе слова Хованского «Дети, дети мои! Москва и Русь (спаси Бог!) в погроме великом...», и «считает» упрек Голицына Хованскому «Мы теперь местов лишились, Ты же сам нас уладил, князь, с холопьем поровнял», и стенания Шакловитого, оплакивающего участь Руси («Спит стрелецкое гнездо, спи, русский люд, ворог не дремлет»), и предупреждение «Литва проснулась!», и констатацию Иваном Хованским «и так уж на Руси великой не весело, не радостно живётся», и растерянность «пришлого люда», наблюдающего в финале за тем, как горят основные персонажи «Ох ты, родная матушка Русь... Кто же теперь тебя, родимую утешит, успокоит?..» Этот последний вопрос остается открытым. И нужно ли что-то добавлять к контексту?

Очень жаль, что эта опера, до краев переполненная эмоциями, в постановке Большого театра Женевы оставляет зрителя равнодушным. В антракте народ покидал и без того не полный премьерный зал...

От редакции: Спектакль будет показан еще четыре раза, так что у вас есть возможность составить собственное мнение. А мы дарим вам несколько минут уникальной записи «пропущенных» в постановке Плясок персидок с солирующей Майей Плисецкой. Без противогаза.