Барбара Профета - наш человек с 1994 года, момента, когда она, будучи студенткой факультета славистики Женевского университета, впервые приехала в Санкт-Петербург на практику.

Наша Газета: Барбара, Вы видели Россию в момент больших экономических и политических изменений, и с тех пор следуете за развитием общества и ведете свои программы между двумя странами. С чего все начиналось?

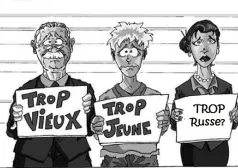

Барбара Профета: Как известно, все, кто когда-либо посещал Россию, делятся на две категории: одни немедленно влюбляются в эту страну, другие понимают, что терпеть ее не могут (таких, конечно, меньшинство). А со мной произошло первое - я безоглядно и полностью влюбилась.

Когда я впервые оказалась в Санкт-Петербурге 15 лет назад, мой русский был не настолько хорош, чтобы понимать все. Меня поселили у одной пожилой женщины, и я с удивлением прислушивалась к тому, как она весь день говорит по телефону. В ванной комнате у бабушки имелся громадный склад... носовых платков. Оказалось, та работает на текстильной фабрике, а зарплату им выдали готовой продукцией. С раннего утра она обзванивала своих знакомых, выясняя, кому что выдали (рыбу, доски, посуду), и устраивая архисложные цепочки обмена и продажи. Думаю, бабушкины усилия увенчались успехом, и она смогла добыть денег, потому что вечером она поставила передо мной тарелку с горячей едой, и так продолжалось каждый день моей жизни в ее гостеприимном доме.

Мои контакты с Россией развивались, я повзрослела, завершила учебу и много лет работала для Международного общества Красного Креста, а затем ЮНИСЕФ. Моя роль заключается в участии в гуманитарных миссиях, когда я провожу по много месяцев за границей, а на отпуск возвращаюсь в Швейцарию. Так, я работала в Армении, Азербайджане, Киргизстане, Таджикистане, Узбекистане, Колумбии, в августе вернулась из Шри-Ланки, и сейчас ожидаю нового назначения.

Параллельно я веду собственный проект, который называется «BridgingBorders» - «Преодоление границ». В реальности он работает уже с 2000 года, но из-за нехватки времени мы с единомышленниками только в 2007 году зарегистрировали «BridgingBorders» как некоммерческую гуманитарную организацию в Женеве. В проекте заняты многочисленные волонтеры, специалисты в области социальной терапии, переводчики.

Параллельно я веду собственный проект, который называется «BridgingBorders» - «Преодоление границ». В реальности он работает уже с 2000 года, но из-за нехватки времени мы с единомышленниками только в 2007 году зарегистрировали «BridgingBorders» как некоммерческую гуманитарную организацию в Женеве. В проекте заняты многочисленные волонтеры, специалисты в области социальной терапии, переводчики.

НГ: Несмотря на свое название, проект по сути своей очень созидающий. Расскажите о нем подробнее.

БП: Мы работаем с целью помочь разнообразным группам людей, которые испытывают трудности. Начали мы с детей-инвалилов было, скорее, случайностью, и произошло благодаря моему юношескому опыту волонтариата в психоневрологическом интернате Москвы. Проект помогает в обмене опытом между Россией и Швейцарией в области защиты и организации жизни инвалидов. Мы организуем поездки семей с детьми-инвалидами из одной страны в другую.

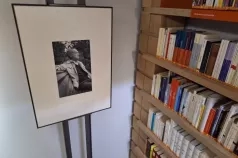

Первый визит в Швейцарию состоялся в 2007 году, в кантон Вале приехала группа из 6 детей, 6 сопровождающих родителей и 3 взрослых из социальных служб. Наши гости из России провели одну неделю в местечке Ветроз под Сионом, под патронажем организации Cérébral Valais, объединяющей инвалидов Вале и родителей таких детей. А затем на неделю переместились в горы, в Веркорен, с помощью ассоциации ASA Valais. (примечание от «Нашей Газеты»: на иллюстрациях к этой статье вы можете видеть запечатленные на фотоаппарат свидетельства этой поездки).

Этот опыт принес очень много обеим сторонам, и швейцарской, и русской. Россияне увидели, что не нужно скрывать своих детей и комплексовать самим. Представляете, одна мама 10-летнего ребенка настолько стеснялась инвалидной коляски, что вовсе не взяла ее с собой! И с упорством носила сына руках, скрывая его неспособность передвигаться, что было неудобно ни ей, ни ребенку. Лишь через неделю я смогла убедить ее воспользоваться нашей инвалидной коляской.

В России родители детей-инвалидов, как и сами дети, маргинализированы обществом и как бы выставлены на его обочину. В Швейцарии им нужно было привыкнуть, что можно гулять с инвалидной коляской, и прохожие скажут тебе «Привет» просто потому, что хотят поздороваться, а не чтобы рассмотреть получше ребенка.

В России родители детей-инвалидов, как и сами дети, маргинализированы обществом и как бы выставлены на его обочину. В Швейцарии им нужно было привыкнуть, что можно гулять с инвалидной коляской, и прохожие скажут тебе «Привет» просто потому, что хотят поздороваться, а не чтобы рассмотреть получше ребенка.

Швейцарцы же получили заряд бодрости, соприкоснувшись с энергией и жизненной силой своих русских коллег-родителей! Надо честно сказать, что здесь такие семьи часто теряют желание организовывать и улучшать свою и детскую жизнь, и склонны полагаться на социальные институты. В этом им есть чему поучиться у русских, которые все делают сами.

В 2007-08 годах мы организовали еще один замечательный проект: «Театр без границ». Пять человек с нарушениями физического и психоневрологического развития из психоневрологического интерната №° 3 города Петергофа, где ставит спектакли арт-терапии профессиональная актриса Елены Шифферс, приехали в Тичино. А их коллеги по здоровью, швейцарцы под руководством режиссера Антонелло Чеккинато и при поддержке всемирно известной школы пантомимы Dimitri (открытой знаменитым швейцарским актером-клоуном в Лугано, откуда я родом) создали первый вариант импровизации «Прогулка» и сыграли несколько спектаклей.

Через несколько месяцев труппа воссоединилась уже на сцене в Санкт-Петербурге. У нас было множество зрителей, за спектаклем последовали репортажи, статьи. Так театр инвалидов перерос из мероприятия, показываемого только в стенах специализированных интернатов, и вышел на международный уровень.

Через несколько месяцев труппа воссоединилась уже на сцене в Санкт-Петербурге. У нас было множество зрителей, за спектаклем последовали репортажи, статьи. Так театр инвалидов перерос из мероприятия, показываемого только в стенах специализированных интернатов, и вышел на международный уровень.

А через неделю, 21 сентября, мы встречаем в кантоне Вале новую группу из двух десятков ребят-инвалидов и их родителей из Сибири.

НГ: Барбара, Вашей энергией нельзя не восхищаться. Говоря о русской душе, частичкой которой Вы, несомненно, обладаете, то нужно заметить: наши люди предприимчивы, склонны к «пробиванию стен головой» и авантюрам. Какую самую большую авантюру совершили в жизни?

БП: Самой большая авантюрой была учеба в МГУ в 1996 году. Так как у меня в характере есть тенденция выбирать самые сложные проекты, во время учебы на факультете славистики я взяла в качестве темы дипломной работы лингвистику. Дисциплина эта непростая даже для тех, у кого русский родной язык, что же говорить об уроженке Тичино, начавшей учить его всего пару лет назад...

Но у меня был замечательный профессор, Андрей Зализняк, который был настолько востребован, что полгода преподавал в университете Женевы, а полгода - в МГУ. И тогда я решила, что для успеха диплома нужно не расставаться с профессором, а ехать учиться в Москву.

Профессор Жорж Нива, наш декан факультета, "благословил" меня на участие в программе обмена студентами между Женевой и МГУ, я подала заявку на стипендию и отправилась в Москву аж на 2 семестра!

Записавшись в МГУ, я решила полностью войти в образ и жить так, словно бы я была русской. Сложнее всего оказалась материальная сторона. Моя стипендия составляла 13,5 долларов или 74 тысячи рублей. Цифры эти, конечно же, доинфляционные. Для сравнения, проездной студенческий билет стоил 50 тысяч рублей, а пообедать в университетской столовой МГУ можно было за 10-12 тысяч.

Записавшись в МГУ, я решила полностью войти в образ и жить так, словно бы я была русской. Сложнее всего оказалась материальная сторона. Моя стипендия составляла 13,5 долларов или 74 тысячи рублей. Цифры эти, конечно же, доинфляционные. Для сравнения, проездной студенческий билет стоил 50 тысяч рублей, а пообедать в университетской столовой МГУ можно было за 10-12 тысяч.

НГ: Наверняка наши читатели помнят эти суммы с нулями. Например, моя первая журналистская зарплата была не больше, не меньше, как 1 миллион рублей! Правда, сразу после прошла денежная реформа по усекновению нулей, так что в следующем месяце я заработала всего лишь одну тысячу рублей, и с тех пор так больше никогда и не была миллионершей.

БП: А мне, за то, чтобы получить эту стипендию, нужно было еще побороться. По условиям двусторонней программы обмена, на мое место в Женевском университете должен был приехать студент из Москвы. Но в том году такого кандидата среди филологов не нашлось, поэтому в Женеву отправился студент с факультета химии. Что привело к бюрократической путанице. На филфаке мне денег не выдавали, потому что международный студенческий обмен был с факультетом химии, а на химфаке я в списках не значилась, так как училась не у них.

Итак, в первую осень в Москве раз в месяц я отправлялась на химфак, пешком, за несколько километров под дождем и снегом, за стипендией в 13 долларов 50 центов. Старушка из бухгалтерии откладывала в сторонку свое вязание, тыкала пальцем в ведомость и ругалась: «Девушка, вы читать умеете? Нету тут вашей фамилии, нету, идите на свой факультет.» И каждый раз приходилось звонить в деканат и объясняться.

А я из принципа не хотела просить помощи от родителей, которым гордо рассказывала, что прекрасно живу в Москве и ни в чем не нуждаюсь. К счастью, я нашла подработку, давая уроки итальянского языка. А еще больше мне повезло, когда профессор Зализняк привел меня в гости к одной из коллег на кафедру иностранных языков в недавно созданном Российском государственном университете. Там во время кофепития меня случайно забыли... Я сидела в уголке с чашкой, и тут одна из дам-профессоров спросила, что я здесь делаю. Оказалось, она ведет у студентов итальянский. Типичная ситуация советских времен: изумительно говорившая на языке преподавательница никогда не выезжала за границу и была страшно рада встретить живого носителя языка! С ее подачи меня оформили ассистентом, и я тоже стала заниматься со студентами.

А я из принципа не хотела просить помощи от родителей, которым гордо рассказывала, что прекрасно живу в Москве и ни в чем не нуждаюсь. К счастью, я нашла подработку, давая уроки итальянского языка. А еще больше мне повезло, когда профессор Зализняк привел меня в гости к одной из коллег на кафедру иностранных языков в недавно созданном Российском государственном университете. Там во время кофепития меня случайно забыли... Я сидела в уголке с чашкой, и тут одна из дам-профессоров спросила, что я здесь делаю. Оказалось, она ведет у студентов итальянский. Типичная ситуация советских времен: изумительно говорившая на языке преподавательница никогда не выезжала за границу и была страшно рада встретить живого носителя языка! С ее подачи меня оформили ассистентом, и я тоже стала заниматься со студентами.

В том же году я пережила опыт, оказавший влияние на всю последующую жизнь - это была работа волонтером в психоневрологическом интернате N° 30 в Москве. В первый раз я проникла туда практически нелегально, переодевшись в православную послушницу из церкви. Маскарад не удался, зато мне был выдан лист со списком анализов, которые нужно было сдать, чтобы работать в интернате. Отдельная история, как я добыла их, зарегистрировавшись под именем «Варвара Профетова» - якобы кузина сотрудника больницы, эмигрировавшая в юности в Швейцарию (иностранцы без таких документов, как «propiska» и «napravlenie» в ту эпоху в обычных больницах не обслуживались)...

НГ: Представьте, кем бы вы стали и как жили, родившись в России?

Я много фантазировала на этот счет. Знаете, моя сестра выдумала теорию, что в нашем роду был предок-эмигрант, еврей русского происхождения, бежавший в Европу. Зерно правды в этой идее, наверняка, есть... Думаю, я была бы в России кем-то вроде диссидента. Выступала бы против власти, ходила на демонстрации. Но отдаю себе отчет, что это связано не с политической ситуацией именно в России, а с тем, что такие люди, как я, где бы они не родились и не жили, везде будут преодолевать границы и стараться улучшить мир.

НГ: Какие границы вы бы хотели преодолеть в Швейцарии? В мире?

БП: Скорее, не территориальные - с ними мы как-то привыкли обходиться, а ментальные. Изменить состояние духа человека, который много думает о материальном, рассчитывает на технологический прогресс и не хочет проявлять собственную инициативу. А ведь именно это приносит результаты во всех наших начинаниях!

От редакции: 27 сентября все те, кому не чужда проблематика детей-инвалидов и международного сотрудничества в этой области, сердечно приглашаются на праздник, который проводит объединение Cérébral Valais. Для родителей и детей из Вале этот традиционно отмечаемый день станет особым благодаря присутствию гостей из России. Сибиряки же обещали организовать праздничные развлечения во второй половине дня. Мероприятие завершится торжественным ужином с участием представителей руководства кантона.

Связаться напрямую с Барбарой Профета можно по телефону 079 / 294 51 34 и по е-майлу: barbaraprofeta.bb@.gmail.com. А электронный календарь визита - посмотреть здесь.

Ассоциация "BridgingBorders" выражает свою благодарность консульской службе Швейцарии в Москве за поддержку и 26 специальных гуманитарных виз, выданных российским участникам поездки. И авиакомпании Swiss за 6 бесплатно предоставленных билетов для детей.

Параллельно я веду собственный проект, который называется «BridgingBorders» - «Преодоление границ». В реальности он работает уже с 2000 года, но из-за нехватки времени мы с единомышленниками только в 2007 году зарегистрировали «BridgingBorders» как некоммерческую гуманитарную организацию в Женеве. В проекте заняты многочисленные волонтеры, специалисты в области социальной терапии, переводчики.

Параллельно я веду собственный проект, который называется «BridgingBorders» - «Преодоление границ». В реальности он работает уже с 2000 года, но из-за нехватки времени мы с единомышленниками только в 2007 году зарегистрировали «BridgingBorders» как некоммерческую гуманитарную организацию в Женеве. В проекте заняты многочисленные волонтеры, специалисты в области социальной терапии, переводчики.  В России родители детей-инвалидов, как и сами дети, маргинализированы обществом и как бы выставлены на его обочину. В Швейцарии им нужно было привыкнуть, что можно гулять с инвалидной коляской, и прохожие скажут тебе «Привет» просто потому, что хотят поздороваться, а не чтобы рассмотреть получше ребенка.

В России родители детей-инвалидов, как и сами дети, маргинализированы обществом и как бы выставлены на его обочину. В Швейцарии им нужно было привыкнуть, что можно гулять с инвалидной коляской, и прохожие скажут тебе «Привет» просто потому, что хотят поздороваться, а не чтобы рассмотреть получше ребенка.  Через несколько месяцев труппа воссоединилась уже на сцене в Санкт-Петербурге. У нас было множество зрителей, за спектаклем последовали репортажи, статьи. Так театр инвалидов перерос из мероприятия, показываемого только в стенах специализированных интернатов, и вышел на международный уровень.

Через несколько месяцев труппа воссоединилась уже на сцене в Санкт-Петербурге. У нас было множество зрителей, за спектаклем последовали репортажи, статьи. Так театр инвалидов перерос из мероприятия, показываемого только в стенах специализированных интернатов, и вышел на международный уровень.  Записавшись в МГУ, я решила полностью войти в образ и жить так, словно бы я была русской. Сложнее всего оказалась материальная сторона. Моя стипендия составляла 13,5 долларов или 74 тысячи рублей. Цифры эти, конечно же, доинфляционные. Для сравнения, проездной студенческий билет стоил 50 тысяч рублей, а пообедать в университетской столовой МГУ можно было за 10-12 тысяч.

Записавшись в МГУ, я решила полностью войти в образ и жить так, словно бы я была русской. Сложнее всего оказалась материальная сторона. Моя стипендия составляла 13,5 долларов или 74 тысячи рублей. Цифры эти, конечно же, доинфляционные. Для сравнения, проездной студенческий билет стоил 50 тысяч рублей, а пообедать в университетской столовой МГУ можно было за 10-12 тысяч. А я из принципа не хотела просить помощи от родителей, которым гордо рассказывала, что прекрасно живу в Москве и ни в чем не нуждаюсь. К счастью, я нашла подработку, давая уроки итальянского языка. А еще больше мне повезло, когда профессор Зализняк привел меня в гости к одной из коллег на кафедру иностранных языков в недавно созданном Российском государственном университете. Там во время кофепития меня случайно забыли... Я сидела в уголке с чашкой, и тут одна из дам-профессоров спросила, что я здесь делаю. Оказалось, она ведет у студентов итальянский. Типичная ситуация советских времен: изумительно говорившая на языке преподавательница никогда не выезжала за границу и была страшно рада встретить живого носителя языка! С ее подачи меня оформили ассистентом, и я тоже стала заниматься со студентами.

А я из принципа не хотела просить помощи от родителей, которым гордо рассказывала, что прекрасно живу в Москве и ни в чем не нуждаюсь. К счастью, я нашла подработку, давая уроки итальянского языка. А еще больше мне повезло, когда профессор Зализняк привел меня в гости к одной из коллег на кафедру иностранных языков в недавно созданном Российском государственном университете. Там во время кофепития меня случайно забыли... Я сидела в уголке с чашкой, и тут одна из дам-профессоров спросила, что я здесь делаю. Оказалось, она ведет у студентов итальянский. Типичная ситуация советских времен: изумительно говорившая на языке преподавательница никогда не выезжала за границу и была страшно рада встретить живого носителя языка! С ее подачи меня оформили ассистентом, и я тоже стала заниматься со студентами.