Особо следует отметить фотографическую базу Суваринского архива, тем более что она первой была открыта миру. В самом конце 2016 года Институт выпустил альбом на английском языке «From Communism to Anti-communism. Photographs from the Boris Souvarine Collection at the Graduate Institute, Geneva», воспроизводящий фотографии из коллекции Суварина. Альбом вышел под редакцией Андре Либиха, почетного профессора института, политолога и историка, и Светланы Якимович, библиотекаря института, непосредственно работающей с «русской коллекцией».

Альбом состоит из четырех больших разделов: «От революции к Коминтерну», «Советская жизнь в 1931 году», «Смерть Сталина» и «Антикоммунизм в холодной войне». По замыслу авторов, переход от одного раздела к другому, как и само название выставки призваны показать эволюцию взглядов составителя коллекции. Каждая фотография и каждый документ раздела снабжены комментариями историков, предназначенными для читателя, не очень хорошо представляющего советские и коммунистические реалии (на какового, в принципе, альбом и рассчитан). Подчас авторы комментариев просто перечисляют изображенных на фотографии людей, дома, памятники или лозунги, разъясняя, что именно представлено и какой все это имеет смысл.

Из четырех частей фотографическими в прямом смысле слова являются две – первая, самая большая и самая ценная, и вторая. «От революции к Коминтерну» ‒ это собрание снимков революционной России 1917‒1920 годов, праздников, митингов, демонстраций. Львиная доля фотографий сделана во время II Конгресса Коминтерна летом 1920 года в Петрограде и Москве. Напомним, что Суварина там не было, он сидел в это время во французской тюрьме и впервые появился в России только на следующий год. Документы часто уникальны, они, судя по всему, достались Суварину из архива Коминтерна. Один только физиономический поиск по фотографиям деятелей революции и коммунистического движения (а лица часто просматриваются очень крупно) чего стоит!

Вторая часть альбома градус уникальности откровенно снижает. «Советская жизнь в 1931 году» ‒ это несколько постановочно-пропагандистских фотографий, распространявшихся об СССР и за границей, причем, в отличие от коминтерновской серии, часто не идеального качества. Колхозники на приеме у врача, колхозники слушают радио, пионеры Узбекистана в гостях у московских пионеров… Как документ эпохи это остается интересным, но уж только не как эксклюзивный архивный материал.

В разделе «Смерть Сталина» вообще никакого эксклюзива нет. Это просто собрание газетных материалов разных стран, от правдинского официоза до «Нью-Йорк Таймс», оповещающих о смерти отца народов. Опять же, как документы эпохи, это замечательно и интересно. Суварин материалы о своем практически личном враге тщательно собирал и хранил, но они общеизвестны, в отличие, кстати, от материалов четвертого, заключительного раздела. Это собрание карикатур конца 1940-х ‒ начала 1950-х годов на Сталина и его иностранных, прежде всего французских, названных поименно последователей. Карикатуры эти – по мнению рецензента, не очень-то и остроумные (изображать политических противников в виде вредных насекомых и за «железным занавесом» еще как умели!) – печатались и распространялись во Франции организацией « Paix et Liberté » («Мир и Свобода») и призваны были отвечать на расцветшую тогда в стране пышным цветом коммунистическую пропаганду. Суварин с « Paix et Liberté » активно сотрудничал.

Этот раздел, судя по всему, призван показать, до чего дошел коммунист Суварин, постепенно став антикоммунистом. Тем самым оправдывается и название, и сквозная идея всего альбома. С такой трактовкой можно поспорить. Суварин, как кажется, был и до конца дней оставался коммунистом, пусть и «беспартийным коммунистом», «независимым коммунистом», как он себя называл. Карикатуры в частности и общее отношение к советской жизни вообще доказывали его более чем критическое отношение к сталинскому социализму, но сам Суварин от «правильного», «неискаженного» социализма и коммунизма, а тем более от своих левых убеждений вроде бы не отказывался. Антисталинизм ‒ да, безусловно. Антисоветизм, как неприятие всего, что связано с Советским Союзом, ‒ тоже да, он вырос из антисталинизма. Но называть антисталинизм «антикоммунизмом», кажется, несколько опрометчиво. Неужто тогда разоблачавшие Сталина и сталинские методы, каждый по-своему, Лев Давидович Троцкий и Никита Сергеевич Хрущев ‒ тоже антикоммунисты?

Так что, несмотря на эклектичность и смешение тем, альбом «От коммунизма к антикоммунизму», как первая печатная ласточка, знакомящая мир с женевским суваринским собранием, весьма ценен.

Но вернемся к «русской» коллекции института. Тут не только суваринские материалы. Замечательно, что последними коллекция не ограничивается, ибо в этом случае нам невольно был бы навязан односторонний взгляд на Россию и революцию. Именно благодаря тому, что архив обосновался в Женеве, туда попала значительная коллекция, изначально 30-40 папок (о точном числе говорить трудно, потому что со временем материалы перекладывались), супружеской пары Екатерины Дмитриевны Кусковой (1869‒1958) и Сергея Николаевича Прокоповича (1871‒1955) – многолетних женевских жителей, давних эмигрантов, к слову, несопоставимо более известных в России, чем Суварин. Эта коллекция включает переписку, рукописи статей, а также собрание эмигрантской прессы с 1900 по 1954 годы.

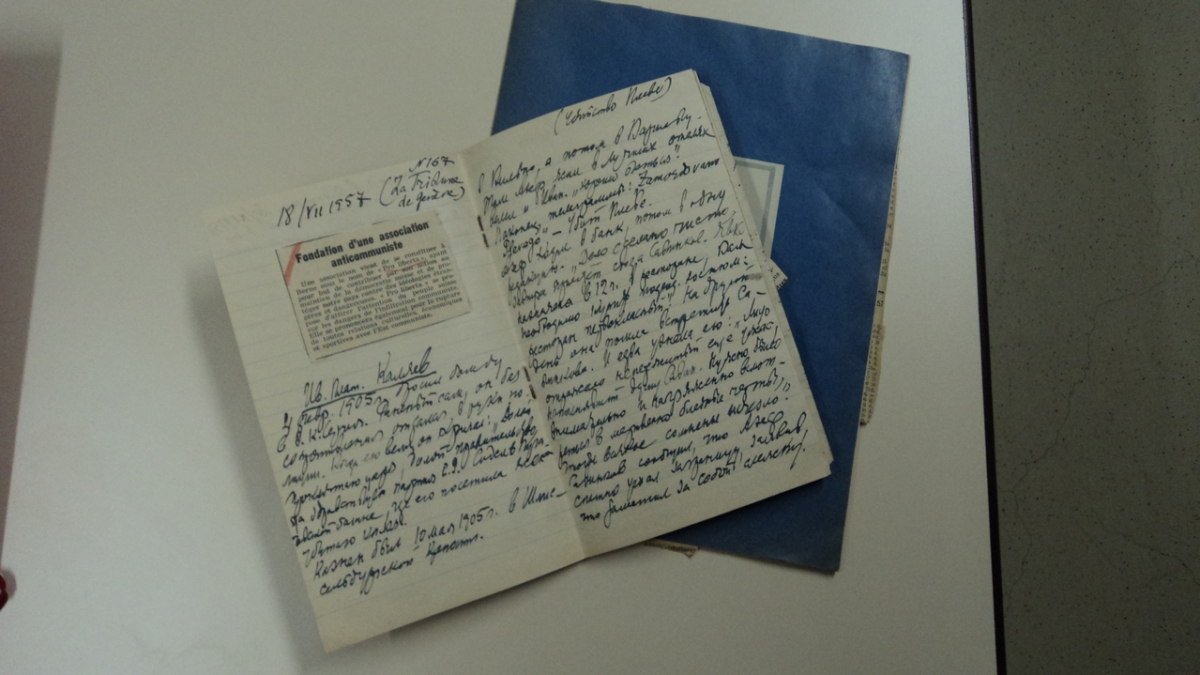

Эту пару в России знали многие, и в советские учебники они обязательно входили ‒ как враги рабочего движения и лично Ленина. В их жизни было все: социал-демократия, революция, издание газет, экономические исследования, а для Сергея Николаевича ‒ еще и министерский пост во Временном правительстве с июля по октябрь 1917 года, сначала торговли и промышленности, а затем продовольствия... Аресты, правда недолгие, со стороны большевиков, высылка из России в 1922 году, эмигрантские скитания по разным странам, наконец, жизнь в нейтрально-спокойной Женеве. Оба супруга оставались общественно активны до конца жизни: Сергей Николаевич писал книги и статьи на экономические темы, Екатерина Дмитриевна тоже писала, полемизировала, интересовалась жизнью и в СССР, и в диаспоре. Круг их интересов широк ‒ от Максима Горького и будней пятилеток до церковных русских разделений за границей. Вырезки из прессы разных стран и политических направлений. Письма, адресатов которых не счесть. Рукописи, как свои, так и чужие, отданные на хранение. Так, в архиве сохранены оригиналы тетради с газетными вырезками и выписками для работы самой Кусковой ‒ практически дневники, которые она вела десятилетиями, с 1920-х годов до последних лет жизни. Из «чужих» материалов «Кусковский» архив содержит, например, мемуары генерала Лазаря Федоровича Бичерахова (1882‒1952), активного участника Первой мировой и Гражданской войн на Кавказе и в Персии, его имя в некоторых краях в то смутное время даже стало нарицательным ‒ «бичераховщина». Находка этого материала стала совершенно неожиданной, даже российский исследователь А. Ю. Безугольный, автор вышедшей в 2011 году монографии о генерале, не знал о тексте мемуаров.

Работа по полной каталогизации архива Бориса Суварина продолжается в полном соответствии с пожеланием собирателя, высказанным в письме Жаку Фремону от 5 июля 1973 года: «Я бы хотел, чтобы был создан машинописный список архива, воспроизводящий даты и мои примечания к каждому документу». Наше время внесло в исполнение этого пожелания технические коррективы, и, как принято в наши дни, некоторую часть материалов архива можно просмотреть не в «машинописном списке», а на сетевых ресурсах. Но далеко не всю. «Русский» архив Graduate Institute открыт для исследователей (правда, там нет определенных часов работы, но при желании о встрече всегда можно договориться), а книжно-брошюрная часть архива в основном уже находится в институтской библиотеке.

Интереснейший архив ждет своих исследователей.