Алексей Любимов: «Я посредник между композиторами и публикой» | Alexeï Lubimov : « Je suis un intermédiaire entre les compositeurs et le public »

Читатели Нашей Газеты со стажем знают, что Русскому кружку Женевского университета пошел седьмой десяток. Его 50-летие отмечали с размахом, а вот 60-летие прошло незамеченным – помешали «текущие события». Наше издание дружит и сотрудничает с Русским кружком уже восемнадцатый год, с самого начала своего существования. Много было разного интересного за это время, но вот «выездных сессий», то есть проведения собраний Кружка вне университетских стен, мы не припомним. Так что предстоит своего рода премьера. Причина – в рояле. В академических кустах его не оказалось, пришлось обращаться в Консерваторию, которая любезно предоставила в распоряжение коллег зал, носящий имя Дину Липатти, блестящего румынского пианиста, у которого когда-то учился Андрей Волконский. Вот такое совпадение. Наличие инструмента и позволило организовать вечер с участием пианиста, клавесиниста, популяризатора современной и старинной музыки Алексея Любимова. Чтобы должным образом подготовить аудиторию к этому событию, мы связались с Алексеем Борисовичем, который любезно согласился ответить на наши вопросы.

Алексей Борисович, давайте начнем с истоков, а точнее с Ваших педагогов, ведь вы учились у таких мэтров, как Анна Даниловна Артоболевская (имя которой мало что скажет не профессионалам, но профессионалам скажет всё), а затем у Генриха Нейгауза и Льва Наумова.

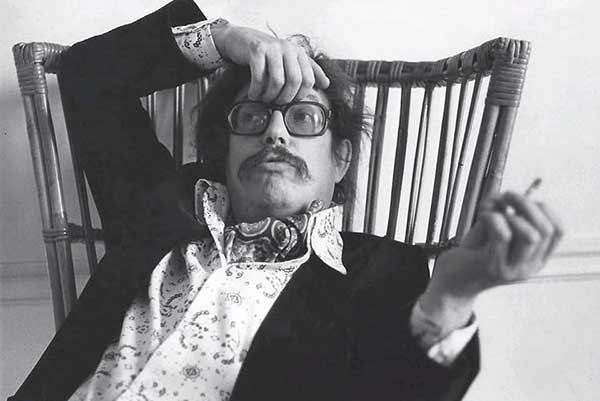

Давайте. Я родился в Москве в 1944 году. Провидение оказало мне и моей семье огромную услугу, поселив в одном доме нас и Анну Даниловну Артоболевскую, великого педагога, после учебы сначала в Киеве у В. В. Пухальского, а затем в Ленинграде, у М. В. Юдиной с 1943 года преподававшего в Центральной музыкальной школе. Она была потрясающим педагогом, воспитавшим полтора десятка лауреатов конкурсов. Именно ее, а не Наумова и Нейгауза, я считаю своим основным учителем. Ее метод преподавания, манера общения с учениками заложили основы всей моей последующей музыкальной жизни. Неожиданно именно она подсказала мне мою дальнейшую дорогу, приведя меня к Марии Вениаминовне Юдиной. Мне было 14 лет. Я не только стал поклонником исполнительства Юдиной, концерты которой были для меня преимущественны на фоне всех других, но знакомство и общение с ней определили мою позицию в отношении современной, неизвестной, запрещенной и полузапрещенной музыки, научили отстаивать свое видение, свою независимость.

Та же Анна Даниловна Артоболевская отвела меня к Нейгаузу, у которого я проучился год с небольшим, до смерти Генриха Густавовича, а потом пошел в класс одного из трех его ассистентов, Льва Николаевича Наумова, замечательного, мягкого человека. Нейгауз уже тогда подробно с нами не занимался, но слушал. Метод его занятий и его воззрения на музыку никак меня не устраивали, что я тогда не высказывал. У меня не получалось подладиться под его отношение к исполнительству, хотя его романтические, связанные с литературой ассоциации очень вдохновляли. При этом я чувствовал музыку как чистое искусство, без литературно-художественных или эмоциональных ассоциаций.

Недавно одна пианистка из бывшего СССР сказала мне, что, по ее мнению, русская школа или традиция больше касается физического воспитания – умения управлять своим телом, но ей не хватает рефлексии . Согласны ли Вы с такой оценкой?

Отчасти, да. Я бы сказал не только рефлексии, но и аналитического подхода к музыке. Вот со Львом Наумовым мне было интересно заниматься, потому что он сам был композитором и прекрасно знал все классические формы. Стилистика всегда ставилась во главу угла, но я ждал большего. Если говорить теперешним языком, то я ожидал структуралистского анализа произведений. Нашел я его позже.

В предстоящем вечере Вы выступите в роли исполнителя и рассказчика, но главным героем, так сказать, будет возмутительно мало известный на Западе композитор Андрей Волконский (1933-2008), потомок знаменитой княжеской фамилии, которого могут считать своим как швейцарцы (он родился в Женеве), так и россияне (он учился в Московской Консерватории у Юрия Шапорина) и французы (он умер в Экс-ан-Провансе, уехав в 1973-м, то есть при первой же возможности). Как возникла идея устроить вечер его памяти?

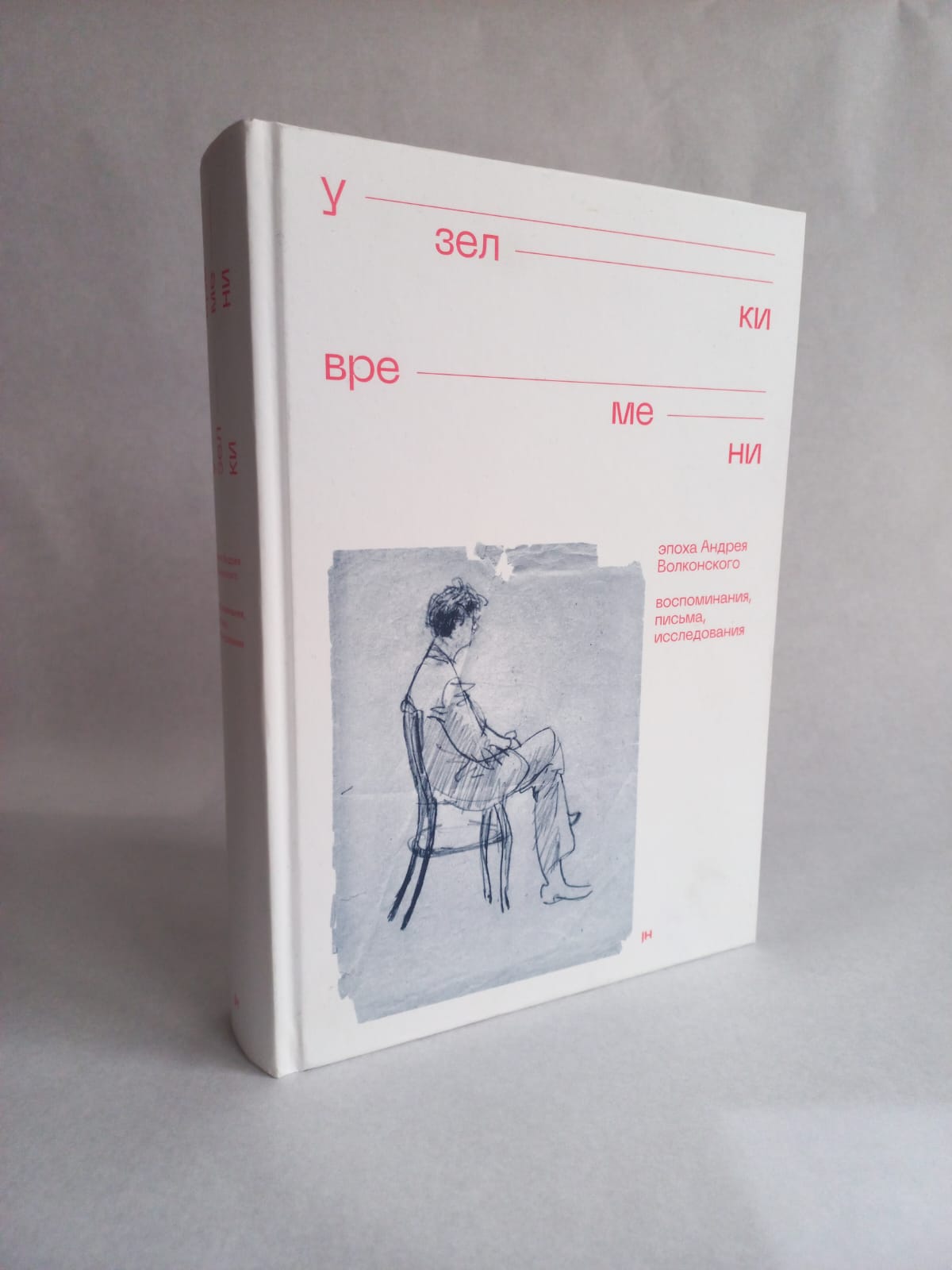

Так вышло, что мое имя сейчас больше известно в Европе, чем имя Андрея Волконского, но я считаю себя посредником между дорогими мне композиторами и публикой. Хочу заметить, что, уехав из СССР в 1973 году, он так и не получил никакого европейского паспорта, что ему очень бы помогло, сохранив нансеновский паспорт беженца. Он сознательно оставался персоной без государственной привязки. А идея устроить вечер родилась из общения с Жоржем Нива, который был немного знаком с Волконским. Я рассказал ему о большой книге материалов об Андрее Волконском, которую мы выпустили. Слово за слово, договорились устроить вечер в Женеве.

Последовав за родителями в СССР после войны, князь Волконский так и не стал «советским человеком» и в одном из интервью сказал, что старинная музыка удерживала его «от всей этой гадости», что вся его жизнь была протестом против советской власти, а творчество, в частности, додекафония, была пусть не политическим актом, но музыкальным действием. Сегодня многие творческие люди, не согласные с российской политикой и не имеющие возможности заявить об этом открыто, тоже ищут способы сделать это доступными им способами. Старинная музыка уже «освоена», так сказать, что имеется в наличии?

Отвечу вам с помощью собственного маленького примера. Когда разразилась война, я находился во Франции – я уже давно живу на два дома, не испытывая ни ностальгии, ни ощущения эмиграции. Ехать в Россию очень не хотелось – не из страха, а просто неприятно было очень. Я не знал, что с собой делать. А потом, вместе с московским домом культуры «Рассвет» с залом на 350-400 мест, который открылся в 2021 году и в котором мы проводили вечера современной музыки, мы решили сделать концерт с музыкой Валентина Сильвестрова. Филармонии мы такое предложить не могли, но, играя музыку Сильвестрова публично, мы выражали нашу позицию. Решили сделать отделение Шуберта и отделение Сильвестрова, сопоставимых по своему отношению к миру композиторов.

Я пригласил певицу Яну Иванилову, с которой мы еще в 1990-е годы записали в Бельгии цикл Сильвестрова «Ступени».

За два дня до концерта в администрацию стали звонить и предлагать его отменить. Администрация отказалась под предлогом, что все билеты проданы. В последний момент поменяли два отделения местами, то есть начали с Сильвестрова, которого я представил как широко известного украинского композитора. Зал был полный. Публика была «своя», никаких лозунгов и провокаций не было. После антракта играю я Экспромт Шуберта, как вдруг входят два амбала и возвещают, что концерт надо остановить, поскольку они получили сигнал, что в помещении находится бомба. Публика сидит, я продолжаю играть, понимая, что это провокация. Кто-то начинает снимать происходящее на телефон. Я доигрываю Экспромт, публика аплодирует. Амбалы просят всех освободить здание минут на двадцать. Все вышли, но концерт не продолжился, поскольку они ждали собак… Так подтвердилась пословица о «плохой мине при хорошей игре», как сформулировал это после концерта Лев Рубинштейн. Как ни странно, обошлось без всяких последствий. Но после этого я решил, что любой мой приезд в Россию будет связан с исполнением украинской музыки. И так и было.

Почему Вы уехали во Францию?

Да я и не уезжал. Дело в том, что в начале 1980-х я на восемь лет оказался невыездным из-за скандалов с фестивалем авангардной музыки в Риге. Потом начал выезжать. Вскоре развалился Советский Союз, и фирмы грамзаписи, в том числе французская Erato, стали искать новых артистов. Спасибо Эдисону Денисову, тогда уже во Франции известному, рекомендовавшему меня как исполнителя Моцарта на оригинальных инструментах. Прослушав мое исполнение Моцарта и Шуберта на историческом инструменте, директор фирмы сразу заключил со мной контракт на 15 дисков. Моей дочке было три года, у меня начались интенсивные европейские гастроли, и мы решили какое-то время пожить там. Плюс мне было удобнее оттуда заниматься поисками старинных инструментов. Фирма помогла получить вид на жительство и все социальные льготы, и мы постепенно вжились в эту жизнь, не теряя связи с Москвой, куда я вновь стал часто ездить с 1997 года, когда мы основали ФИСИИ – Факультет исторического и современного исполнительского искусства в Московской консерватории.

В рамках предстоящего университетско-консерваторского вечера будет показан фильм «Встречи с новой советской музыкой», снятый бельгийскими документалистами в Москве в самом начале 1970-х, с Вашим участием. Мне показались невероятно интересными все три присутствующих в нем больших интервью – с Андреем Волконским, Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым, и возникло несколько вопросов. Первый: Андрей Волконский указывает на смерть Сталина как на своеобразный водораздел в жизни нашей страны. Но почитание Сталина вернулось, 9 мая этого года несли его портреты. Надо ли понимать, что вода вновь сомкнулась над головой России?

Если отвечать на этот вопрос актуально, то да, Вы совершенно правы. Но мы говорим о той эпохе, эпохе Волконского, когда было ощущение постепенного освобождения от этого кошмара. Наверняка на предстоящем вечере об этом пойдет речь. Обратили ли Вы внимание на то, с какой осторожностью высказываются и Волконский, и Денисов?

Конечно, обратила. Удивительно, что им вообще разрешили участвовать в съемках…

Да, они получили разрешение, но не знаю, с какими оговорками. Самоцензура была безусловно. Волконский дал запись «Игры втроем», сделанную в Бельгии – другой у него не было, в России исполнение его сочинений тогда снимать не разрешали. Записи Денисова и Шнитке были сделаны специально для этого фильма – для этого нас позвали в Ленинградскую консерваторию. Потом мы думали, что ничего не получилось – нам никто не сказал, что фильм состоялся, что он смонтирован и вышел. Несколько лет назад мне сказали, что он был показан на каком-то берлинском фестивале, после чего всеми правдами и неправдами, с помощью бельгийских друзей, я заполучил копию. Собирая каталог сочинений Волконского, я наткнулся на фонды французского радио и нашел несколько записей, сделанных на фестивале в Ла-Рошели, в конце 1970-х. Два сочинения мне удалось по знакомству переписать. Остальные потом оказались в хранилище библиотеки и выдавались только исследователям, для одного прослушивания. Но я заполучил и их и выложил все в YouTube, для полноты картины его творчества. В выпущенной книге представлен полный каталог.

Всех участвовавших в фильме композиторов принято называть авангардистами. Однако Эдисон Денисов сказал, что очень не любит этот термин. А Вы как к нему относитесь?

Я тоже не люблю. Все эти термины – авангардисты, минималисты – теперь потеряли смысл. Как Вы знаете, первый авангард – это авангард двадцатых годов, второй, европейский, авангард – послевоенный, который сложился под знаменами композиторов Штокхаузена, Булеза, Ноно, чуть позже Берио и Лигети. Они и многие их последователи отрицали европейскую тональную традицию. Наш, советский, авангард, после Мосолова, Половинкина и Рославца в 1920-х, тоже начал заниматься европейским авангардом. Сначала была четверка: Денисов, Шнитке, Губайдулина, Волконский. Но Волконский в 1973 году уехал, его перестали поминать, и появились другие имена. Возникла «хренниковская семерка». Музыкальная жизнь продолжалась, часто «подпольно», складывались пост-авангардные течения. В 1988 году Союз композиторов под руководством того же Хренникова провел в Ленинграде Международный фестиваль современной музыки, куда были официально приглашены Кейдж, Ноно, Джон Адамс, все наши авангардисты и где были исполнены все самые радикальные авангардистские сочинения.

В 2018 году, когда Андрею Волконскому исполнилось бы 85 лет, в Москве и Тарусе проводились концерты фестиваля «Памяти Князя», одним из организаторов которого выступили Вы. Как это было? Как реагировала публика на музыку, которую многие считают сложной?

Фестивали, посвященные творчеству Андрея Волконского, начались задолго до этого. Первое исполнение его западных сочинений случилось в 1988 году на первой «Альтернативе», международном фестивале авангардной и экспериментальной музыки, организованном мною и Татьяной Гринденко с целью возвращения в Россию музыки композиторов-эмигрантов. В течение 1990-х годов музыка Волконского исполнялась неоднократно, проводились юбилейные концерты. Уже тогда его сочинения не носили того ореола сложности, непонятности, как можно было бы ожидать, они перестали быть радикальными. Фестиваль «Памяти Князя» был посвящен как его творчеству, так и самой разной музыке вокруг него, которая воспринималась уже как классика ХХ века, не вызывавшая никакой полемики.

В 2023 году в планах «Студии новой музыки» было проведение посвященных Волконскому конференции и концерта. Удалось ли это осуществить?

Да, хотя я в этом не участвовал, этим занималась Марианна Высоцкая и другие наши друзья. Успеху способствовали несколько факторов. Во-первых, постепенное исполнение всех его сочинений. Во-вторых, появление, в 2010 году, в Москве, Международного конкурса клавесинистов его имени – прошли два выпуска, на третий не хватило денег. В-третьих, было сделано, с моим участием, несколько записей, посвященных Волконскому. Так, мне удалось добыть из фондов «Мелодии» последнюю московскую запись Волконского Шести французских сюит Баха на клавесине, не смонтированную, положенную после его отъезда под замок. Мы все это смонтировали, и диски вышли на консерваторской фирме. Мои коллеги записали диск «Ранний Волконский», затем выпустили еще два диска. Кроме того, появилось объединение исполнителей на старинных инструментах «Волконский консорт».

В рамках предстоящего вечера его участники услышат несколько произведений Андрея Михайловича Волконского в записях разных лет, а одно — «Musica stricta. Fantasia ricercata для фортепиано» 1957 года – Вы исполните в прямом эфире, так сказать. Не могли бы Вы сказать о нем несколько слов?

Тут опять надо вспомнить Марию Вениаминовну Юдину, которая во всех своих концертах играла постепенно выплывавшую музыку ХХ века – Хиндемита, Бартока, Стравинского. В 1960 году, в концерте в Гнесинском зале, она впервые сыграла «Musica stricta» Волконского, которого тогда никто не знал как композитора, а лишь как клавесиниста, игравшего старинную музыку. Закончив, она обратилась к публике со словами: «Это сложная, новая музыка. Я понимаю, что с первого раза вы ее не поймете, поэтому я сыграю ее второй раз». Никакого скандала не было, было недоумение. Сам я тогда впервые услышал такую продвинутую музыку Волконского, более традиционные его сочинения были более известны. Но ничего подобного в Москве тогда не было, так что для публики исполнение Юдиной стало открытием. «Musica stricta» подверглась тогда мягкому, но осуждению официальной критикой. Союз композиторов приглядывал за Волконским если не негативно, то пристально, желая его «перевоспитать».

А вот в 1962 году, когда в Малом зале консерватории прошел концерт из произведений Мурада Кажлаева и Андрея Волконского, М. В. Юдина снова сыграла «Musica stricta», а потом впервые прозвучала «Сюита зеркал», вокальный цикл на стихи Федерико Гарсиа Лорки, которая начиналась с возгласа «Христос!». Можете себе представить… На репетиции побывала «комиссия», планировавшаяся запись вечера была отменена. А реакция публики на Сюиту была такой, что 18-минутное произведение было полностью исполнено еще раз. После этого за Волконским стали наблюдать, как за возмутителем спокойствия, а он нашел убежище в старинной музыке…

От редакции: Дорогие читатели! В запасе Алексея Борисовича еще множество интересных рассказов и прекрасной музыки, в количество мест в зале ограничено. Все организационные подробности – в нашем анонсе.