Великий немецкий поэт и драматург Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер никогда не был в Швейцарии, но именно он создал произведение, в котором она предстает как страна, где живут истинные патриоты. Вы уже догадались, что речь идет о пьесе «Вильгельм Телль», идея которой была подсказана Шиллеру его другом Иоганном Гёте. В 1805 году поэт скончается от туберкулеза в возрасте сорока пяти лет.

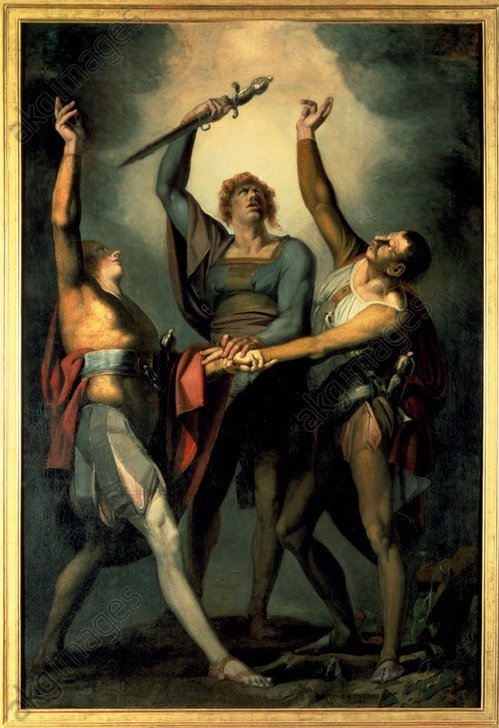

В одной пьесе, написанной в 1803-1804 году в Веймаре и ставшей последним его произведением, Шиллеру удается свести воедино две истории. Первая – о так называемой «Клятве на лугу Рютли», когда в 1308 году представители коммун Ури, Швиц и Унтервальден, ставших первыми кантонами Швейцарии, дали клятву объединиться для совместной борьбы против австрийских захватчиков. Вторая – о народном герое Швейцарии, который чуть ли не в одиночку освободил свою землю от Габсбургов. Обе истории, скорее всего, в значительной степени легенды, а не описания реальных исторических событий.

Вокруг них и сегодня не утихают споры. Но в нашу задачу не входит разбор деталей исторического процесса создания Швейцарского союза. Отметим один момент: в конце 19 века было принято решение считать днем рождения Швейцарской конфедерации 1 августа 1291 года, поскольку именно тогда, а не во время встречи на лугу Рютли произошло подписание так называемой Союзной грамоты. Таким образом, на деле «клятва на лугу Рютли» стала как бы вторичным по важности событием по сравнению с подписанием договора. Однако для не слишком просвещенного читателя все наоборот, и не в последнюю очередь – благодаря драме Шиллера или из-за нее, это уж как посмотреть.

Фигуры Вильгельма Телля тоже продолжает вызывать живой интерес. Многие исследователи полагают, что такого человека вообще не существовало, а все, связанное с его именем, – легенда, каких немало в фольклоре и других стран. Как бы то ни было, образ Вильгельма Телля сумел пройти сквозь века, а Шиллеру Швейцария обязана тем, что миф о замечательном стрельце из арбалета и отважном борце за независимость своей родины вышел за пределы страны и стал частью культурного наследия не только Европы, но и всего мира.

Пьеса «Вильгельм Телль» была поставлена в 1804 году в театре Веймара, и у Швейцарии появился новый образ – страны, где живут свободолюбивые люди, сумевшие избавиться от чужеземных завоевателей. Если раньше, говоря о Швейцарии, воспевали трудолюбие и добронравие ее жителей, теперь к этим качествам стали непременно добавлять патриотизм, смелость, отвагу.

Драма Шиллера имела такой успех, что в 1829 году Джоаккино Россини создал на ее основе оперу, которая с успехом идет во всем мире до сих пор. Какими же предстают швейцарцы в этом произведении? Они не сторонники бунта, более того, они – законопослушны, но до того момента, пока не сталкиваются с несправедливостью, с ущемлением прав.

Разве есть

Милей отчизны что-нибудь на свете?

Есть разве долг прекрасней, благородней,

Чем быть щитом безвинного народа

И угнетенных защищать права?

Их патриотизм не показушный, он проистекает из потребности жить свободно, быть независимым. Это не абстрактная национальная идея, а вполне конкретное стремление жить в своей стране так, как считает нужным именно ее население, а не в соответствии с навязанными кем-то правилами. И выражается патриотизм не в патетических лозунгах, а очень простыми словами, доходящими до сердца каждого:

Смерть не страшна... но жить,

не видя солнца, – вот, где беда.

Произведение Шиллера пользовалось такой популярностью, что его переводили на русский язык четыре раза! Первый – в 1829 году, а последний – в 1946-м. Однако образованная российская публика ознакомилась и с оригинальным текстом. Так, в 1827 году А.И. Тургенев, посмотрев в Дрездене спектакль «Вильгельм Телль», написал своему брату – будущему декабристу Н. И. Тургеневу: «Эта пьеса была как бы прологом моего швейцарского путешествия. Услышу звуки, уже из детства знакомые, увижу горы и долины, при изображении коих часто мечтал».

Интересный факт: когда в 1843 году поэт и переводчик Фёдор Миллер опубликовал свою версию «Вильгельма Телля», другой Тургенев, знаменитый русский писатель Иван Сергеевич, написал статью, в которой этот перевод раскритиковал, а заодно изложил, свое отношение к произведению немецкого поэта и свое понимание заложенных в нем идей.

Тургенев высоко оценил «Вильгельм Телля»: «Произведение, так верно выражающее характер целого народа, не может не быть великим произведением». Очевидно, Тургенев не сомневался в том, что патриотизм, любовь к справедливости – это качества, отражающие реальные черты швейцарского характера. Как он отмечает в своей статье, «восстание швейцарцев против их притеснителя совершается спокойно и неотразимо, <> не потрясая наружно обычаев, общественной тишины и порядка».

Особое внимание Тургенев, разумеется, уделяет фигуре Вильгельма Телля. Ему нравится его поведение: Телль не участвует в собраниях сторонников независимости Швейцарии, его не увидеть на поляне в Рютли. Он не клянется спасти родину, но, убивая наместника Габсбургов ландфохта Гесслера, фактически совершает это. Герой Шиллера – еще одно доказательство того, что и один в поле воин! Знаменателем отвел Телля на предложение примкнуть к тем, кто собирается сражаться против захватчиков: «Тот, кто силен, всегда сильней один». Он герой-одиночка. Как подчеркивает Тургенев, такие люди во все времена вызывают особое восхищение. Тургеневу вторит А.И. Герцен, который упоминает Вильгельм Телля, сравнивая с ним то бунтующего русского мужика, то декабриста П. И. Пестеля, то Дж. Гарибальди.

Русский читатель оценил произведение Шиллера не только за рассказ о свободолюбивом и патриотически настроенном народе. Многие нашли в драме и отголоски идей Руссо о Швейцарии как «райском месте». Федор Тютчев в 1851 году так перевел песню сына рыбака из «Вильгельма Телля»:

С озера веет прохлада и нега, –

Отрок заснул, убаюкан у брега.

Блаженные звуки

Он слышит во сне;

То ангелов лики

Поют в вышине.

И вот он очнулся от райского сна, –

Его, обнимая, ласкает волна,

И слышит он голос,

Как ропот струи:

«Приди, мой красавец,

В объятья мои!»

В двенадцати строчках два раза встречаются слова, которые вызывают у читателя ассоциации с раем: «блаженные звуки», «ангелов лики». Более того, сон отрока назван райским. Впоследствии эту песню положил на музыку Сергей Танеев и, слушая романс, люди в России переносились в Швейцарию – страну, где даже сыну простого рыбака снятся такие чудесные сны. Остается только пожалеть о том, что Тютчев не сделал перевода всего произведения.

Шиллер сумел написать драму из жизни швейцарского народа 14 века так, что она не воспринимается как нечто архаичное. В 1941 году Гитлер запретил «Вильгельма Телля» в Германии. Понятно, что это не было случайностью – идеи патриотизма, свободолюбия, нежелания подчиняться внешнему давлению и диктату продолжают оставаться актуальными и по сей день.

Все многочисленные режиссеры театра и кино, которые обращались к драме Шиллера, невольно вносили свой вклад в пропагандирование швейцарской легенды. Привлекал образ свободолюбивого героя и живописцев – Сальвадор Дали, например, создал целую серию картин, посвященных Вильгельму Теллю. Если вы имеете представление о творчестве склонного к эпатажу художника, то не будете удивлены, увидев на полотнах нечто, на первый взгляд, совершенно не связанное с увековеченной Шиллером легендой – Дали написал полотна, в которых воплотил свои вызванные ею эмоции.

Задержимся на минутку у картины под названием «Загадка Вильгельма Телля» – на ней швейцарский национальный герой, держащий в руках ребенка, изображен с лицом Ленина! Как вспоминала жена Дали Гала, картина приснилась художнику ночью, а рано утром он сказал ей: «У меня есть потрясающая идея! Вот увидишь, все от нее просто обалдеют, а уж особенно сюрреалисты. Даже не пытайся меня отговаривать, представь, этот новый Вильгельм Телль уже дважды являлся мне во сне! Ясно, что я имею ввиду Ленина. Я хочу написать его с ягодицей трехметровой длины, которую будет подпирать костыль. Для этого мне понадобится пять с половиной метров холста…»

Вильгельм Телль, он же Ленин, держит в руках сына, но смотрит на него с такой ненавистью, что кажется, сейчас он его проглотит. По мнению большинства искусствоведов, изучавших творчество художника, ребенок – это сам Сальвадор. Легенда о Вильгельме Телле дала Дали повод рассказать о своих детских страхах и выразить свою ненависть к отцу, с которым у художника были исключительно плохие отношения. Так Вильгельм Телль превратился из героя в чудовище. Картина эта стоила Дали окончательного разрыва с сюрреалистами, она вызвала массу споров, дискуссий. Одни возмущались, другие хвалили. В итоге даже тот, кто никогда не читал драму Шиллера, узнал о существовании швейцарского героя, миф о котором продолжал жить, наполняясь новым содержанием.