La culture russe est-elle condamnée?

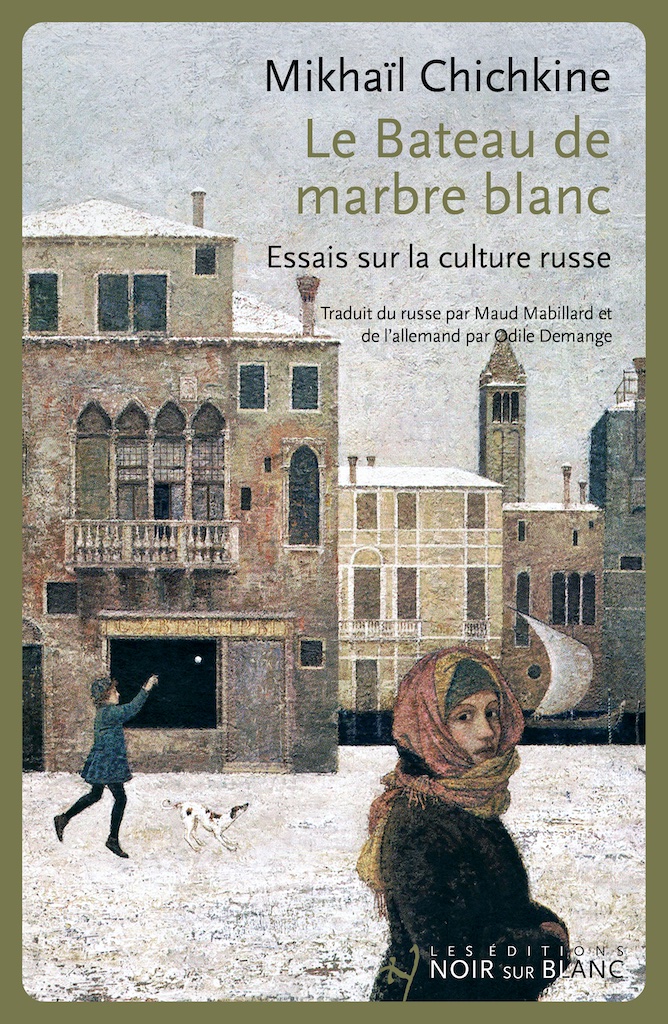

Le nouveau livre « français » de Mikhaïl Chichkine dont il va être ici question est original par sa forme puisqu'il ne s'agit pas simplement de la traduction d'une œuvre parue précédemment dans une autre langue, mais d'un recueil de textes écrits dans différentes langues, à différentes époques et publiés dans différents lieux. Ainsi, le texte intitulé Le Bateau de marbre blanc, qui donne son nom à l’ouvrage et fait office de préface, fût une première fois publié dans le recueil Dom (« La Maison »), à Saint-Pétersbourg, en 2021. Telle une ouverture d'opéra, il donne le ton en faisant allusion aux différents thèmes que l'auditeur (le lecteur) devra entendre par la suite : « La littérature est un loser. Même les plus grands livres ne rendent pas le monde meilleur d’un iota. (…) La grande littérature russe est un grand loser ». Dans un essai aussi touchant que personnel consacré à l’écrivain Vladimir Charov (1952-2018), l'image du navire de marbre blanc est également explicitée : « Tôt ou tard, on finit par comprendre : aucune vérité sacrée n’est contenue dans aucun mot, et il n’y a qu’un seul bateau, immense, sans feux ni équipage, qui nous emporte l'un après l'autre ». La mort. Et c'est sur ce bateau que vogue, selon l'auteur, la culture russe. Les admirateurs de l'œuvre de Mikhaïl Chichkine conviendront que de telles affirmations ne sont pas nouvelles pour lui ces derniers temps, et ils découvriront dans ce nouveau recueil, outre un certain nombre de déjà-lus, la confirmation que l'état d'esprit de l'écrivain ne devient pas moins pessimiste.

Une grande partie de la nouvelle édition dont je parle aujourd’hui est constituée de neuf des dix essais consacrés aux écrivains russes (le texte sur Dmitri Ragozine n'a pas été inclus) parus en 2024 chez BAbook sous le titre général Les Miens et assorti du sous-titre suivant : « Essais sur la littérature russe ». Le texte sur James Joyce a, quant à lui, déjà été publié en 2019 sur le site Colta.ru ; le texte intitulé « L'ouroboros russe » étant, pour ce qui le concerne, paru sur le site « La Vraie Russie » en janvier 2023. Sept autres textes – non plus seulement sur la littérature, mais sur les compositeurs russes et les principes de l'âme russe – ont été écrits par Chichkine en allemand et, à ma connaissance, n'ont pas encore été publiés en russe. S’ensuit que, dans l'édition française, le sous-titre original a été remplacé par « Essais sur la culture russe ». Ayant lu une partie des textes dans l'original russe, et une autre dans la traduction française de l'allemand, il m’a été donné d'essayer de les évaluer du point de vue de lecteurs ayant des expériences historiques et personnelles différentes, de même que des mentalités différentes - merci aux traductrices Maud Mabillard et Odile Demange.

Je pense que les divergences d'interprétation commenceront dès la première page, ou plutôt : dès l'épigraphe – laquelle utilise une citation de Mikhaïl Chichkine lui-même, qui s’ouvre avec cette interrogation : « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde créé par le cyrillique ? » Le lecteur russophone se montrera soit d'accord, soit indigné, tandis que le non-russophone essaiera peut-être d'appliquer cette question à son propre monde, créé par l'alphabet latin : tout va-t-il bien chez lui ?

Lisant ces pages, le lecteur cultivé, non nécessairement russophone, se souviendra des célèbres conférences sur la littérature russe de Vladimir Nabokov ; entretiens préparés, on le sait, pour les étudiants de l'université Cornell et d’autres universités américaines. Mikhaïl Chichkine n'établit pas de parallèle avec sa propre façon de procéder ; il reste pourtant que Nabokov est présent dans ses textes de manière étonnamment fréquente et mis à des sauces les plus diverses – des citations d'œuvres aux suppositions sur la tête que ferait son grand aîné. On a donc l'impression que les deux écrivains sont liés par une relation particulière. En tout cas du côté de Chichkine.

Autre chose. Le lecteur francophone qui aborde ce livre ne saisira certainement pas la référence faite par l’auteur à l'essai de la poétesse Marina Tsvetaïeva intitulé Mon Pouchkine. Dans le recueil Les Miens, les textes de Mikhaïl Chichkine s'intitulent, par analogie, « Mon Pouchkine », « Mon Dostoïevski », « Mon Tchekhov » et ainsi de suite. Dans l'édition française, ces mêmes titres ont toutefois été remplacés par d’autres, plus élaborés. En revanche, tout lecteur comprendra et ressentira au plus profond de lui que ce livre est écrit par un homme qui traverse de profondes souffrances morales, qui remet en question tout et tout le monde ; un homme submergé par les émotions et qui parvient difficilement à surmonter leurs flots. C'est pourquoi il est difficile d'évaluer ce recueil dans lequel les essais purement littéraires alternent avec des confessions très personnelles et des textes qui ressemblent beaucoup à des pamphlets politiques.

On peut n’être pas d'accord avec beaucoup de ce qu’écrit Mikhail Chichkine dans ce livre ; notamment avec ce qui me semble relever de la contradiction. En donnant de nombreux exemples de la façon dont la bonne littérature a aidé à survivre dans les circonstances les plus dramatiques (le récit sur Anna Akhmatova et James Joyce est fort intéressant) et de la façon dont on peut rester une personne décente et faire honnêtement son travail, même sous un régime totalitaire (« Il savait qu'il était utilisé pour démontrer le visage humain d'un empire esclavagiste, mais il savait aussi que sa musique aidait les esclaves à vivre », écrit-t-il à propos de Dmitri Chostakovitch), Chichkine parvient, dans l’édition russophone, à la conclusion suivante : « Toute ma vie, j'ai senti un sol ferme sous mes pieds, et c'était la culture russe. Maintenant, sous mes pieds, c'est le vide ». Eh bien, comment – le vide ? Tous ces auteurs dont Mikhaïl Chichkine parle avec tant d'amour, même quand il les critique pour telles ou telles positions qui lui déplaisent ; tous ces génies de la culture russe pour lesquels il ne cache pas son admiration n'ont disparu nulle part. Il suffit de prendre leurs livres sur l'étagère, d'écouter leur musique, pour entrer en dialogue – voire en débat duquel peut-être la vérité pourra naître.

Dans ce recueil, beaucoup en prennent pour leur grade : l'Église orthodoxe, le peuple russe dans son ensemble et « l'intelligentsia progressiste » en particulier, les slavistes occidentaux, les épaisses revues littéraires, la Suisse où Mikhaïl Chichkine vit depuis trente ans déjà... Nombre de lecteurs seront certainement choqués et considéreront ces propos comme une preuve d’ingratitude crasse. Il reste pourtant que l'auteur a le droit d'avoir sa propre opinion, et je ne le contredirai pas.

À un moment donné, Mikhaïl Chichkine écrit que tout au long de son histoire, la Russie n'a connu que deux états : l’ordre ou le temps des troubles. Appliquons cette équation à une personne dont « l’ordre » (le calme d’esprit, de l’âme) a été remplacé par un trouble spirituel causé autant par un rejet si compréhensible des injustices qui se déchainent tout autour, que par la conscience de la limitation de ses propres moyens pour la surmonter. Dans l'âme de Mikhaïl Chichkine, comme dans celle de beaucoup de nos compatriotes, règnent aujourd'hui ce trouble, cette sensation d'avoir perdu pied, de piétiner sur place et de s'autodétruire ; et ce n'est pas pour rien que le dernier essai inclus dans le recueil en français s'intitule « L'ouroboros russe ». Toutefois, à mon avis, pire que le trouble, plus terrible que le trouble, il n'est que l'indifférence ; or de ce péché, l'auteur ne peut certainement pas être accusé.

Voilà pourquoi, si les destins de la culture russe vous intéressent, je vous recommande de lire cet ouvrage. De comparer vos propres pensées et sentiments avec ceux exprimés par Mikhaïl Chichkine.

PS Il y a quelques semaines, j’ai eu l'occasion de voir, au Théâtre russe A. Griboïedov de Tbilissi, un merveilleux spectacle d’après de « Oncle Vania » d'Anton Tchekhov, mise en scène par le très jeune réalisateur géorgien Nika Chikvaidze, né en 1992. Le programme cite ses paroles : « Le bonheur existe-t-il ? Et s'il existe, où se trouve-t-il ? Les gens ressemblent aux passagers d'un navire voué à la destruction, car ils oublient que le bonheur réside dans les petites choses, dans l'amour de soi. Les personnages, enclins à l'autodestruction, détruisent involontairement tout ce qui les entoure : les forêts, leurs semblables, eux-mêmes... Ils oublient le sens profond de la vie humaine : faire le bien. Être utile et indispensable à au moins une personne, afin de justifier sa propre existence. » Là aussi, l'image du navire. Mais on veut croire que le cap qu'il a pris dépend au moins un peu du capitaine.